“让年轻人领略传统服饰文化之美。”

文 | 巫晓

编辑 | 杨文瑾

图片(除署名外)由受访者提供

楚艳:2022冬奥会颁奖广场颁奖服设计师,2018平昌冬奥会、冬残奥会闭幕式交接仪式演出服装设计师,2014 APEC领导人服装主创设计师。她是大陆首位服装设计学博士,也是北京服装学院教授、“楚和听香CHUYAN”品牌创始人。

———————————————————

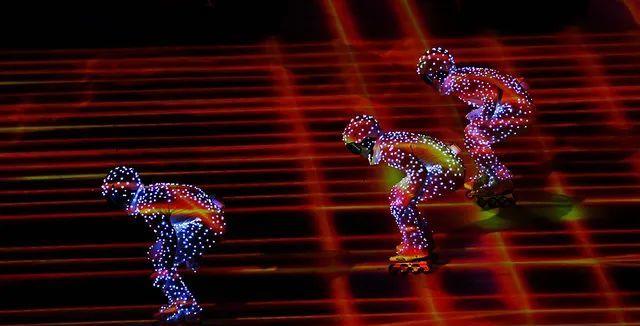

4年前的2018平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”的表演,在“熊猫队长”的带领下,22名科技感十足的“轮滑少年”在黑暗中登场,用自身的光影与24个透明冰屏智能机器人共同演绎了冰球、冰壶等冬季体育项目,展示着中国美学与科技时尚。

这些“自带光环”的熊猫与少年,身上穿的就是楚艳设计的服装。

4年后,楚艳设计的服装再次亮相2022北京冬奥会——“唐花飞雪”系列服饰入选成为颁奖礼服,出现在冬奥会的颁奖仪式中。

冬奥会颁奖礼服是怎么诞生的?

与之前充满科技感和未来感的表演服相比,“唐花飞雪”显得更民族和传统。

这是北京冬奥会组委会向全球公开征集的一次“命题作文”,楚艳从2020年11月就开始按照征集的要求准备“答卷”。

她带领团队提交了四份不同主题的设计方案效果图,经过一轮轮的淘汰,有三套方案进入初评的15套、15个系列当中,最终,组委会的服装设计征集评审办公室选中了“唐花飞雪”作为颁奖广场的礼仪服。之后,又经过一轮又一轮的修改,征集各位专家评审、奥组委的意见,不断作出调整……

历时一年多,“唐花飞雪”的最终版在2021年12月31日的北京2022年冬奥会和冬残奥会颁奖元素的发布会中,呈现在大家面前。

冬奥会颁奖礼服共有三套方案,分别为“瑞雪祥云”、“鸿运山水”和“唐花飞雪”。其中“唐花飞雪”系列由楚艳设计。

“唐花飞雪”从中国传统唐代织物中撷取灵感,提炼精简宝相花纹样,与同样是中心放射状对称的雪花图案组合,并结合北京2022年冬奥会和冬残奥会核心图形中的光线图案,服装造型的核心要素借鉴了中华服饰的经典形制——汉唐以来服饰衣领最基本的交领右衽,整体结构造型简洁时尚,展现了礼仪人员庄重大气又青春活泼的当代审美意趣。

对于服饰上图案的选择,“唐代宝相花象征大国气象,以开放的胸怀欢迎世界各国共同参与盛会;雪花图案呼应冬奥会主题,表达对即将到来的冬季体育赛事取得圆满成功的殷切期望”。

服装的色彩主要采用了霞光红、天霁蓝、冰蓝、瑞雪白四色,这四种颜色均选自北京冬奥会和冬残奥会色彩系统,将中国传统色彩文化与冬奥精神结合,红色体现运动激情、春节节庆氛围,白色与深蓝和浅蓝的搭配则寓意纯洁冰雪、未来与梦想。

值得一提的是女帽的设计。和以往一样,楚艳总是不遗余力地“带”上一些传统的“好东西”。她在颁奖服帽子上采用了列入北京非物质文化遗产的传统工艺——绒花,并邀请了北京绒花非遗传承人蔡志伟亲手制作。“用精湛的中国传统手工技艺向世界展示中国工艺美学”。

帽子上的绒花由北京绒花非遗传承人蔡志伟亲手制作。

到底什么能代表中国?

冬奥会颁奖礼仪服发布之后,网络上出现很多声音,有人盛赞“真美”,也有人觉得有“草原英雄小姐妹”的味道,不够“中国”。

对于各方不同的声音,楚艳认为很正常,首先,大众对国家级活动中出现的服饰的评选机制不了解,包括对设计作品各种角度的条件限制和严格的要求不了解,容易对设计作品给出负面评价。“它确确实实是非常严格的命题作文,并不是普通的漂亮的日常服装的设计所能承载的,需要符合文化、美学、功能、仪式感等多方面的要求。”

更主要的原因还在于“大家会有自己内心的期待,或者说对到底什么能代表主办国的服装服饰文化特点,有不同的理解和认知。”

楚艳在调整“唐花飞雪”系列的设计。

在她看来,大家对冬奥会的颁奖服有北方少数民族,或者说是蒙古族服饰的感觉,其实是可以理解的。

“实际上,中华民族服饰本身就是一个多民族服饰文化的相融。尤其是在当代,我们很难说今天所要表达的中华服饰,是由某个民族单一的服饰特征表现出来的,它常常是多种民族服饰文化的融合。比如,我们今天看到的蒙古族很多服饰的廓形、图案,也曾经受到过汉族服饰文化的影响,它们本来就是同源的,都是我们中华民族服饰文化同根同源的美学特征。”

楚艳也认为,大众的认知差异恰恰说明了今天中国设计师所面临的问题——如何更准确地表达中国服饰美学的文化特征?

知来处,明去处

什么是中国服饰美学?怎样去表达中国服饰美学?这是楚艳从研究生以来一直在思考的问题。

1993年,楚艳考入北京服装学院。和同时代的许多设计师一样,楚艳接受的服装教育和审美教育一直都受西方服装设计的影响,从设计、画效果图开始,一直到裁剪缝纫,基本上所有的技法,包括设计的风格,都是在学习西方的时装大牌,她也曾在强势的西方服饰审美当中迷失,直到研究生时遇到了李克瑜老师。

李克瑜是中国第一部芭蕾舞剧《天鹅湖》的服装设计师,为中国很多芭蕾舞剧、歌舞剧设计了中式的服饰或者民族服饰。“我的导师经常说,一定要从中国传统文化中汲取灵感,一定要创新中式服装设计!”毕业时,她提交了《东方风格服饰设计再创造》的硕士论文,从此走上了研究中式服装、寻找中国美之路。

“当我们回望历史,回到盛世大唐,那个时候的长安其实就像今天的纽约和巴黎一样,也是世界的时尚之都,也是引领着国际时尚潮流的策源地。我们看,唐人是何等的自信,他们梳着回鹘的发髻,用着丝路上传来的胭脂,甚至穿着波斯纹样的唐锦,整体看上去,大唐依旧是大唐!我们为什么花这么多时间和精力去复原这些,并不是说以后在现实生活中就要穿成这样,而是我们要一点一点地通过对传统服饰文化的挖掘和整理,找到那份非常高级的对美的品味。在这个过程中,找回属于我们中国的审美精神。说到底,总结一下就是六个字:知来处,明去处。”楚艳说。

楚艳设计。

“所谓‘知来处’就是一定要对我们的传统文化进行真正深入的理解和整理,对形制、制作工艺都要有正确的认知和了解,从色彩、纹样、美学、文化意蕴的层面上,进行充分的品味与领悟。‘明去处’,就是在充分认知的基础上,基于当代的生活和审美,从设计实践的层面上进行创造性转化和创新性发展。”

创新中式服装设计

要真正做到“知来处,明去处”,楚艳认为,既要具备对未来有前瞻和预判的能力,知道人类未来发展的大趋势、国际的潮流变化,包括我们所处的当下,每天正在发生的不同的思想的激荡和生活方式的更替,对新技术和新事物也要持有开放的态度。

“知来处,明去处”的理念,也被楚艳用在了设计2014年APEC会议领导人服装上。由于2001年上海APEC会议选用了唐装,很多人猜测这一次会不会用汉服?但楚艳考虑到,中国已与十几年前不同,中国设计也正在剥离符号化,于是大胆地将几千年中国服饰特征融会贯通进行了创新设计。她将自明清便有的立领对襟和在商周时期已出现的开襟融为一体,创造出“立领对开襟”,同时把中式连肩袖与西方立体裁剪相融,让人耳目一新,也让“新中式”服装高调走进了大众的视野中。

在楚艳看来,能否真正理解并演绎中国高级审美意趣,才是新中式服装的法门所在。“新中式服装不一定要携凤挎龙带牡丹,而应讲究大音希声、大象无形。也不必动辄故宫红、帝王黄,它没有固定模式和统一规律,只要能传达中式审美意趣便是某种成功,就比如,春来江水绿如蓝也很中式。”

如今,新中式服装正当红。

小红书《2022十大生活趋势》显示,新中式将接棒国潮成为2022年的小红书时尚潮流;阿里妈妈联合淘宝分享的《2022春夏女装行业趋势》也发现今年春夏女装趋势中,新中式等八大趋势将备受年轻消费者的追捧。

楚艳也在探索如何通过自己的设计让更多年轻人能够领略到传统服饰文化之美,比如从中国传统经典服饰的结构入手,同时加入更多的时尚元素,让服饰能够更方便穿脱,又适合当下的生活状态。

她曾与著名文化综艺节目《上新了·故宫》合作推出文创服饰,以《韩熙载夜宴图》中宴乐的琵琶和笛子主题纹样进行设计,创作出“天音”系列卫衣。一经推出,关键词“故宫卫衣”便登上微博热搜,五小时内销售额超两百万,认筹率达4020%。

楚艳设计的“故宫卫衣”曾登上热搜。

2021年,她与故宫合作开发的国潮文创服饰上线销售,入驻了位于故宫神武门的故宫文创服饰馆。新的产品系列楚和天物、楚和觉色和楚和觉士也在这一年亮相,覆盖了更多的生活场景和受众人群。

楚艳设计的“海水江崖卫衣”进驻故宫博物院文创馆。

楚艳任教的北京服装学院还与保利·中丝集团联合成立了新时代中国美研究院。楚艳有一个宏大的目标:希望未来能梳理出一套更为系统、准确、全面的,中国传统服饰文化、服饰美学、服饰的传统技艺等方面的美育培养知识体系构架,让更多的年轻人了解中国文化和中国美学最高级的部分,“不仅让他们知道那些表面上可看到、可复制、可模仿的元素、图形、符号,还要让他们了解这些元素和符号背后所蕴含的中国文化精神和中国美学精神。”

END