她是鲁迅笔下“可恶的人”,但日军侵华时,她比鲁迅表现得更好

小时候,看电影,坏人和好人是按“敌”、“我”的群组来区分的;

长大后,看电视,坏人和好人是按“反面”、“正面”的角色来区分的;

懂事后,看社会,坏人和好人是按“反对”、“赞成”的派系来区分的;

成熟后,学政治,坏人和好人是按“角度”、“事件”的立场来区分的。

人的认知有一个从幼稚到成熟的过程:没有谁天生就注定是好或是坏,看问题的方式和侧重点不同,结论也必然迥异。解决问题重分析,评论人物需“忘我”。透过表象看本质,才能识其精髓。

杨荫榆就是被鲁迅先生一篇《纪念刘和珍君》而刻上历史耻辱柱的抗日女英雄。

人无完人这是众所周知的真理。名人效应和舆论宣传有时会从一定程度上影响人的客观思维。

杨荫榆,也许知道她的人不多,可杨绛相信很多人都有所耳闻。其实这个杨荫榆就是杨绛的姑妈。

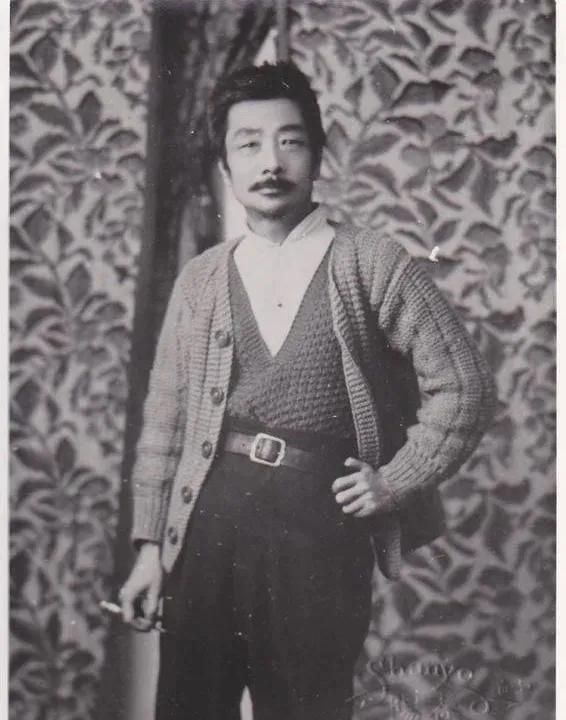

杨荫榆被鲁迅先生的《纪念刘和珍君》笔伐还要从刘和珍遇难说起:她是美国的哥伦比亚大学的硕士、中国的第一位女性的大学校长。

杨荫榆这个人物很复杂,他的父母曾经要把她许配给大户人家,但她的未婚夫却是个先天有残疾的人,是人们口中的“智障”,杨荫榆知晓后自然不肯同意,恳求父母退掉这门毁约,但是父母坚持,而夫家要三番五次让她上门完婚,她只好四处躲藏,尽量不回家,整日生活在惶恐之中。

她23岁时考取到公费去日本留学,34岁考上了美国的哥伦比亚大学,还获得了教育学的硕士学位。她赴美归国后,被北洋政府任命为新国立的北京女子师范大学校长,她是中国的第一位女校长。这位命途多舛的姑娘这次终于脱胎换骨。

当时各种学生运动如火如荼地进行中,她就职后,不结合实际情况,强硬实行西方形式的简单粗暴地管理教学模式,要求学生必须以书本思路学习,不能有其它见解,不允许参加学生运动。

学校压迫式的教学理念遭到学生的一致反对。学生在五四运动后,已经成了有独立思维、主张的有志青年,再加上她照顾学生关系户的事被学生知道。许广平和刘和珍带头掀起了“驱杨运动”,甚至不让她进学校,后来学生们到北洋政府去请愿,要求政府撤杨校长的职。

北洋政府不但对学生们的请愿置之不理,还派军警以“整顿校风”的名义驱散他们,并将刘和珍等13名带头“闹事”的人抓了起来。

这件事发生后,以鲁迅先生为首的知识学者们当即发表了大骂杨荫榆的数篇文章,公开表明对请愿学生们的支持,其中鲁迅多次在自己的文章中辱骂杨荫榆。

1925年5月25日,杨荫榆亲自带军警到学校镇压参加游行的学生,鲁迅先生等带头支持学生运动,北洋政府最后迫于舆论压力撤掉了杨荫榆的校长职务。

五卅运动后,杨荫榆回到了原来苏州的女子师范学校,继续教育工作。

抗日战争爆发后,日本人得知她曾在日本留学,还进过北洋政府任职,日军驻苏州的高官就想拉拢她请她出任“伪职”,结果五次亲自拜访,都遭杨荫榆严词拒绝。

杨荫榆对日军在苏州城内的烧杀抢掠深恶痛绝,因对日语比较精通,亲自带人去日军驻苏州营地,严正交涉,痛斥日军,要日军退出苏州。日军肯定不会因为一个女子就退出苏州,但是因为她言语尖锐,日军说不过她,只是同意把抢来的“战利品”通通还回去。

日军进城后的所作所为,让杨荫榆觉得妇女们需要保护。她用自己早年创建的私立学校扩建校舍,专门招收苏州妇女学生,借招生的名义让进校“学习”,使妇女同胞免受日军欺凌。

为此,她成了日军眼里的刺头,被严重激怒的日军将她当成他们为所欲为的绊脚石。

1938年的1月1日那天,杨荫榆为扩建校舍出门采购建筑材料,不料被两个日军宪兵盯住。当她走上一座桥后一个宪兵向她开了一枪,另一个一脚把她踹进了河里。

两个宪兵看一枪没把她打死,对着河里正游向岸边的她连放数枪。顿时,河水被鲜血染成了红色,54岁的杨荫榆壮烈牺牲了。

杨荫榆就这么走了。后来有人评论:都是抗日,有用枪打的;有用刀砍的;有靠拳头的;也有靠口诛笔伐的。论抗日,杨荫榆无愧于英雄。

纵观中国近代历史上的知名人物:大清的左宗棠、军阀张作霖、连同本文中涉及但未介绍的枪杀刘和珍等3*18惨案的参与者段祺瑞。对“反政府”的人,他们强力镇压,甚至手段残忍;但当外族侵略时,为了民族,为了国家,他们也奋起抵抗,这些人的“残忍”在对付外来侵略上从不手软。杨荫榆也是一样,对学生运动,她坚持强力镇压,而外敌来犯,她也誓死相抗。这些人有罪恶也有功绩。不能一棒子打死,全盘否定。

杨荫榆因为保护妇女学生而被害,而鲁迅先生却多次受日本人的照顾,杨荫榆只是在政治立场上不够激进,反对学生参加运动,最多只是立场问题,而鲁迅先生却用文字,将她的整个人生钉在屈辱的十字架上。细数过来,她并没有什么太多可供指摘的地方。对与错真的那么绝对吗?