"我们有力量去看它,因为 - 我不回避它。

相比于刚刚从时代挤压中走出来的第四代和第五代导演,虽然崇尚对现实的探索,但仍然难以避免粉饰色彩,第六代导演在瞬息万变的时代潮流中发出的一种力量感几乎是惊人的。

这种惊艳的不是普通意义上的美人带给我们的视觉冲击,而是一块屏幕看到现实生活中的现实生活,让人怀疑又不敢相信。

没有掩饰,但仍然会是观众看到的"正确性"的结局,没有反对明显煽动角色集的嫌疑,有的只是平淡到近乎无聊的生活,有的只是身边一个熟悉的小市民小人物。

是的,小人物,就像著名编剧陆伟对第六代导演的领军人物贾樟柯的评价,

"贾章可很了解小武这样的小个子的生活,所以他的电影看起来很真实。

<H1级"pgc-h-center-line">人不再锐利的眼睛,观众需要一些"粗暴"的钝痛</h1>

1995年的北京,随着元旦的到来,大城市开始进入新的开端。

从安阳到这个大城市,在洪源造山上班被老板解雇。萧山发现一个又一个的同伴,服务员、售票员、大学生、等,希望能有人陪着回去,但没人愿意和他一起去。

就像他多年前从他灰色的家乡独自来到这里一样,他离开了同样雾蒙蒙的北京,独自一人,在街上的一家理发店,留下了他那长而凌乱的头发。

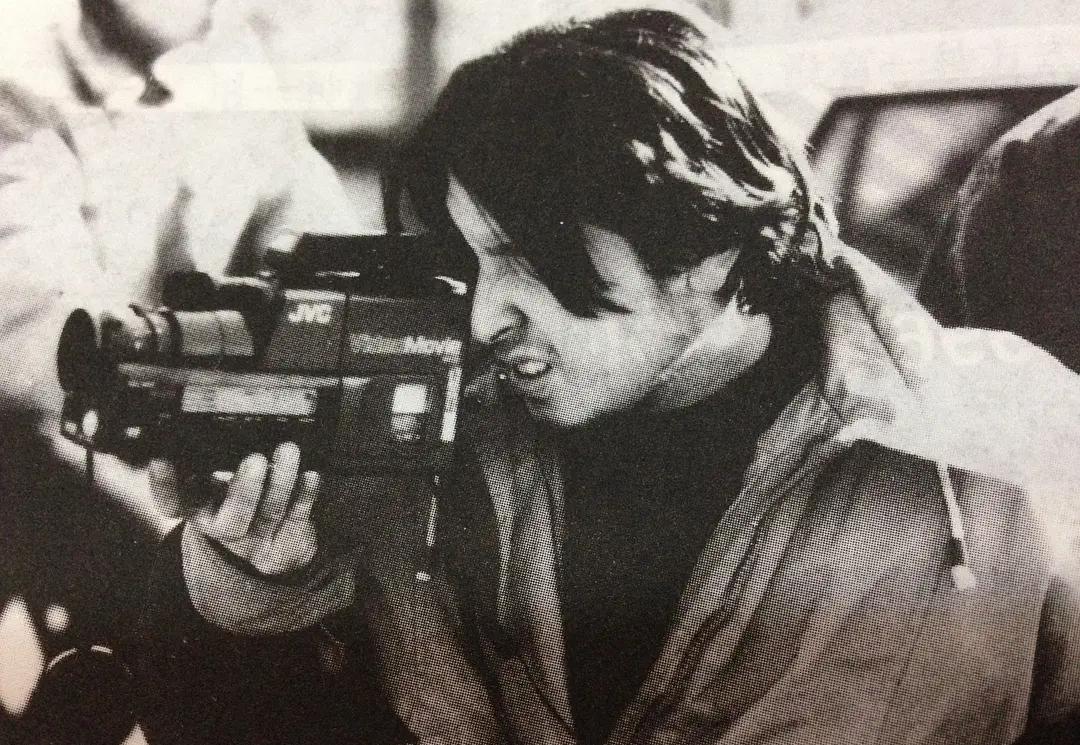

这是贾樟柯1993年考入北京电影学院文学系后的电影探索——《山回家》,也是他人生的第一部作品,只有57分钟,但几乎是以清晰到直接的外在形式展现了他后期电影的特点:

剪辑粗糙且未修复,但在梳理情节结构时从不懒惰;专注于潜在的角色,呈现出一种足够真实和真诚的心态。

作为处女作,《山回家》天价斩获,拿下了香港影像节大奖,这对新手导演贾章克来说是一件非常欢快的事情,也让他面对了很多不领不清。

"拍完《山回家》后,我总是被问到,为什么要用七分钟的长度,全片的十分之一时间,只有两个镜头,来展示农民工走山路?"

这种不理解,印证了贾樟柯对电影创作有着不同的关注点。

一个聚焦普通人的长镜头,对于一些人来说真的毫无意义,毕竟相比于《黄土地》那种生机勃勃的壮观镜头,农民工走山太平凡了;

但对于另一群重视专注力的人来说,一群普通人,就足以把自己在那一刻的想法做一个白色的音符。

在人们的视听器官习惯于在几秒钟内转换的时代,谁仍然足够安静,可以专注于无聊的几分钟的镜头?无论是观众适应高频闪光灯镜头带来的紧绷和流畅,还是艺术家为了适应观众的高频注意力,开始倾向于创作快节奏的作品,答案水平估计都与"先吃鸡先,先吃蛋"一样。

总而言之,情感的表达已经成为一种创造性的潮流,背书高、深刻、释放等现代流行,情感的探索变成了一种规避,总是突然的,带有一种吟唱。

这在贾樟柯看来,是一种眼神不再犀利的表现,而且已经有太多的人,在现代媒体的掩护下,失去了凝视自己真实感受的力量。

<h1级"pgc-h-center-line">从山丘到小武术,从凝视镜头到勇敢地面对人性</h1>

1996年,贾樟柯带《山家》参加独立短片大赛,结识了《小武》的投商。

投资人喜欢贾樟柯的山丘形象,问他在短片上花了多少钱。

当听到贾樟柯关于上万条的回答时,投资者表示惊讶,数万件你能拍出一件东西吗?让我们一起做吧!

拿到经济支持的贾樟柯回去写了一部三十分钟的剧本,讲的是一对年轻男友在初夜,原定于春节后开始拍摄,但不想在这段时间里,他有了新的想法。

春节期间,每天都有很多我儿时的同学、朋友来我家串门......在谈话的中间,我突然觉得好像每个人都生活在某种困境中......各种现实利益的冲突,使得整个小县城之间的人际关系越来越冷漠......它给了我很多兴奋。

这已经从两个男人和女人变成了一个穿着两码西装的小镇青年。

小武是个扒手,自称是手工艺品,戴着黑框眼镜,笑不多,右手要么抱在胸口,要么在腿边甩来甩去,头总是歪歪扭扭的,喜欢用舌尖顶住腮帮,一个出口就是流氓语言,精力充沛。

这样的"工艺品"在我们的成长过程中并不常见,这样的人在我们身边大抢。

正如贾樟柯所说,这是一部关于现实的燃烧电影。灼热是一种状态,不适合大段夸张的设计来突出,而是适合于缓慢流畅但包罗万象的呈现。

艺术总是有多种形式,也总是有多种特点,而贾樟柯之所以成为贾章克,是因为他善于用镜头来表现那种即将涌动却又慢慢压抑的情绪。

就像《山回家》中的七分钟步行路程一样,贾樟柯喜欢在作品中用这个"毫无意义"的长镜头。它可能不是浪漫的,也可能是非色彩的,但它是一种对基层生活的真实体验,这种"粗犷"的方式,其实是对自己真实经历的一种陈述。

在《小吴》中,他用了一个长镜头,让观众跟着小武站在楼上的景象,看着他的扒手哥哥和女孩并肩走过街角,直到他们看不见为止。

楼上,小武只给我们一个侧脸和背影,于是悄悄地一边啃着苹果一边看。

他可能想到自己对歌厅女孩梅梅有一种很好的感觉,也可能是在自己"工艺"(偷窃)的环境下开始把握一些英雄陷入孤独的感觉,但也可能会想到与自己长大成人一样大,但他们却看不到自己婚礼上小勇者的光芒......

谁知道呢。贾樟柯只做了一件事,那就是如实呈现,而不是激烈的评判,至于镜头背后的情感,不同的人来代替自己,得到的感觉也不一样。

<H1级"pgc-h-center-line">使这部电影成为时代的纪录片</h1>

贾樟柯对自己的定位是中国基层民间导演。

引发他情绪的是,在接受林绪东采访时,有人问他对这位第五代导演的看法。

在他看来,第五代导演的电影基本上分为两个阶段:成名前后。在成名之前,他们都有自己的角色和电影的初心,这对当时电影的发展非常积极,而成名之后,只能说是一部具有一定人性色彩的商业电影,不漂亮,不是太精彩,而是太美典型和极端, 但失去了实际参考意义。

他希望能够在更多的层面上拍摄更多的人,并使他的电影成为纪录片。

《山回家》中的想法只是一种情感上的依恋,对《小吴》有一种更具比喻性的呈现:富阳小县城,摩托车喇叭声,街道上飘扬的流行歌曲,拥挤的广告牌,逼着黑色的卡拉OK厅......

我不仅要直观地向人们展示1997年春天在中国北方一个小县城的真实情况,而且还必须直观地记录下来。

除了情感和所呈现对象的现实之外,贾樟柯的电影在个人风格上有着非常明显的共同点:

在摄影中要保留很多现实生活中"粗糙"的毛边感,有意识地让影片具有纪实性。因此,随着"小武"在最后熙熙攘攘的自然声响被折磨在路边的小吴和广大围观者,与"平台"同时代的奔跑和沉寂的情绪,也是"三峡好人"在不完美的生活中。

"相机看清物质的精神",几乎可以成为贾章克几乎所有作品的注脚。摄像机不再飘飘然,剪辑也不再锐快,连叙事也慢慢悠扬,像中国人独自一人忍受着本质的一样,温暖、躁动、热情,像潮水一样凶猛的气势,最后慢慢渗入沙中。

镜头只是一根长长的香烟,或者两双眼睛的眼睛在徘徊,或者突然停止了无尽的情感,然后影片结束,不把镜头摇到远处,让寂静的青山绿水代替我们去消散悲伤,而是真正以生命本身结束。

正是因为没有修饰,没有抒情,只有有了文学的客观性,所以我敢肯定,当多年后再次打开旧光盘,看着里面的尘仆却熟悉的生活来了,"我们有力量往下看,因为——我不回避。