【关注我们,一手看清历史迷局。】

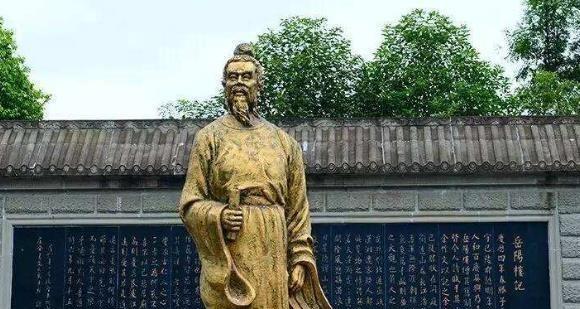

范仲淹是北宋仁宗时期著名的大臣,也是著名的作家、政治家和军事家。他写了《岳阳楼》,我们都很熟悉,因为它被写进了教科书。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句话给我们留下了更深刻的印象。它表达了范仲淹忧国忧民的政治抱负和高尚的情操,成为子孙后代开创事业的基础。然而,他一生中在官场上有起有落,特别是他的改革安邦大计受挫后,他几乎每年都被调到另一个官职,大部分时间都在路上度过,最后也死在了赴任的路上,这要怪谁呢?要怪皇帝宋仁宗。

不要以为改革失败后,范仲淹因为党内斗争而被降职,在他没成为宰相之前,他经常被降职。他来自苏州吴县,他的家庭很穷,父亲去世后,他和母亲再婚到另一个家庭。然而,他能够努力学习,二十六岁考中进士,当了朝廷的谏官,就是找别人错误的官。作为一名谏者,范仲淹刚正不阿、不畏权贵,敢于弹劾他们的错误,得罪了许多人,从太后到皇帝再到宰相,他都敢于弹劾,所以多次被降职。

例如,在天圣七年,时任秘阁校理的范仲淹,要求当时的太后刘娥撤帘归政给仁宗。这就犯了太后的忌讳,因此,被判出河中府。明道二年,在宋仁宗亲政后,他对刘娥为他设立的郭皇后不满,他想让郭皇后成为修女,长期幽禁,理由是她没有孩子。时任右司谏的范仲淹上疏,力谏郭皇后无过。因此,他被驱逐出首都。后来,仁宗把范仲淹转移到了首都,权知开封府。景佑三年,范仲淹弹劾吕夷简宰相滥用权力、结党营私,大面积网络亲信。因此,吕夷简对范仲淹怀恨在心,指责他成立了一个小团体来挑起君主和臣民之间的关系,范仲淹又被流放到江西上饶。

后来,范仲淹在宋夏战争中做出了巨大贡献。直到这个时候,赵祯才觉得他是个人才,而不是弹劾别人。这时,立朝几十年的宋王朝,因为建立之初的政策,引发的各种问题和矛盾开始爆发出来,此外,内部腐败和战争的财政支出使国库空虚,赵祯将范仲淹调回北京担任宰相并主持改革。当赵祯见到他时,让他立即想出一个治理国家的策略。范仲淹知道政府有太多的缺点,不可能一下子扭转衰退,准备稳妥行事。不幸的是,赵祯很不耐烦,一再催促,范仲淹只能提出十项改革措施。

这些改革措施已经提出,赵真执行了这一法令,这就是历史书上的“庆历新政”。不幸的是,宋仁宗不仅浮躁,而且不稳定。我们知道古代通信措施落后,政策传播缓慢,范仲淹的新政策尚未深入,这导致了权贵大臣、贪官污吏等人群起而攻,他们散布谣言,诋毁新政策。而赵祯看到如此多的反对,以至于他怀疑新政,并决定妥协。范仲淹被驱逐出北京,新政仅一年后就被废除了。

庆历新政失败后,范仲淹在官场上过着流浪的生活,官职的调换比没当宰相之前还勤。1046年,他被任命邓州知州,1048年任职知荆南州,在1049年任职知杭州,在1051年调任知青州,1052年调任知颍州。在去颍州的路上,行至徐州时,因病去世。可以说,范仲淹在改革失败到死,在不到六年的时间里,换了五个位置,天南海北都有,并在路上花了很长时间。他的死与政治失败有很大关系,这一切都是因为宋仁宗,如果他有汉武帝的勇气和毅力,改革怎么可能不成功,范仲淹也不会郁郁而终。

【关注我们,在这里你可以收获历史故事,也可以收获秘闻趣闻,更有海量你不知道的历史小知识。】