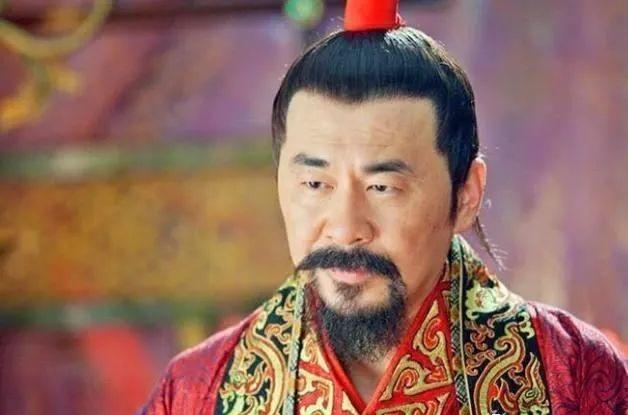

赵匡胤影视形象

公元972年,宋太祖对宰相赵普说:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”这一句可谓跟赵普“交了底”,武臣拥兵割据,才是对赵宋政权的最大威胁;文臣无兵, “纵皆贪浊”也不会危及到他的皇权。正因如此,在宋太祖跟赵普交了底之后,由此引出了下面的一个小插曲。

赵普担任宰相,宋太祖外出,忽然驾临来到赵普府第上。当时两浙王钱俶刚刚派遣使者送信并且携带十瓶海物来到韩王府第,把十瓶海物放置在左厢房里。恰逢皇上的车驾到,赵普就仓卒出来迎接,来不及退避。

皇上看见这些东西,便问那是什么,赵普不敢隐瞒,按照实际情况来回答。皇上说:“这些海物一定很好。”当即命令开启那些瓶子,都是装满的金瓜子。赵普十分惶恐,顿首谢罪说:“我没有来得及打开,确实不知瓶子里的东西,如果知是这样,应当上奏皇上并且退掉它们。”宋太祖听了却哈哈大笑地说:“尽管收下它们,不要过虑。那些国家大事都是由你们这些书生所拟定的。” 言外之意就是,你们这些书生官员干点工作,多贪点钱不是问题,只要不造反就行了。

大宋传奇剧照

赵普在开封的房子都是用这些金子所修砌的,一时之间,赵宋王朝弥漫着极其奢侈,贪污腐化的气候。由于宋太祖对文官的“放纵”,直接导致了宋朝是文官待遇最好,贪腐最为严重的时期,也是最终导致宋朝灭亡的最重要原因。

据史料记载,宋太祖虽是考虑到其他的政治目的,尤其是赵普乃一介书生,他越是贪婪,越表明他在政治上更加“可靠”,某种意义上,通过允许腐败来掌握官员的污点和把柄,又是皇权专制下的一种“驭下之术”,是从上至下实现层层控制的一把利剑。也就是说,从根本上讲,皇帝更需要贪官而不是清官。

宋太祖放纵官员贪腐,哈哈一笑轻松地让宰相这一级别高官对金银“取之”,势必导致一系列“蝴蝶效应”,从逻辑的因果关系上,无论大小官吏,他们的贪赃枉法是互相依存,互为攻守,彼此包庇,皇帝对宰相贪腐放纵,小吏必然仿效。所谓“上有所好,下必甚焉”,这种“塌方式”的贪腐状况,最终葬送了整个国家政权。

南宋大臣杨万里在目睹官场腐败后深刻指出:“驭吏之难,莫难于禁脏吏……大吏不正而责小吏,法略于上而详于下,天下之不服固也。”杨万里间接地解释了宋太祖对文官贪腐的放纵导致的结果,作为被迫南迁的政权官员,杨万里对文官贪腐的不可遏制非常痛心,对这种“乱自上作”的贪腐放纵因素领悟的十分深刻。

古代皇权专制下,权力结构呈金字塔形,其顶端是至高无上的皇帝。一方面,皇帝在名义上是最高统治者;另一方面,在权力实际运行中,单靠皇帝一个人又不可能实现对国家、政权的完全控制。为此,皇帝不得不求助于官僚集团的合作,以保证其皇权的稳固。而为了换取官僚集团的支持,除了运用权术之外,皇帝还不得不容许官僚集团中不法行为包括腐败的存在。从而,在皇权专制下,腐败便成为一种结构性的、内生性的产物。本质上,官僚集团的腐败是一种购买式的忠诚。宋太祖对待宰相腐败的关键词是“大笑、取之”,这种看似极其“高明”的“驭臣之术”,恰恰反射出中国数千年统治阶级贪腐的规律,历史学家吴晗曾写道:“在中国古代,上下几千年,细读历史,政简刑清,官吏廉洁,生民乐业的时代简直是黄钟大吕之音,少得可怜。”