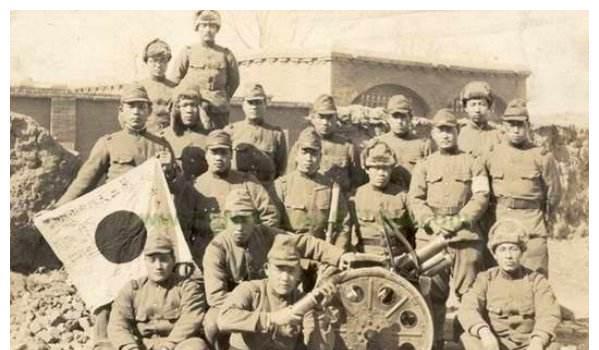

抗战中,侵华日军大部分分为两部分,一部分是在前线与国军对抗的精锐野战部队,配备有大量重武器,攻坚能力极强,另一部分则为维护占领区稳定的治安部队,战斗力较弱,配备的重武器也很少,主要是对付战斗力更弱的八路军、新四军和国军敌后部队,诸如忠义救国军等。

虽然有不少伪军,但这些伪军基本没什么战斗力,防守还能打一打,指望他们进攻那就扯淡了,当然,不排除个别伪军战斗力强。由于日军数量少,因此在很多县城,往往仅有一个中队的日军,而那些偏远的战略要点,则往往仅有一个小队,甚至更少的日军驻扎。

这给了八路很大机会,一旦偏远据点的日军被包围,如果不能及时派出援兵,很可能会被八路五花八门的进攻方式给消灭,虽然八路对待日军俘虏可谓极尽人道,但受到长期洗脑宣传,日军基层官兵顽固的认为落入八路手里必死无疑,即便侥幸生还,往往也会为了所谓本部队的荣誉而被逼自杀。

不过,与后来内战中国军部队的“友军有难,不动如山”不一样,日军一旦得知周边友军遭到攻击,往往会不惜一切代价前往救援,哪怕自己力量极其微弱,被围的日军听到友军的枪声也往往会士气大振,拼死抵抗。据日军战史记载,山西某地日军遭到大股八路围攻,最近的日军仅有一个班十来人,但在接到救援电话后,“十多人摸摸收拾武器行装”,丝毫没有考虑到自己这点力量不够擅长围点打援的八路塞牙缝。

也正是因为这种拼死救援的作风,驻防占领区的日军极少出现投降,坚信自己会得到友军救援,这也是《亮剑》里山本特工队在平安县城被围后,周边日军纷纷出动与八路来了一场混战的缘故,也有了所谓“第二次世界大战转折点”的段子,不过,这毕竟是小说,二战中日军根本没有特种作战的概念,所谓的各类挺进队,也不过是临时组建的分队执行敌后渗透、侦察任务,当时的所谓“特种部队”,主要是炮兵和装甲兵等部队,这也是内战中林彪麾下的四野因为有特种纵队,装备大量日式重炮和坦克,攻坚能力极强的缘故。