洋务运动与同治中兴

清朝咸丰十一年(西历1861年),咸丰帝病死于热河,并留下了一个处于混乱状态的大清国给后继者处理——此时清朝内有太平天国运动,外有第二次鸦片战争冲击。

在这个节骨眼上,慈禧太后伙同恭亲王及时发动了政变,夺取了最高权力,史称辛酉政变。

辛酉政变后,洋务运动也拉开了序幕,很快,在清政府的支持下,中国的许多近代化工业项目陆续上马,太平天国运动也被清政府勾结外国势力成功镇压下去。

历史上,将这一现象,称之为“同治中兴”。

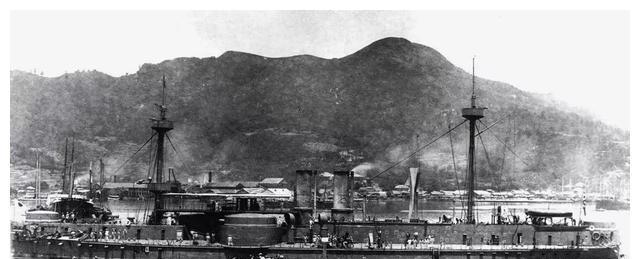

在同治中兴的余荫下,清政府也在光绪十四年(1888年),正式成立了北洋水师。

在同治中兴——甲午战争爆发之前,由于清朝的一系列改革、建设,以至于国际社会一度将清朝,视为远东新的列强。

甲午战争的意义

清朝光绪二十年(西历1894年),以朝鲜问题为导火索,中日甲午战争爆发。战争爆发不久,在当时号称亚洲第三的北洋水师,就几乎被日本全歼。唯恐日本陆军攻破北京的慈禧太后,急忙委任李鸿章奔赴日本求和,最终,李鸿章同日方签订《马关条约》——在条约里,李鸿章代表大清帝国向日本赔偿了巨款,并割让台湾等地给日本。

在中国近代史上,甲午战争以及《马关条约》的签订,具备十分重要的历史意义,因为甲午战争的结局,意味着清政府的洋务运动破产,与此同时,大清国的“列强”身份,也被识破,当被发现是纸老虎的大清国输掉甲午战争以后,西洋列国惊叹“第二次发现中国”,并掀开了瓜分中国的狂潮——戊戌变法前夕,列强在中国划分势力范围,就是在这个背景下产生的。

北洋水师败在哪里?

亚洲第一的水师、亚洲最大的国家,在被西洋列强打开国门不久,又被日本打败,这一事件,在当时以及后世,引起了不少人的愤愤不平。

历史是用来借鉴和反省的,那么,北洋水师的全军覆没,到底是偶然因素还是必然因素?换而言之,北洋水师输得冤不冤?

个人认为,关于甲午战争,应该从多方面,来衡量当时中日两国的情况。

政治上,清朝依旧奉行中世纪的政治状态,并且腐朽的官场文化,朋党斗争左右着清朝的时局,同时也影响着军事建设,而日本当时刚经过明治维新不久,政局较为清明,在整合力量上,比清朝具备优势。

而这带来的对应反映就是,日本能正确的建设自身的近代国防工业,而清廷则不能,最终,清廷所需要的武器弹药,要么依靠自身以次充好制造,要么则进口西洋的武器,而在进口过程中,腐朽的利益集团少不得中饱私囊,用购买上等军火的钱置办劣等武器。

此外,管理上,日本已经实行技术官僚管技术问题——既明白海军建设、军事建设的人管理海军,而清廷则非如此——比如一代腐儒翁同龢,一生只知道官场斗争和四书五经,对理工军事一窍不通,但是居然可以利用职务便利,对北洋水师指手画脚。

文化上。早在德川幕府时代,日本就已经引进了“兰学”(兰指荷兰,这里指西洋的数学、物理、化学等自然科学),因此在明治维新之前,很多日本有识之士,对于西洋的科技、文化,就有了一定的了解,这一积累,是洋务运动不过几十年的清朝人所比不了的。

军事上。武器配置上,由于种种原因,甲午战争爆发前夕,北洋水师的武器配置,已经并不比日本占据优势,这一点,对北洋水师也十分不利。

因此综合来看,甲午战争中,北洋水师的失败,是大势所趋,是符合历史必然性的一种体现。而北洋水师的失败,归根结底,清朝政治腐败要居首要原因。

也因此,甲午战争后,一代又一代的有识之士,开始在政治制度建设上寻找救国之路——于是有了后来的百日维新、预备立宪、辛亥革命、五四运动……