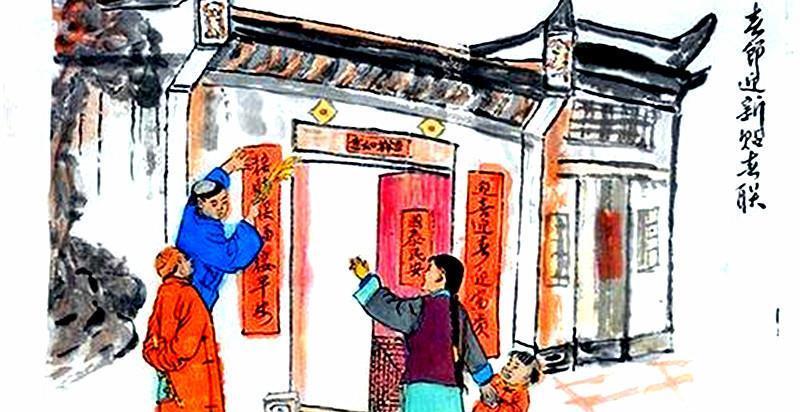

过年贴春联这个习俗,最早始于五代十国时期。但明确规定“春联”这个专有名词,并且使其发扬光大的,那还要数朱元璋了。

朱元璋出生穷苦人家,按他自己说的是“出身布衣”,从小就没读过书。他不像那些饱学之士,自小都是念“四书五经”过来的,而朱元璋只当过几天和尚,念了几本《大悲咒》一类的经书而已。

但这并不影响他附庸风雅。当皇帝后他也想提高一下自己的文化素养,让那些翰林院的那些老朽们给他讲儒家经典。

没学几天,就觉得自己已是满肚子学问,要找机会“抖搂抖搂”,不然会给憋爆炸的。

如何抖搂才学呢?写诗吧,句子太长,平仄也不好把握;写词呢?长短句比较随意一点,但他又把握不住里头的韵律节奏。

看来看去,还是对联最好了。它短小精悍,只有两句的表达,相对容易一点,于是他就喜欢上了写对子。

你还别说,无愧于人家能当上皇帝,悟性就是比一般人强。你看他赐给大学士陶安的对联:

国朝谋略无双士

翰苑文章第一家

赐给中山王徐达一副对联:

破虏平蛮,功贯古今人第一;

出将入相,才兼文武世无双。

是不是还有些意境?

既然喜欢对联那春联也属于对联的一种,自然也在朱皇帝的特长范围内。况且春联是春节喜庆的日子写的,更能激发写手的兴趣了。

后来他老人家深陷其中而不能自拔,并且写的非常投入。

其实说白了,朱元璋写的对联水平并不怎么样。但什么东西一沾皇家,那自然是身价百倍,皇上的御笔谁敢说个不字?

就像现在的名人,钢笔字都写不顺畅,还到处用毛笔题字留念;领导本来是公鸭嗓子,但偏偏要飙歌一曲——别管他们的水准怎样,肯定是一片喝彩之声。

朱元璋的御笔一露,自然充满的是阿谀奉承之声。

听到大臣们的赞扬,朱元璋的兴致更高了,不光自己写,而且鼓励大臣也要写。不光朝中大臣要把它发扬光大,还要让它走进千家万户。

基于这样的考虑,有一年快过春节时,皇上的圣旨下来了:

“春联之设,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副,帝微行时出现。”(《簪云楼杂话》明·陈云瞻)

历史上这是第一次有“春联”这个专有名词。并且规定,全国上下上至公卿各级官员,下至黎民百姓,家家户户都要在除夕贴上春联,而且皇上会亲自审查贴春联的情况。

不光要求大家写,还规定了用纸的颜色,因为民俗以红色为喜庆色,所以规定春联要写在朱砂纸上,并取名为“万年红”(红与朱义同),象征着朱家江山万年长盛不衰,字则以黑色的墨来题写。

本来只是一个民间习俗,现在列入朝廷的行政命令,谁敢不从?

朱元璋当政时期比较讲究执行力的问题。通知下达后,不光是贯彻实施了,而且实施得还很彻底。朝廷把命令转达到各行省,行省又层层下转,一直到府、州、县,要求每家每户都要贴对联。

大年初一日这一天,朱元璋微服出巡,看到满街交相辉映的春联,感到十分的高兴——看样子臣子们的执行力还是相当不错的。

一路哼着凤阳花鼓的小曲,一边随意的逛着。

突然,他的眉头紧锁起来。

皇上不高兴了,眼尖的太监很会察言观色,他们四下一撒摸,马上发现了问题所在,原来这里有一户人家门前是光溜溜的,还没贴春联,便上前问什么缘故?

原来这家主人是个阉猪的,正愁找不到人写春联。朱元璋这天也是心情高兴,人一高兴了就觉得肚里头的词句一直翻江倒海,直往上涌,当即挥笔挥毫:

双手劈开生死路

一刀割断是非根

说实在话,朱元璋这副对联还算很工整,也把主人家从事的行业表达出来了。但是,时机不对——大过年的喜庆日,什么生呀死呀,刀呀枪的,很不吉利。

但是皇上的御赐,谁敢说个不字,除了点头谢恩,还能干什么?

况且朱元璋考虑到户主是凭手艺吃饭的穷苦人家,连“润笔费”也没要,纯粹是免费赠送啊!

阉猪匠大喜,当即高高兴兴地将春联贴在大门上。

有句俗话,狗肚里存不住二两香油。沾沾自喜了一夜的朱元璋,第二天上朝就得意地将此事告知了众位臣工。

有溜须拍马的大臣,一下早朝就一溜烟来到阉猪匠家里,不料到了门口一看,大门上却另外换了一副春联,笔迹也不是皇上的字迹。此大臣不由得心中大怒:对御笔亲书的墨宝竟然如此对待?这是藐视皇权,要灭九族的!

大臣当即冲进阉猪匠家兴师问罪,一进门,却见皇上书写的春联已经贴在家里的神龛上供奉起来了。此时阉猪匠一家正在对着它烧香礼拜呢。

原来,阉猪匠已然获悉是皇上御笔亲制的对联,哪里舍得挂在外面让风吹日晒?便揭下装裱起来,供了起来,然后又另请人写了一副春联,贴于门上。

朱元璋听到之后,非常高兴,并赏赐了这家主人三十两白银。

那时候的屠户一个月月个光阴就是2、3两银子,皇上的这个赏赐,给他奖晕了——一年的生计都有了,他们还能不山呼万岁,对皇上交口称赞吗?

“赔钱赚吆喝”这个俗语,估计就是从这个时候才有的。