强渡大渡河两位突击队长功不可没:一位成开国中将,另一位很惋惜

1935年5月,中央红军长征从云南省皎平渡巧渡金沙江后,沿会理至西昌大道继续北上,准备渡过大渡河进入川西北。

蒋介石判断渡过金沙江的中央红军可能向大渡河前进,深入四川腹地,与红四方面军会合。为此,他制订了一个把红军封锁于金沙江以北,大渡河以南,雅砻江以东地区,予以“根本歼灭”的作战计划,部署大渡河会战。

国共两军一个要扼守,一个要抢渡,一场恶仗已箭在弦上。

5月24日,刘、聂首长到达马鞍山顶。安顺场渡口就在眼前。尽管这时已是深夜,还下着细雨,两位首长还是决定突袭安顺场。随后,命令杨得志马上组织得力的渡江突击队。

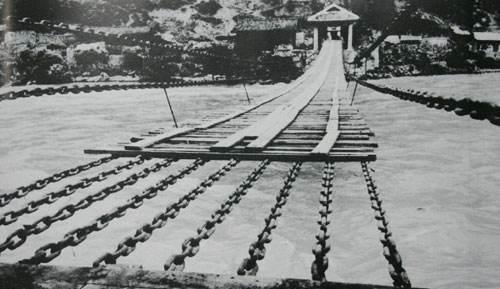

安顺场渡口河宽百余米,恶浪翻腾,河对岸有川军第5旅的一个营防守,并已构筑了工事。先遣队能否渡过大渡河,占领对岸渡口,关系到数万红军将士的生命!

但是,红军不是石达开!

如今红1团的勇士们要在石达开全军覆没的地方,再一次演绎了中央红军惊心动魄的历史性的一幕。

红1团团长杨得志来到大渡河边观察水势,他考虑了各种渡河方案:

第一种方案是凫水。可是大渡河如一匹脱缰的野马,咆哮奔腾,有300米宽,还有无数旋涡,人一下水就会被激流卷走。

第二种方案是架桥。可是水流湍急,河面又被敌人火力封锁,又恰逢洪水季节,连插根木棍也不容易办到,更别说安桥桩。想来想去,只有靠部队夺得的那条木船强渡。他向上级作了汇报。

站在岸边,看到大渡河水汹涌澎湃,水中到处是急转的旋涡,刘、聂首长决定组织一支极其精悍的奋勇(突击)队,乘坐那只唯一的小船穿过激流,用火力掩护,保证船能靠上码头,使勇士们冲上石阶,夺取敌人工事。同时,还要严密地封锁从安庆坝来增援的敌人。军情紧急,别无选择。

“先下手为强,立即组织突击队和掩护支援火力,天一亮就开始强渡!”刘帅果断地下达了命令。

团长杨得志把挑选渡河人员的任务交给了1营营长孙继先。

稍后,渡河突击队的16人名单确定了,由2连连长熊尚林带队。渡河突击队成员为17人。

为红军摆渡者是当地二十岁的船夫帅仕高,和他的三个年轻伙伴,因为船小,孙继先带着十七人, 加上他恰好是十八好汉,分两批登船。 连长熊尚林在第一船, 营长孙继先在第二船。

9时整,刘帅下令开始强渡。岸上掩护的轻重机枪一齐开火,在河面打出一道密集的弹墙。对岸渡口处的川军碉堡也开火,向渡船扫射。一时间,密集的枪声伴随着轰鸣的江涛声响彻整个大渡河上空。

在激烈的枪炮声中,熊尚林带着8名突击队员登上了第一船,解开船缆,小船箭一般顺流向对岸渡口冲去。渡船终于冲过中流,靠近了对岸山崖下的渡口,船上的9名勇士飞身下船。川军慌作一团,手榴弹、滚雷冰雹般砸向勇士们。勇士们毫不畏惧,利用石阶死角掩护,向上猛冲,临到崖顶,一排手榴弹甩出,9名勇士紧随爆烟冲入了敌人的工事。

川军拼死顽抗,连续进行反扑。熊尚林等人依托敌人留下的工事,坚决守卫渡口,南岸的红军集中各种火力支援他们作战。双方正在激战,第二船的8名勇士也携带两挺轻机枪登岸。

熊尚林抽出大刀,高喊一声:机枪掩护,跟我上!”带头冲入了敌群。雪亮的大刀上下翻飞,17名勇士个个勇猛向前。川军那些“双枪将”根本没有见过如此拼命的战士,没过几分钟,就四处逃散。

大渡河天险终于被红军突破了。

17名勇士在国民党军吹嘘的不可逾越的大渡河撕开了一道缺口,为红军主力打开了一道北上通路。这一壮举不仅让当时的对手震撼,同时也让后人震撼。

这其中,两位突击队长功不可没,孙继先后来在解放战争中屡次立功,先后参加了莱芜消息、孟良崮战役、济南战役、淮海战役,战功赫赫,1955年被授予中将军衔。

另一位则比较让人惋惜,熊尚林在随后参加了东征和西征,1942年因为对组织抱有成见,率领部分战士脱离队伍,想要独自革命,后来被自己的参谋长杀害,年仅29岁。或许这就是人生,世事难料。20世纪60年代初,熊尚林的遗骸被迁葬在崇礼县烈士陵园内。