80年代以前,照相十分奢侈,除了工作證、畢業紀念冊、結婚證要貼照片,必須花幾毛錢去照相館拍,其他就是一大家子人,聚在一起時,也會去照相館拍張合影。誰有一部照相機,都會讓人羨慕不已。

天津最早的照相館在天後宮,字号不詳。其後就是老城東南角的“鼎章照相館”。這家照相館規模很大,培養了很多專業人士,後來“中國照相館”老闆李耀庭就是從“鼎章”學徒出來的。李耀庭靠攝影發家,在花園路法租界買了一所老洋房,客廳有六七十平方米,家裡有冰箱、吊扇、皮沙發、地毯。

老字号的照相館還有“同生”,有兩家店,分别在東南角和濱江道。北馬路的“紫羅蘭”、東馬路的“中華”、黃家花園的“奇峰”規模也不小。50年代國營照相館最有名的是“東風”,60年代,天津有“中國”“松如”“紅星”“奇峰”“美麗”“新聯”“新新”“兄弟”“中華”“美光”“南大道”“江南”“紫羅蘭”“同生”“明星”“普樂”等照相館,沖洗出來的照片總會印上照相館的名字和拍照年月。

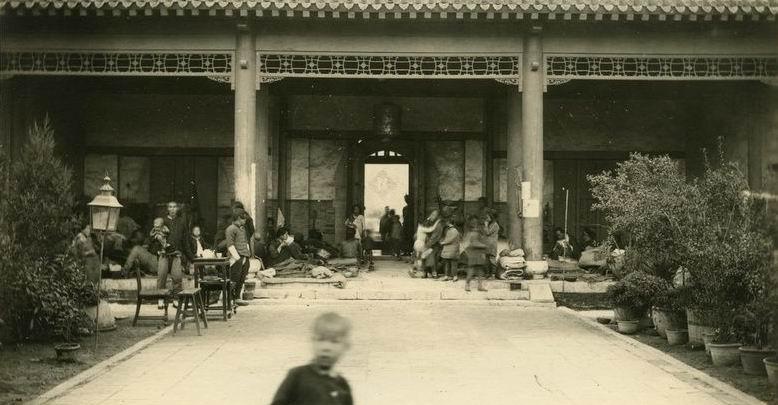

清末老照片

那時候照相室屋頂上有幾排大燈,用于拍攝大合影,拍人少的照片一般有主光燈、輔助光燈,後面有輪廓燈、發燈,這樣可以拍出多層次、立體感。照相館用的是木制座機,座機後面有一塊活動磨砂玻璃,用來對焦,調好後把玻璃挪開,把版匣裝上去,版匣裡裝的是膠片而不是膠卷,大小有12吋、8吋、6吋,裝好後關閉快門,拉開版匣隔闆,揑氣球,靠氣動按快門,就照好了。

去照相館拍照片,有一種儀式感。很多成年人都是頭一次拍照片,有一對農村夫妻,新婚不久,進城拍2吋合影,進屋坐好,燈光一開,頓時滿頭大汗,胳膊腿都不知道往哪放,好不容易按師傅說的擡頭看鏡頭,卻五官挪位,滿臉尬笑。師傅說了半天,倆人的表情總算正常些了。師傅捏下快門氣球,把燈關了:“照完了,明天看樣片,三天後取片。”那女人半天才站起身,原來兩條腿已不聽使喚了。

現在人們拍照片都要美顔,其實那時候拍完照片,底片沖洗出來後,也要美顔,有個術語叫“修闆”,用毛筆把相片上的白點塗上與周圍深淺相同的顔色,胡須、皺紋也用鉛筆塗上,這樣曬出來的照片更漂亮,人顯得年輕。

五六十年代,照相館隻能拍黑白照片,但是有一項着色業務,先把它染成棕黃色,再塗上水彩或油彩,就成了彩色照片。但其實顔色也失真。70年代,彩色膠卷進入中國,但能,北方隻有北京的中國圖檔社能沖洗彩色照片,隻對機關,擴印一張5吋照片一塊錢,差不多相當于現在100塊錢。天津第一家彩色照片加工店是1982年成立的旅遊圖檔社,後來引進香港擴印機改名為“美麗得”,不久後外貿局辦的精彩圖檔社也誕生了。

水上公園裡有一家中華照相館攝影服務部,服務部裡有幾台香港産的“好來那”低檔相機,供出租給遊客。那時候一個膠卷賣一塊零八分,并不便宜,是以一般即便租相機,也多是會照相的,對照相一竅不通的沒法用,真租了相機去照相,可能就得鬧笑話。

有一段相聲叫《照相轶聞》,講了一件事,一位顧客租了相機,買了膠卷,服務員幫他裝好拿走。過了一會兒,顧客滿頭大汗拿着抻出半截的膠卷回來,質問:“為嘛沒影兒?騙人?退錢!”服務員說:“沒沖當然沒影兒了,您得沖……”那人急性子,馬上轉身走了。又過了一會兒,拿着濕漉漉的膠卷回來了:“我沖了,怎麼還是沒影兒!”服務員問:“您怎麼沖的?”“用自來水呀!”

照相館

私人照相機,在很長一段時間内都是奢侈品。當時的品牌有蔡司伊康、埃克發、潘泰康、潘泰克斯、埃克三泰、萊卡、澤尼特、基府、米諾它(美能達)、開濃(佳能)、尼康、亞馬哈、柯達、哈蘇、上海201、海鷗df、晨光、東方、紅梅等等,這些相機中有平視取景器,也有單反、雙反、毛玻璃取景,使用的膠卷各不相同。有一種羅伯特135相機,一般相機拍一張就要擰一下過卷才能再拍,而這種相機是上弦的,能連拍。

當年各地都有委托店,人們把想賣的東西拿到店中寄賣,和商店商定好價格,賣出後店裡收取8%費用,或者是由商店收購,再賣。無論是寄賣還是收購,都要出示戶口本。那時候店裡最值錢的東西有兩樣,一是寶石戒指,二就是照相機。成色好的、新型号的相機,大部分是歸國華僑賣的,八成新的如來福來克斯雙鏡頭反光相機賣1800元,萊卡m3約2300元,德國蔡司super6要600多元,趴拉迪卡單反是1200元……這在當時都是天價。實際上,對照相機收藏家來說,這些照相機到現在,也是天價藏品。(文:何玉新)

民國黎元洪照片