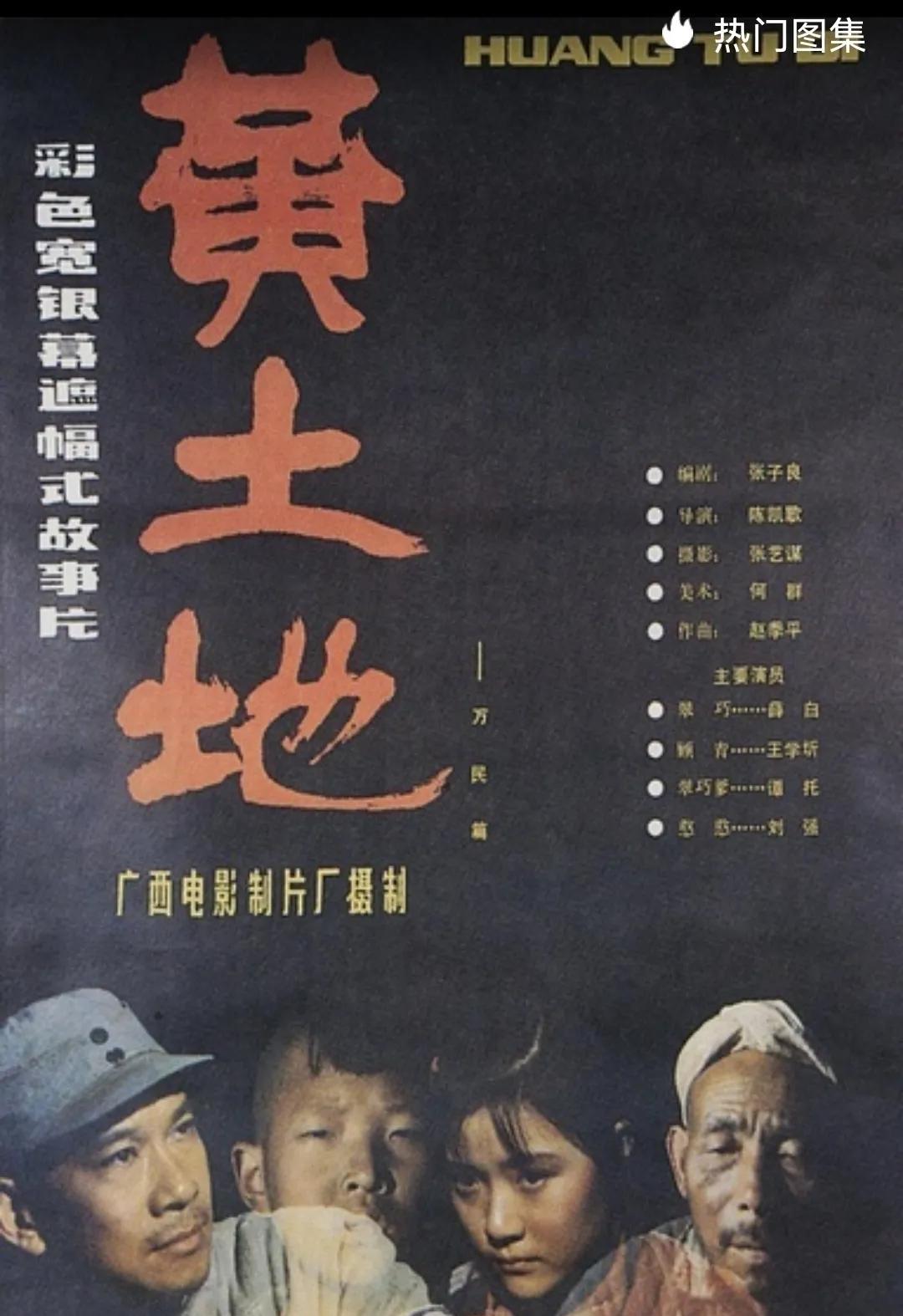

轉載:羅雪瑩著巜紅高梁:張藝謀寫真》

立意

大凡作一件事,必有立意,或稱構思。

古人有語:“……故善畫者,必意在筆先。甯可意到而筆不到,不可筆到而意不到。意到而筆不到,不到即到也:筆到而意不到,到猶未到也。

這一帶,是中華先祖軒轅帝耕耘征戰之地,是民族的搖籃。在這裡拍片,大約總要想很多的。

我們想表現天之廣漠,想表現地之沉厚;想表現黃河之水一瀉千裡,想表現民族精神自強不息:想表現人們從原始的蒙昧中煥發而出的呐喊和力量,想表現從貧瘠的黃土中生發而出的蕩氣回腸的歌聲;想表現人的命運,想表現人的感情--愛、恨、強悍、脆弱,愚味和善良中對光明的渴望和追求……

想的總是比作的好。

“取法于上,僅得其中。” “取法于中,故為之下。”

實際上,我們能拍攝的内容很少;土地、密洞、黃河、四個人物。

我們想表現天之廣漠,想表現地之沉厚;想表現黃河之水一瀉千裡,想表現民族精神自強不息:想表現人們從原始的蒙昧中煥發而出的呐喊和力量,想表現從貧瘠的黃土中生發而出的蕩氣回腸的歌聲;想表現人的命運,想表現人的感情-愛、恨、強悍、脆弱,愚味和善良中對光明的渴望和追求……

主題

這部影片的主題,很難一言盡之。我以為,如果說是一個反抗買賣婚姻的故事,毋甯說是滲透了對人、對土地深深的和對光明的執著的追求。

風格

是拔地而起的高亢悠揚的信天遊,是刀砍斧剁般的溝溝壑壑,是蹬踏而來的春雷般的腰鼓,是靜靜流淌的歎息的黃河。

“深沉、濃郁”-這是最簡單的說明。

攝影基調

色彩、光線、構圖、運動四大要素構成了電影攝影的風格,我想,它們都應該統一在這樣一個基調下:不求清淡而取濃郁,不求變化而取單純。

莊子說:“既雕既琢,複歸于樸。”

全片總體造型處理

1、色彩

“黃牛、土地和人有着一樣的皮色。”勿需多講,黃色是本片的色彩總調。

是沉穩的土黃,不是跳躍的鮮黃。

在黃色中,有黑色的粗布棉襖,有白色的羊肚毛巾,有紅色的嫁衣蓋頭。

黃、黑、白、紅--黃是土地,黑是衣袋,白是純潔,紅是向往。

不學中國年畫的設色鮮亮,而取它的單純濃郁。

2、光線

由于黃土高原在刺目的陽光下,呈現出接近白色的效果,考慮到充分展現泥土的沉穩本色及溫暖的氣氛,本片的光線處理,以“柔和”二字為主。

外景多用早晨、傍晚的光效,内景用大量的散射光和柔光照明。

在個别場景中,有意識運用明亮陽光構成大反差,加強視覺印象--這是戲的需要,内容的需要。

“狀難寫之景,如在目前,含不盡之意,見于言外。"畫面意境的産生,首先在光。

3、構圖

“簡練、沉穩”,這是構圖的宗旨。

“思贍者善敷,才核者善删。”在畫面中,堅決排斥可有可無之物,強調簡練,強調大塊面的厚重感。

同《一個和八個》不同的是:不是力的震撼,而是靜的恬美。

構圖不求奇特大膽,而求樸實完整。

4、運動

為造成一種深沉、厚實的感覺,能不動盡量不動。

通過鏡頭内部的有機排程,通過演員的運動,與不太運動的攝影機形成一個整體,造成既有層次、又有變化的視覺印象。

電影是動的藝術,但電影攝影未必隻有“動”這一種手法。

“山之厚處即深處,水之靜時即動時。

幾種具體手法

根據内容的需要--這是根本。

統一在導演構思之中--這是前提。

1.重複

全片中,大量運用同景别、同機位、同鏡頭焦距,甚至同光孔的重複鏡頭。

“日出而作、日落而息。”中華民族就這樣走過了漫長的路。日複一日中,有過痛苦、歡樂、渴望、鬥争。

同一畫面,往往蘊含着、再現着不同的質。

2·色彩蒙太奇

黃是全片的總體色調,但在幾個段落中,大量拍攝紅色:轎簾、紅蓋頭、紅衣紅褲、紅腰帶、紅腰鼓、紅花紅馬…充滿畫面的紅色!強化了視覺沖擊力,造成了情緒上的跌宕起伏。形成節奏。

同樣的紅色,在不同的段落中,給人迥然不同的感受。

3.光線跳躍

全片是柔和的光線,但有兩處有跳躍:

腰鼓--刺目明亮的陽光!這是翻身農民縱情的歌唱。這是新生。

求雨刺目明亮的陽光!這是精神扭曲的衣民悲槍的呐喊。這是死亡。

死亡了,才會誕生。

幾句題外話

八十年代的年輕人,常被呼為“現代青年”,所謂“現代”挨棄傳統也。

其實,我們在對未來影片的構思中,從老子這幾句話中得益匪淺:“大方無隅,大器晚成,大音希聲,大象無形。”

1984年3月31日 南甯