明清蘇州匠人的非凡技藝

明代中後期,蘇州經濟、文化空前發達,工藝門類齊全,制作水準高超,雕刻工藝尤為突出,遂有“良材雖集京師,工巧則推蘇郡”之說。此時的雕刻工匠基本擺脫了人身依附關系,創作積極,而且吳地文風熾盛,文人的參與推動了雕刻工藝的發展。

竹刻藝術在嘉定興起,名家輩出,名揚海内;玉器雕刻和牙角雕刻發展迅速,玉雕名匠陸子剛和治犀名家鮑天成被譽為上下百年無敵手;繼承顧家祖傳技藝的顧二娘硯雕工藝,也堪稱吳中絕技。

據文獻記載,蘇州雕刻工匠至遲在康熙時期已進入宮廷應差。雍正時期,宮廷造辦處彙集了蘇州竹木牙角匠、玉匠、硯匠等多種雕刻匠人,他們在自身所擅長的領域擔當起主要的設計和制作任務,占據着主要甚至是壟斷地位。

乾隆時期,随着宮廷活計的大量增加,進入宮廷造辦處的蘇州雕刻工匠數量達到空前,其門類也發生了變化。較為明顯的是,竹木牙角匠因不合乾隆帝的喜好而逐漸被廣東工匠所取代,而玉匠則大量增加,人數漸臻頂峰。

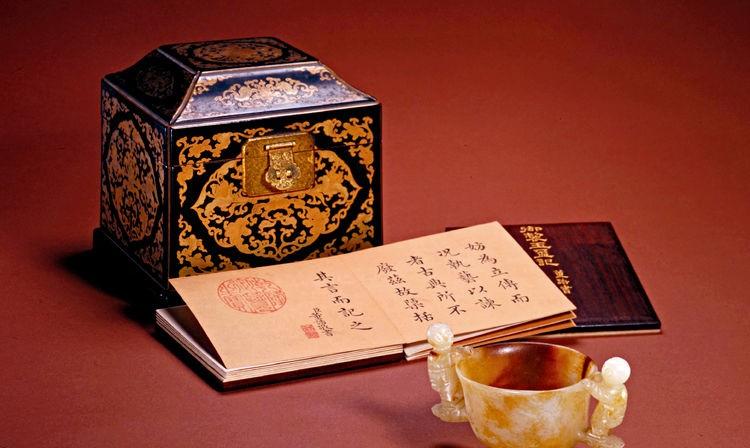

清早期 白玉雙嬰耳杯

白玉質,玉質溫潤細膩。杯子兩側以童子為耳,童子身穿米字紋小花襖,面帶微笑,雙手攀于玉杯口沿,踩于祥雲之上。

玉杯整體染色做舊,頗具古風,又因工藝精湛,使乾隆皇帝莫辨真假,以為漢代之物,叫來造辦處的蘇州籍玉工姚宗仁加以詢問(在玉器方面,姚宗仁鑒定、設計、雕刻皆能,是乾隆早期宮廷玉器最重要的設計者,乾隆常指名由他設計玉器)。宗仁笑答:此乃其祖父所做的僞古之器,用了一種家傳的琥珀染色做舊秘法,當成于康熙之時。乾隆聽後大為稱奇,寫下《玉杯記》一文,制成冊頁,與玉杯及所配的檀香木座、黑漆描金漆盒一起傳于後世。

清康熙 顧二娘款端石洞天一品硯

硯面右邊刻“莘田真賞”、“十硯軒圖書”二印,左邊黃任題:“非君美無度,孰為勞寸心。康熙己亥(康熙五十八年,1719 年)六月,任。”下镌“黃”、“任”印。硯背餘甸、林吉銘文,硯側“吳門顧二娘造”。附盧葵生制漆盒。

清乾隆 玉莨苕葉紋燭台

燭台上面的挺部為青玉,下面的瓜棱柱形座及盤為白玉,下承六足,盤底中心镌刻“大清乾隆年制”隸書款。瓜棱柱形座上刻乾隆四十年(1775 年)禦制詩《詠和阗玉燈檠》,末署“乾隆乙未孟春月上澣禦題”及“比德”印。

此器上部從造型和莨苕葉紋來看具明顯的痕都斯坦玉雕風格,而下部的橢圓式菊瓣盤則是清代宮廷的風格。根據相關檔案記載,此器的燈挺部分應為18世紀早期的痕都斯坦玉器,燈盤部分則為蘇州制作。

清乾隆 青玉交龍鈕“禦書房寶”印

此印為宮殿印,陽文篆書。乾隆時期大修土木建築宮殿,令人把許多殿名都镌刻成印章,并親自撰寫宮殿記文,論述該殿建造、命名緣起。禦書房位于紫禁城景陽宮後殿,懸有學詩堂額。

清乾隆 白玉雙仙人耳杯

足内陰刻“大清乾隆仿古”隸書款,杯身浮雕群仙祝壽圖,是仿清宮舊藏宋代白玉禮樂圖杯所制。宋代曾一度流行雙立人耳杯,故宮博物院藏有兩件清代仿宋禮樂圖杯,一為白玉,一為碧玉。

清乾隆 青玉栖霞全圖山子

正面一步道自山頂貫通至山腳,山路崎岖,水道蜿蜒。山間古樹橫斜,怪石嶙峋,山坳中還掩映有樓閣數間。南朝名刹栖霞寺位于山腳下。背面懸崖陡峭,幾株老樹倒挂岩隙,林間疏影深處小橋橫跨,一派幽靜秀緻的山背景色。

乾隆皇帝先後六下江南,五次在被其譽為“第一金陵明秀山”的栖霞山畔駐跸,還留下了不少詩文墨寶。當時,一些宮廷畫家繪制了不少描繪栖霞山的丹青,此件玉山子的靈感當是取自紙本設色畫軸《栖霞全圖》。

清乾隆 剔紅嵌碧玉交螭寶盒

清乾隆 剔紅嵌碧玉交螭寶盒細節圖

此器為雕漆與鑲嵌兩種工藝相結合精制而成,圓形,三層,有座,蓋面微微隆起,每層口沿均嵌銅鍍金回紋扣。通體雕紅漆卷雲紋,蓋面嵌碧玉螭龍4條,螭互相纏繞,首尾相銜。壁每層等距嵌碧玉螭龍6條,上下螭龍共28條。盒底陰刻戗金“大清乾隆年制”橫行楷書款,其上刻“交螭寶盒”器名款。座外底陰刻戗金“大清乾隆年制”三豎行楷書款。一器之上做有三個款識,目前來看僅此一例。

清乾隆 剔紅山水人物圖磬式套盒

清乾隆 剔紅山水人物圖磬式套盒細節圖

天蓋地式,仿玉磬形狀,幾式座,如意式腿。盒蓋面圖案以連綿的群山和浩瀚的海水為背景,雕八位仙人渡海前來祝壽,空中還有二位仙人駕鶴盤旋,水中升騰一股祥瑞之氣,一碩大蝙蝠展開翅膀,在最上端籠罩着整個畫面。器壁采用通景畫的方式并雕祝壽、獻禮等吉祥圖案。盒内置随形子盒四個,嚴絲合縫,以描油勾蓮紋為飾,十分精緻。

清 封錫祿款竹根布袋和尚

布袋和尚盤膝曲腿,席地而坐,笑意滿面,神态十分生動。兩小童嬉戲身旁,一伏布袋上,一向腹部攀爬。布袋和尚右手握一大珠,左手撫童背。其背後左下側陰刻行書“封錫祿制”四字款。此作刻工精妙,尤其是布袋和尚眉眼攢聚,似奇癢難耐狀。

封錫祿為清代康熙時的竹刻名家,封氏一門皆能刻竹。由于聲聞于朝,康熙四十二年(1703年),錫祿和其弟錫璋入京供職于養心殿造辦處。

清乾隆 剔彩八仙慶壽紋如意

通體髹紅漆為主,輔以黃漆、綠漆為地襯托。柄首正面剔刻中國傳統神話人物八仙之一的鐵拐李,柄身從上至下分别剔刻八吉祥紋飾,中段有開光,其内剔刻如意插入瓶中,取意“平安如意”。背部整體剔刻六方花瓣錦紋地,尾部墜黃絲穗。此如意為九柄一套的“八仙慶壽如意”中的一柄,是乾隆帝下旨命蘇州工匠制作完成的。

由于蘇州承接活計量大,造辦處檔案特設立“蘇州”專項。這些活計一般先由乾隆皇帝下旨,命造辦處畫樣或做樣,呈覽準許後,再發往蘇州,由蘇州織造内匠人或外雇匠人依樣制作,然後呈進宮廷。這種活計必須嚴格按皇帝的旨意制作,要求符合宮廷的“内廷恭造式樣”。據宮廷檔案記載,蘇州于此間承接了多數的玉器雕刻、大多數的雕漆制作和大多數的澄泥硯制作任務,也有少量的竹木牙角活計。

明清宮廷藏蘇作精品展現了明清宮廷清新絢麗的蘇州風。

雖然昔日的匠人早已消逝,但他們的執着與智慧卻镌刻在了蘇作之中,代代相傳,為世人贊賞。

圖檔來自網絡,版權歸原作者所有