本節書摘來自華章社群《電子元器件的可靠性》一書中的第1章,第1.3節可靠性工作概述,作者王守國,更多章節内容可以通路雲栖社群“華章社群”公衆号檢視

1.3 可靠性工作概述

1.3.1 元器件工程

電子元器件是構成電子系統或電子裝置的最小單元,它直接影響電子系統的技術性和可靠性。根據電子系統的需求和牽引,1907年真空電子管的發明,1947年半導體的發明,1958年內建電路的發明,形成了電子技術發展史上的三個裡程碑。特别是20世紀60年代以內建電路為重點的微電子技術掀起了電子系統發展的新高潮。正是內建電路從小規模內建電路(ssi)、中規模內建電路(msi)、大規模內建電路(lsi),到超大規模內建電路(vlsi)、極大規模內建電路(ulsi)和巨大規模內建電路(gsi)的發展促進了計算機産品的更新換代,也相應推動了通信、雷達、導航、控制、測量等電子産品的日新月異。新型元器件的研發成果意味着更小的體積,更低的工作電壓和功耗,更高的可靠性,更長的壽命,更多的功能,更優的性能和更低的價格。

電子系統與整機的需求促進了電子元器件的發展,與此同時,電子元器件的不斷發展又極大地促進了電子系統的構成體制、技術性能、可靠性和維修性的發展。世界上技術發達的國家早就重視電子系統與元器件之間的這種互相關系,投入大量資金、人力、物力,進行研發并付諸工程。如美國的民兵飛彈系統,從适用的新元器件的開發研制與系統的正确選擇和合理應用,到使用過程中的資訊回報、系統的管理與控制,現在又以元器件工程的概念問世。而我國電子系統研制機關普遍不了解世界和我國的電子元器件的發展動向,有些電路設計師不甚了解他所采用的元器件的諸多特性,電子元器件研制機關和廠家也不甚了解電子系統對元器件的新要求,這就需要在使用者和制造者之間架起一座橋梁,一方面讓使用機關了解元器件性能的内容,另一方面讓元器件的制造者在研發過程中,考慮到應用的内容,提高元器件的應用可靠性,進而增強電子系統和整機的技術性能,這就是元器件工程的工作内容。電子元器件的可靠性一定展現在應用之中的,不能孤立存在、獨善其身。

1.3.2 可靠性的工作内容

可靠性作為一門工程科學,它有自己的體系、方法和技術,下面叙述可靠性工作的基本内容和特點。

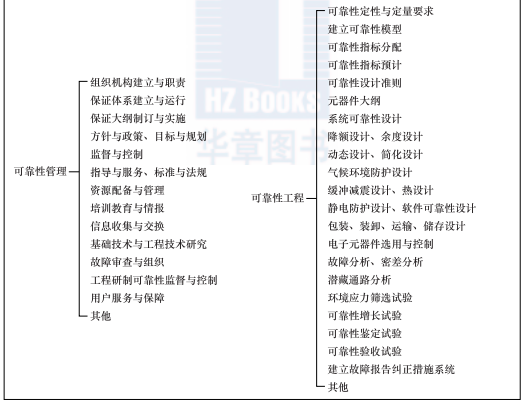

按制度和技術,可靠性可分為可靠性管理和可靠性工程,如圖1.1所示。為了有效地提高産品可靠性,必須把可靠性工作的主要項目适時地安排在整個産品壽命周期内,尤其在産品研制階段。利用可靠性工程技術,對其進行嚴密的控制,才能達到預期的目的。

按其性質來分,如圖1.2所示,可靠性工作可分為四大類:基礎工作,包括可靠性技術理論基礎和可靠性基本試驗及檢測裝置研制;可靠性技術工作,包括元件可靠性、整機可靠性、應用可靠性、可靠性評價、可靠性标準;可靠性管理工作,包括可靠性标準的管理、國家技術政策的管理、企業内可靠性品質管理和品質回報;可靠性技術教育和技術交流。

從可靠性工作的内容可知,電子産品可靠性與設計、制造、試驗和使用各個環節密切相關。其可靠性高低取決于研制、生産、檢驗、使用的各個階段,而且還涉及材料、配件、儀器裝置和技術管理部門。從技術知識上看,除了産品本身的設計、制造等專業知識外,還必須具備可靠性數學、可靠性實體、試驗分析技術等方面的廣泛知識。此外,可靠性問題還與國家經濟制度、管理和技術政策密切相關。是以,開展可靠性工作,進行可靠性工程研究與試驗,雖然投資大、耗時長,但必須從社會的總體應用效果來考慮,權衡得失,進行決策。

1.3.3 可靠性數學

可靠性數學是可靠性研究中最重要的基礎理論之一,它主要包括研究與解決各種可靠性問題的數學方法和數學模型,研究可靠性的定量規律。它屬于應用數學範疇,涉及機率論、數理統計、随機過程、運籌學及拓撲學等數學分支,它應用于可靠性的資料收集、資料分析、系統設計及壽命試驗等方面。

1.3.4 可靠性實體

可靠性實體又稱失效實體,是研究失效的實體原因與數學實體模型、檢測方法與糾正措施的一門可靠性理論,它使可靠性工程從數理統計方法發展到以理化分析為基礎的失效分析方法。它從本質、機理方面探究産品的不可靠因素,進而為研究、生産高可靠性産品提供科學的依據。

1.3.5 可靠性工程

可靠性工程是對産品(零、部件、元器件、裝置、系統等)的失效及其發生的機率進行統計、分析,對産品進行可靠性設計、可靠性預計、可靠性試驗、可靠性評估、可靠性檢驗、可靠性控制、可靠性維修及失效分析的一門包含了許多工程技術的交叉性工程學科。該學科立足于系統工程方法,運用機率論與數理統計等數學工具(可靠性數學),對産品的可靠性問題進行定量的分析;采用失效分析方法(可靠性實體)和邏輯推理對産品故障進行研究,找出薄弱環節,确定提高産品可靠性的途徑,并綜合權衡經濟、功能等方面的得失,将産品的可靠性提高到滿意程度。它包括關于産品可靠性進行工作的全過程,即從對零、部件和系統等産品的可靠性方面的資料進行收集與分析做起,對失效機理進行研究,在這一基礎上對産品進行可靠性設計;采用能確定可靠性的制造技術進行制造;完善品質管理與品質檢驗以保證産品的可靠性;進行可靠性試驗來證明和評價産品的可靠性;以合理的包裝和運輸方式來保持産品的可靠性;指導使用者對産品的正确使用,提供優良的維修保養和社會服務來維持産品的可靠性。綜上可知,可靠性工程包括對零、部件和系統等産品的可靠性資料的收集與分析、可靠性設計、預測、試驗、管理、控制和評價。

1.3.6 可靠性設計和可靠性預計

可靠性設計是可靠性工程的重要分支,是保證産品品質的基石,它規定可靠性和維修性的名額,并使其達到最優。可靠性預計是可靠性設計的内容之一,它是一種預報方法,在設計階段即從所得的失效資料中預計産品可能達到的可靠度。在系統設計的初期,可以根據元器件的可靠性預計,完成系統的可靠性設計,完成提高系統可靠度的工作。

可靠性設計的另一個重要内容是可靠性配置設定,它将系統規定的容許失效機率合理地配置設定給該系統的零、部件,采用最優方法進行這一工作,是目前系統設計研究的方向之一。

1.3.7 可靠性試驗

通過試驗測定和驗證産品的可靠性,研究在有限的樣本、時間和使用費用下,如何獲得合理的評定結果,找出薄弱環節,提出改進措施,以提高産品的可靠性,包括例行試驗、各種環境試驗、壽命試驗及失效率鑒定試驗等。

1.3.8 教育交流

1942年,美國麻省理工學院開始真空管的可靠性問題研究。至20世紀60年代後期,美國約40%的大學設定了可靠性工程課程。

1958年,日本成立可靠性研究委員會,從1971年起每年召開一次可靠性與維修性學術會議。

英國于1962年出版了《可靠性與微電子學》(reliability and microelectronics)雜志。

法國國立通信研究所也在這一年成立了“可靠性中心”,進行資料的收集與分析,并于1963年出版了《可靠性》雜志。

前蘇聯在20世紀50年代就開始了對可靠性理論及應用的研究。1950年起,前蘇聯開始研究機器可靠性問題。1964年,前蘇聯及東歐各國在匈牙利召開了第一屆可靠性學術會議。

目前與可靠性和維修性有關的學術期刊和會議有:

ieee transactions on reliability

proceedings annual reliability and maintainability symposium

applied statistics

operations research

iie transactions

journal of the american statistical association

reliability review

naval research logistics

international journal of reliability, quality and safety engineering

microelectronics and reliability

reliability engineering

journal of applied reliability

可靠性工作專業性強、壁壘高,需要長期積累,且核心競争力很難複制。從全球範圍來看,真正能提供專業可靠性工程項目服務的大公司也不多。目前,可靠性研究在我國仍然屬于邊緣學科,僅有幾家高校、科研院所與企業成立了專門的可靠性研究試驗室。盡管存在着一系列的發展問題,但我國可靠性研究的發展前景仍充滿希望。