本節書摘來自異步社群《network warrior中文版(第2版)——思科網絡工程師必備手冊》一書中的第2章,第2.1節,作者【美】gary a. donahue,更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視

network warrior中文版(第2版)——思科網絡工程師必備手冊

以太網發展之初,10base-5采用的是一種不太好使的粗纜(10base-5也稱為粗電纜網[thick-net])。随後,10base-2取代了10base-5,采用了一種酷似有線電視電纜的細纜。因其細于10base-5所用的粗纜,故而人們将10base-2稱為細電纜網(thin-net)。上述電纜技術規範都要求安裝大型金屬連接配接器(也稱為n連接配接器,用于10base-5)或bnc連接配接器(用于10base-2)。此外,在由上述電纜組成的網絡中,成端時,還得安裝終結器。一旦将連接配接器或終結器扯掉,全網都會“癱瘓”。上述電纜在實體上撐起了以太網絡的“脊梁”。

随着非屏蔽雙絞線(utp)電纜(以rj-45水晶頭終結)在以太網中的使用,在大多數工程實施中,hub成為了新的“頂梁柱”。許多公司都将hub附接到現有的細電纜網絡,以追求更強的靈活性。各廠商出産的hub都支援utp和bnc 10base-2兩種接口,而utp與hub搭配起來又極為好使,于是utp便一躍成為事實上的标準。

hub隻是一種将以太網電纜連在一起的裝置,可将以太網信号複制給連接配接其上的所有其他電纜。正因如此,将hub稱為中繼器(repeater)也沒有問題,不過,請讀者務必牢記,雖然可将hub稱為中繼器,但卻不能将中繼器稱為hub。

中繼器能夠複制信号。通常,人們會利用其來擴充網絡所能覆寫的範圍,以連接配接遠端主機,或連接配接超出10base-t距離限制的多個使用者。換言之,倘若超出了10base-t電纜的可用距離限制,便可将中繼器置于線内,以增加可用距離。

注意

得知10base-t标準并未明确定義電纜的距離限制時,着實吓了筆者一跳。雖然10base-5和10base-2标準都涵蓋了距離方面的限制(分别為500m和200m),但10base-t标準隻是規定了電纜應該滿足的某些特性。category-5e電纜規範(tia/eia-568-b.2-2001)以百米電纜為基礎制定了若幹參數,而且還極為明确,電纜在百米之内都必須滿足這些參數值。“傳播延遲的偏差不能超過45 ns/100m”是一回事,“電纜長度不能超過100m”則是另外一回事1。

抛開标準中的條條框框不談,将cat-5e(電纜的布線距離)限制在100m之内,也算是一種最佳做法。

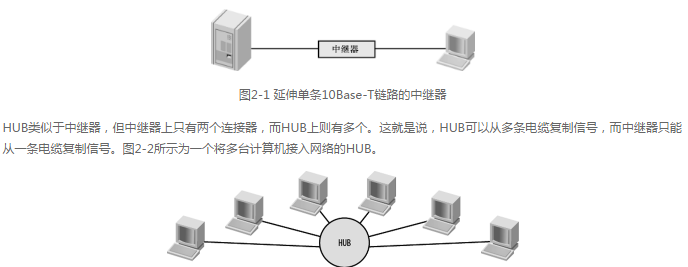

中繼器或hub的作用是将網絡劃分為一個個網段(segment)。圖2-1所示為用來延伸伺服器和pc之間連接配接距離的中繼器。

設計以太網時,就功能而言,hub和中繼器應該沒有任何差別。5-4-3的以太網設計規則規定:以太網内的任意兩個節點之間,最多隻能隔5個網段,連4台中繼器,5個網段中最多隻能有3個網段連接配接主機。對如今的網絡來說,這條規則看起來有似乎點兒過時。但要是連這條規則都不知道,那就等着“栽跟頭”吧。

hub的價格越來越便宜,在相對複雜的網絡中,hub常作為中繼器來使用。圖2-3示範了如何使用hub和中繼器連接配接兩組遠端使用者(每端用hub,中間用中繼器)。

hub是一種“傻瓜”型裝置,隻是簡單地将流入任一端口的信号,從其他所有端口外發。hub是純電氣裝置,運作于實體層,對網絡來說是透明的(最多隻能配個ip位址用做網絡管理)。hub既不會以任何方式改變幀,也不會根據幀内的資訊作出轉發決策。

圖2-4所示為hub的運作方式。可以想象,在大型網絡中,hub這樣的操作模式必定會導緻某些問題。要是有人(用網絡列印機)列印大檔案,當檔案通過網絡傳輸至列印機時,必會生成密集的流量,進而導緻網絡擁塞,以至于影響到網絡中的每一個使用者。

若某台裝置已線上路上發送資料,則有資料待發的其他裝置隻能稍待片刻,然後再次嘗試重發。當兩台工作站同時發送資料時,便會産生沖突(collision)。每台工作站都會記錄沖突,然後回退,并重傳資料。在繁忙的網絡中,沖突會大量産生。

有了hub,就能夠讓衆多工作站在任意時間使用網絡。若所有工作站同時傳送資料,那麼網絡就會因過量的沖突而變得緩慢異常。

沖突隻會發生在網段(network segment)之内。以太網段是網絡的一部分,在以太網段内,裝置可使用第二層mac位址進行通信。要想與以太網網段之外的裝置通信,則需添加額外裝置,比如,路由器。沖突也同樣受限于沖突域(collision domain)。沖突域是指以太網内可能會發生沖突的區域。若某工作站在使用網絡的同時,妨礙了另一台工作站發送資料,則這兩台工作站都必隸屬于同一沖突域。

廣播域是指可傳播廣播的以太網區域。廣播隻能在一個“第三層網絡”内傳播(除非配置了邊界路由器,令其轉發廣播),第三層網絡一般以第三層裝置(比如,路由器)為界。廣播可穿越交換機(第二層裝置),但會受阻于路由器。

許多人都誤以為,交換機或vlan(虛拟lan)必然能夠抑制廣播。依筆者之見,隻有在設計合理的網絡中,上述說法才能成立。要是用交叉電纜互連交換機a、b——再将交換機a、b的所有端口分别“劃”入vlan 10和 vlan 20——若接入交換機a、b的主機均隸屬于同一ip子網,那麼主機之間仍能彼此通信。用vlan并不一定能夠限制廣播和ip子網,但這一說法卻不太容易了解。

圖2-5所示為一個由hub構成的網絡,中央hub是主機間通信的必經之路。當一幀從左下角那台hub的端口1進入時,該hub會将其從所有其他端口向外複制,其中自然也包括了上連中央hub的端口。中央hub會将此幀從所有端口向外發送,即将幀傳播給網絡中别的hub。這種設計照搬了骨幹網的設計理念,對于此類設計,網絡中的每台裝置會收到在網絡中穿梭的每一幀。

此類網絡的規模一旦變大,勢必會遇到許多問題。當兩台工作站順利完成網絡通暢性(clear)測試之後,同時開始傳輸資料時,便會遭遇沖突,即産生延遲沖突(late collision)。當網絡的規模太大,以至于幀從網絡的一端“蹿”至另一端所耗時間,長于工作站測試網絡通暢性所耗時間時,必定會發生延遲沖突。

使用hub,很有可能會引發另一個非常嚴重的問題,那就是廣播風暴。圖2-6所示為以雙鍊路互連的兩台hub。當hub 1收到資料幀時,會在自己的每個端口(包括與hub 2互連的那兩個端口)上複制該幀。hub 2一旦收到該幀,便會再次将其從所有端口向外複制,進而導緻了無止境的環路。

任何一位親曆過廣播風暴的讀者,都應該知道廣播風暴是多麼“刺激”——要是再加上上司的咆哮,那就更“刺激”了。廣播風暴主要表現在:網絡中的每一台裝置都因永不停歇的廣播流量,而幾乎不能發送任何資料幀;hub上的所有狀态燈都會一直常亮,而不再是正常情況下的“閃爍不定”;公司高管可能會以人身安全來威脅網絡工程師(這也許才是最重要的一點)。

切斷環路是解決廣播風暴的不二法門。斷電并重新開機網絡裝置隻不過是在做無用功而已。由于hub往往都是非網管裝置,是以要想在緊要關頭發現第二層環路非常困難。

hub缺點多多,在現代化的網絡中已難覓其蹤。hub早就被交換機取代了,後者可提供更快的速度、自動環路檢測以及額外的主機特性等。

1譯者注:整段原文是“category-5e cable specifications (tia/eia-568-b.2-2001) designate values based on 100m cable, but to be painfully accurate, the cable mus tmeet these values at 100m. it is one thing to say, “propagation delayskew shall not exceed 45 ns/100m.”it is quite another to say, “the cable must not exceed 100m”。譯者按字面意思直譯。