本節書摘來自異步社群《ccnp switch 300-115認證考試指南》一書中的第1章,第1.2節分層網絡的設計,作者 【美】david hucaby(戴維 胡卡比),更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視

1.2 分層網絡的設計

ccnp switch 300-115認證考試指南

1.2 分層網絡的設計

一個園區網絡是指包含許多lan(區域網路)的企業網絡,這些部署在一幢或多幢建築物内的lan能夠互相連通,并且通常位于相同的地理區域。不僅如此,企業往往還擁有整個園區網絡及其基礎設施(例如實體線纜)的管理權限。從網絡類型而言,園區網絡一般由有線lan和共享的無線lan組成。

掌握網絡中資料流1的特點,對于園區網絡的設計有着至關重要的作用。為了提升網絡中資料轉發的速率,你可以選擇并使用高速lan技術,或是“簡單粗暴”地直接提升網絡帶寬。盡管這些方式都是有效的,但是從整個網絡設計的宏觀角度出發,提升網絡效率的根本重點應當是了解、學習和預測資料流的特點。在這樣的前提下,網絡流量才能夠被高效地轉發和管理。網絡設計者也可從中受益,提升園區網絡的可擴充性,以便适應未來增長的需求。

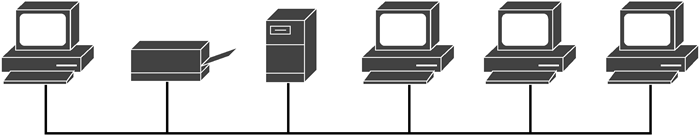

從一個簡單的例子出發,假設存在這樣一個網絡:一系列pc、列印機和伺服器全部連接配接到一個相同的網絡分段(segment)2,并使用192.168.1.0子網位址段,如圖1-1所示。所有這些裝置共享該網絡分段的可用帶寬。

回顧我們在ccna課程中所學習到的知識,當兩個或多個主機嘗試在同一時間點利用共享式網絡媒體傳輸資料時,它們所發送的資料幀便會互相碰撞和幹擾。一旦發生這樣的沖突,那麼參與沖突的主機便需要立即停止資料的轉發,等待一段随機的時間後才能重新發送各自的資料。我們把此處共享式網絡媒體的邊界範圍稱之為一個沖突域。圖1-1中,整個共享的網絡分段代表着一個沖突域。

當然,在一個網絡分段内連接配接6台主機的情況可能并不怎麼“擁擠”。但是如果一個網絡分段内連接配接了上百台主機,那麼此時該網絡的性能表現将變得非常糟糕,這是因為所有的主機裝置都在争搶共享媒體的使用權。為了改善這一情況,你可以利用網絡分割的方法,減少在一個網絡分段内所連接配接的裝置數量。換句話說,也就是減小沖突域的大小,降低沖突發生的機率(因為在相同的時間點,需要轉發資料的裝置數量減少了)。

廣播流量也能夠對2層網絡的性能表現帶來負面的影響,因為每一個廣播幀都會被泛洪給位于相同網絡分段内的所有主機。如果網絡分段的規模較大,那麼廣播流量也會成比例地增長,并逐漸耗盡網絡的可用帶寬。另外,所有連接配接于網絡分段的主機都必須監聽和處理每一個廣播幀。為了有效地控制廣播流量的大小,通常采用的辦法是為lan分段設定一個邊界,使得廣播流量無法穿越該邊界或是向邊界外發送。2層網絡中廣播幀所能到達的範圍被稱為廣播域。

為了限制沖突域的大小,在交換機的每個獨立接口上不應當連接配接過多數量的主機。最為理想的情況是,每一台主機應當專用一個交換機接口,這樣的話,所有的主機都能夠以全雙工模式工作,進而完全杜絕了沖突域可能帶來的不利影響。交換機接口不會傳遞幀沖突,是以每一個交換機接口都是一個獨立的沖突域——即使這些接口屬于相同的vlan。

相比較而言,當廣播流量被轉發時,它将被泛洪給所有的交換端口。事實上,廣播幀會被發送給一個vlan内所有的交換端口。也就是說,一個vlan定義了一個廣播域的範圍。為了減小廣播域的大小,你可以把一個網絡分割為多個較小規模的2層vlan,然後再重組這些vlan。所有較小規模的vlan必須通過3層裝置互連,例如一台路由器或多層交換機,如圖1-2所示。是以,這裡我們對圖1-1所示的簡單網絡進行相應的改進,把原本的網絡分段劃分為兩個較小的分段或vlan,然後通過一台多層交換機(交換機a)相連。3層裝置不會把幀沖突從一個網絡分段傳遞到另一個網絡分段。同樣,它也不會在網絡分段之間轉發廣播流量。

1.2.1 可預測的網絡模型

最為理想的情況是,你所設計的網絡應當具備可預測的特性,并且能夠提供較低的維護成本和較高的可用性。例如,一個園區網絡應當能夠從故障和拓撲變更中快速地恢複,并且這種恢複行為是可預見的。園區網絡應當支援擴充,以适應今後的擴張和更新。另外,随着網絡協定及流量朝着多樣化的方向發展,園區網絡還應保持足夠出色的性能表現,即無論使用者處在網絡中怎樣的位置,使用者通路所需資源的需求都能夠得以滿足。

換句話說,設計一個園區網絡的主題思想應當圍繞着所有的資料流,而不是某一類特殊的流量。最為理想的設計是,網絡中所有使用者與他們所需通路資源的距離是相等的。如果一個位于網絡末節的使用者需要穿越兩台交換機才能到達電子郵件伺服器,那麼位于網絡中其他位置的使用者在通路電子郵件服務時也應當跨越兩台交換機的距離。

關鍵

cisco提出了一種非常優秀的分層網絡設計方法,這種方法使得網絡設計者能夠根據不同的層級裝置将網絡組織起來。遵循這種方法所設計出來的網絡非常高效和智能,同時具備很好的可擴充性及高度的可管理性。

為了突出分層網絡的設計概念,這裡重繪了圖1-4來說明這個問題。圖1-5中出現了兩個明顯的分層結構:接入層,即與終端使用者距離最近的交換機所構成的層面;彙聚層,即用于聚合接入層交換機的層面。

需要注意的是,遵循上文所給定的分層結構,你可以非常簡單地描述不同的流量路徑。無論終端使用者的位置如何,流量路徑總是從接入層源起,流向彙聚層,甚至再到核心層。即使是兩個位于網絡不同末節的終端使用者之間的流量,也同樣存在着一緻性和可預測性,即接入層>彙聚層>核心層>彙聚層>接入層。

每一個網絡分層層面都擁有自己的明顯特點,這些特點在園區網絡的不同位置點上提供了恰當的實體和邏輯上的網絡功能。想要成功地設計一個分層結構的網絡,了解所有分層層面的概念及其功能或限制是非常重要的先決條件。

1.2.2 接入層

接入層負責把終端使用者接入到園區網絡中。接入層交換機通常為使用者提供2層的連通性(vlan)。部署在該層面的裝置,有時也被稱為建築接入交換機,這些裝置應當具備如下特點:

低開銷的交換端口;

高密度的端口設計;

可擴充的上聯線路;

高可用性;

具備彙集網絡服務的能力(資料、語言、視訊);

安全特性和服務品質(qos)。

1.2.3 彙聚層

彙聚層為園區網絡的接入層和核心層提供了互相的連通性。部署在該層面的裝置,有時候也被稱為建築彙聚交換機,這些裝置應當具備如下能力:

聚合多台接入層交換機;

為資料包提供高吞吐量的3層路由處理性能;

安全特性和基于政策的連通性控制;

qos特性;

擁有連接配接到核心層和接入層的高速鍊路,且這些鍊路具備很好的可擴充性和備援性。

彙聚層聚合(或彙集)了所有接入層裝置的上聯鍊路。除此以外,彙聚交換機還必須能夠處理來自于所有已連接配接裝置的流量集合。這些交換機應當擁有高密度設計的高速鍊路,以便支援衆多接入層交換機的聚合。

彙聚層收斂vlan和廣播域,支援路由轉發、流量過濾及安全特性。是以,位于彙聚層的交換機還必須具備對資料包執行高吞吐量路由轉發的性能。

需要注意的是,彙聚層通常是園區網絡3層邊界的開始,接入層vlan流量在這裡執行路由轉發。

1.2.4 核心層

園區網絡的核心層負責為所有的彙聚層裝置提供連通性。核心,有時也被稱為骨幹,必須盡可能高效地對流量進行交換轉發。核心層交換機必須具備以下特點:

極高的3層路由轉發吞吐量;

避免部署一些高開銷或不必要的資料包處理政策(如通路控制清單、資料包過濾);

提供備援和回彈特性,進而獲得出色的高可用性;

進階qos功能。

部署于園區網絡核心層或骨幹區域内的裝置應當專門針對高速轉發進行優化,這是因為核心層必須處理大量的資料(這些資料來自于整個園區網),是以核心層的設計理念必須總是遵循極簡化和高效性的目标。

盡管園區網絡的設計一般遵循3層的分級設計方法(接入層、彙聚層和核心層),但在某些情景下,這種分層的設計可以在一定程度上被收縮或簡化。例如,一些小型或中型園區網絡并不具備建構完整3層分級結構的規模需求。是以對于這樣的情景,你可以選擇把彙聚層與核心層合并,以便簡化網絡結構,減少費用開銷。當彙聚層與核心層互相合并,成為一個單獨的交換層面時,這種設計被稱之為收縮核心的網絡設計。

1譯者注:此處原文為traffic flow。對于中文而言,traffic和flow都可以被翻譯為流量。但是需要注意的是,它們所表述的含義卻有所不同。在網絡領域中,traffic是指資料流量,是對一系列資料包的靜态描述;flow是指一系列資料包流動的狀态,是對行為的動态描述。在非網絡領域中,traffic flow也被翻譯為交通流,是以traffic是指參與交通行為的人和車,而flow是指所有交通參與者的一種行動狀态。希望讀者能夠對照兩者的差別,并加深了解traffic flow的含義。

2譯者注:這裡的網絡分段是從實體的角度來進行描述的,即所有裝置共享相同的網絡媒體,它們位于同一個沖突域;但通常我們所謂的網絡分段,是指在邏輯上采用同一個ip子網位址的裝置的集合,它們位于同一個廣播域。