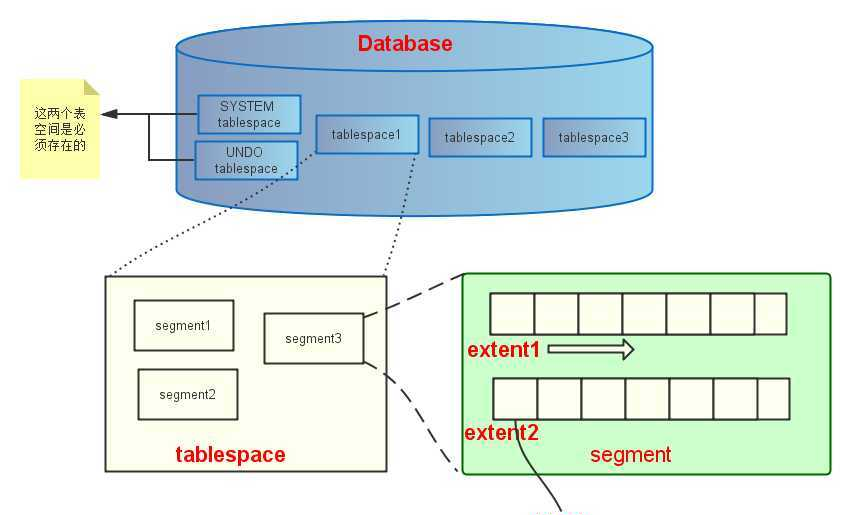

一、邏輯體系結構圖

二、邏輯結構圖組成介紹

從上表可以看出,一個資料庫是由多個表空間(tablespace)組成,一個表空間又由多個段(segment)組成,一個段又由多個區(extent)組成,一個區則由多個塊(block)組成。

一個資料庫中,undo和system表空間是必須存在的。

舉個例子:

話說張三是大壩縣的一個農民,每年秋收的稻谷都必須放到縣裡的糧倉裡統一管理。跟他一同去的還有李四、王五等以種稻谷為主的農民。

剛開始的時候縣裡糧倉給他配置設定了一塊5㎡的地方(block塊)給他存放。後來不夠用了,他又向管糧倉的上司申請了5㎡。誰知道今年大豐收,這10㎡的地方根本就不夠他用,下次又申請了5㎡。這三兩天就要了幾次地方放稻谷,上司覺得煩了,這樣下去豈不把我忙死?于是上司準許張三可以一次性申請90㎡(extent區),這樣的話張三就可以少去煩上司要地方放稻谷了。可是随着張三的地一年一年地增多,收獲的稻子也一年比一年多,90㎡也不夠他用了,于是他再向上司申請,但這次他輕松多了,隻去了一次,90㎡就到手了。。。但是很快,張三的業務發展迅速,已經不止種稻谷了,還種了蘋果!他又用同樣的方式申請了一塊90㎡的地方放蘋果,再下一年業務增加了種植鳳梨。。。就這樣一直發展,張三靠起家了,他這次真正的大豐收,縣裡的糧倉給他配置設定的地方又不夠用了,張三就直接把整個糧倉(segment段)買了下來,正好儲備所有的農作物。但第二年,張三已經發展到養殖業了,于是直接在旁邊自己建了幾個倉庫,并且給這些倉庫(包括之前的糧倉)起了個名字,張生倉庫(tablespace)。

而李四、王五也幾乎同時,也跟張三一樣發家緻富,各自也建了自己的倉庫,李生倉庫(tablespace1)、王生倉庫(tablespace2)。。。

他們幾十個發家緻富的農民的倉庫共同組成了大壩縣的糧食倉庫(database)。

三、總結

對于我們在資料庫裡建立資料庫(database),在資料庫中建立多個表空間(tablespace),在每個表空間内建表。例如我們可以配置設定多個使用者,在user1使用者下建立table1,table2,user2下建立table3,table4,user1、user2就等于不同的表空間,table1、table2是建立在表空間下的不同段(segment),而每張表的每個資料就是塊(block),一列資料可看做一個區(extent),區滿了之後不斷擴充就組成了表。