本節書摘來自異步社群《怦然心動——情感化互動設計指南(修訂版)》一書中的第1章,第1.1節,作者 【美】stephen p. anderson,更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視

怦然心動——情感化互動設計指南(修訂版)

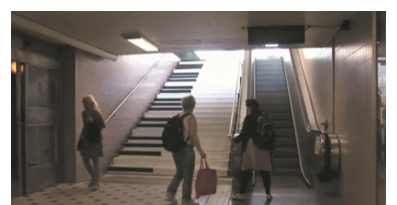

圖中場景是斯德哥爾摩(瑞典首都)的odenplan地鐵站,不過,在美國的地鐵站或倫敦地下通道也能看到相似的場景。電梯旁邊是步行梯,都能通往地面。但圖中的步行梯卻略有不同,這是一種新的嘗試,将步行梯刷成鋼琴琴鍵的樣子。這種黑白交替的效果不僅僅是為了模仿琴鍵外觀,更運用科技的魔力——在階梯上安裝傳感器并連接配接至喇叭——使行人踏在階梯上的每一步都能觸發一個琴鍵的共鳴。

我們通過視訊觀察到,兩個行人正準備去乘坐電梯,卻半路停住,試着将一隻腳踩在步行梯的第一級上。一聲低沉而響亮的琴音頓時在站内回響起來。于是兩個人就都多上了幾階,剛才的謹慎變為了雀躍。空氣中洋溢着悠揚的曲調。更多的人也開始嘗試,一開始都很好奇,但不一會兒就變得欣喜。對某些人來說,他們踏上步行梯的目的不再是為了出站——他們來來回回地踏着琴鍵,隻為創造出美妙的音樂。

這究竟是怎麼回事呢?

這是一個針對行為改變的實驗,“我們能否将步行梯變得有趣,進而使更多的人選擇它呢?”

繼續看視訊,我們發現,大多數人都臨時放棄乘坐電梯,而選擇走琴鍵步行梯。實際上,根據那一天的觀察,“和平時相比,超過66%的人都選擇了步行梯。”

這個人類行為方面的小實驗能很好地提煉出本書所要讨論的理念:如何通過有趣好玩的活動來影響人類的行為。更具體地說,我們将要學習如何将吸引異性的政策運用到人和互動裝置的互動中去。

我們關注的是人的行為,是以無論在什麼場景——現實或網絡,讓我們賦予舊的事物以新的意義,而這種變革,正在網際網路上進行着。

linkedin和資料完善

如果你2004年以前注冊過linkedin的官方網站,你應該記得他們是如何引導你完善個人資料的(如上圖)。和其他許多人一樣,原本我的個人資料相當空泛。我一開始隻填寫了基本的賬戶資訊和目前工作的公司名稱,其他什麼都沒有。沒多久我收到一封提醒我完善資料的郵件,上面說我的資料完善度隻有25%,但隻需再寫上另一項資料就能到40%。這個請求再簡單不過,是以我把上一個工作的公司名稱也添上了。然後我又收到了另一個提示“添加個人簡介将使資料完善度達到55%。”,我便照做了。依此類推,通過這一系列的提示,最後我100%地完善了我的注冊資料。我的資料注明了我過去及目前工作的公司、我的教育狀況、個人簡介、推薦信以及其他在履歷上可能出現的詳細資訊。

linkedin網站用這種方式從我、從成千上萬的使用者身上挖掘出不少的資訊。而值得注意的是,這種方式雖然特别,但實作起來一點也不困難。不需要聘請專業的資訊架構師,而且相應的視覺設計也沒有難度。它巧妙地利用使用者心理,有效地擷取資訊。隻需稍稍了解人們做事的動機,就可使更多人分享各自的資訊并使用linkedin網站所提供的服務。

對于這類例子,我喜歡提的一個問題是:“它為什麼會奏效?”是什麼潛在的心理因素使其成為一種有效的方式?在遊戲設計中,這就稱為“進步的動力”。不僅是具有積分和級别的遊戲,在其他情境比如國術中也存在同樣的情況。如學習柔道,在努力取得黑帶的過程中,你會逐漸獲得其他各種色帶。如果在訓練的第一天,教練告訴年輕的學員,“堅持吧,也許十年後你就會像我一樣成為黑帶。”要真的這樣,黑帶的目标就變得遙不可及了。通過取得不同色帶(每條色帶還有不同段位),你得到獎勵,獲得認可,逐漸成為高手。這些色帶就是通過努力可以達到的切實目标,而一旦獲得,它們就向你和其他人傳遞出資訊:看,我在不斷進步!

但這仍舊沒有回答那個問題:“它為什麼會奏效?”至少沒有以我們能借鑒到其他情境中去的方式回答。這正是本書所關注的:我們做事的動機是什麼?不管是色帶、積分、級别還是進度條,都從心理學的角度反映了一些觀點。

行為拆分 當把複雜的任務分解成較簡單的任務時,我們更容易采取行動。

适度的挑戰 有挑戰才有樂趣,特别是難度适中,不會困難到無從下手,也不會簡單到無聊透頂的的挑戰。

地位 我們常常評估,相對于他人和自己的最佳紀錄,互動是如何加強或削弱我們的地位。

成就 我們更趨于參加各種有意義的成就受到大家認可的活動。

這便是我想通過本書表達的觀點——尋找人們做事的潛在動機。思考前面的琴鍵步行梯或者完善個人資料的例子,我們可以從中提取出哪些原則呢?我們又如何将這些原則運用到實際的設計項目中去?更具體地說,我們如何運用這些原則,使人們愛上網站,愛上各種程式和服務?讓我們接下來思考關于“誘惑”的概念。

何為誘惑?

既然本書以“情感化互動設計”為題,我們最好先說明一下本書主要包括(和不包括)哪些内容。

誘惑被定義為:有意的誘使某個人進行某種行為的過程,通常其本質與性有關。

(鑒于本書的讨論範圍,最後一句話我們可以忽略)

就算如此,“誘惑”這個詞在此處也顯得意味稍重,有些古怪,特别當我們讨論如何增加電子商務網站的轉化率,或引導人們完善個人資料,或為你剛買的産品寫評價時。這些網上的互動行為真的可以令人怦然心動嗎?

“誘惑”這個詞包含了一個消極的含義“使人誤入歧途”。在這種意義上,誘惑就可能被了解為誘騙某人做一些他本來不會做的事。想一想希臘神話裡的女妖賽壬,她們利用其極具魅惑力的嗓音,引誘水手們自殺;還有十八世紀著名的風流浪子——卡薩諾瓦。

不過我們也可以以另一種方式來看待“誘惑”——将其看作吸引力的關鍵組成部分。具有誘惑力就意味着具有吸引力或很迷人。

在這種意義上,誘惑意味着“被吸引而心動”。從本質上說,當孔雀為了吸引伴侶而開屏的時候,當人們為了拉近彼此關系而眉目傳情或嬉笑打鬧的時候,誘惑便應運而生。

法庭上的律師擅長利用精心準備的辯詞來吸引陪審團的關注。優秀的演講者知道如何吸引觀衆的注意力。就連像迪士尼樂園這樣設計完美的體驗從本質上講也屬于具有吸引力的互動設計。不管問哪對父母,他們都會承認:要想讓孩子做某件事,必須先讓他們心動。我們也可以使用其他方式,比如激勵、勸導或啟發,但這些都不隐含任何吸引力。這是一種我們将在生活的方方面面運用的必要并且重要的方式(至于用得好不好,那又是另外一回事了)。

為什麼我們要創造具有吸引力的東西?

看下面的一段話,是否似曾相識:

你有了一個不錯的網站(或網絡應用程式),人們似乎也很喜歡它,可用性測試也很成功。也許你有一些尚待解決的功能需要,但并不急迫。實際上,你并沒犯什麼大錯。但是,你也許會發現存在以下問題。

高彈出率:人們通路了網站,卻不再回來。

低使用率:人們就是不使用這項服務。比如一個隻有10%的員工使用的企業應用程式,或者一個缺乏活躍使用者的新興網站。

低注冊率:衡量網站成功的标準就是注冊使用者的多少,可惜使用者偏偏不如你所願。

高度同質化:市場擁擠,而你的産品與同類産品缺乏明顯的差異。

低推薦率:使用者就是不樂于向他們的朋友推薦你的服務。

宣傳郵件沒有點選率。

我還可以再說下去,但你已經領會我的意思。如果你的應用程式能說話,它會說:“隻要人們多了解我,就會發現我是一個很棒的程式。”

幾年前,我開始在兩個迥異的項目中觀察到這些類似的問題。一個項目是為一個很大的電子零售商制作一個媒體導向軟體程式,另一個項目是開發一個新的搜尋引擎程式。在兩個項目中我們都發現,當向人們示範樣本程式的時候,他們都表現得挺感興趣。但真正進行推銷的時候,這些程式卻一敗塗地。我們有兩個很好的應用程式,頗受人們歡迎,人們也很可能會使用——隻要他們真正地了解了這些程式,但這也正是問題所在——除了可用性測試實驗室或經過好朋友介紹來的使用者,幾乎沒有人願意花5、10或15分鐘的時間來了解這些程式。正是如此,才使我開始思考去設計吸引人的互動。

把我們的産品看做性格内向的朋友,你了解他們——他們其實是世界上最好的人,或者說他們對事物有着很獨到的見解。但是,他們的社交能力卻比較匮乏。也許要讓他們發起一個話題是比較困難的,他們往往需要朋友在一旁鼎力協助。要散發出吸引力,他們可能需要進行一些簡單的建立自信的練習,或者讓一些善于挑起話題、打破僵局的朋友來幫忙。他們還應該學會聆聽并提出有趣的問題。

大多數的軟體程式和網頁就好比這類沉默的朋友,我們必然會與之打交道。他們可能很有意思,但使用者不會花時間去好好發掘。就算在企業的環境下,各個公司花費不菲的資金推廣一些新的軟體平台,最後隻會震驚地發現無人使用。試想如果那軟體是一種網絡服務,你就不會為之付出沉沒成本1,是以也沒有人能迫使你使用這軟體。同時,網上還有其他數不盡的網頁吸引你的眼球。免費試用的賬戶、無償月刊低價訂閱、每天都有新的網絡技術公司成立。太多競争,試問你怎麼可能脫穎而出?我們必須了解一點關于誘惑的知識——為什麼人們會被變身為琴鍵的步行梯和資料完善進度條吸引?我們需要學習如何“有意地吸引一個人去做出某些行為。”

ilike的故事

上面提到了一個我曾參與的項目,制作一個媒體導向軟體程式。作為設計的必經環節,我浏覽了無數的音樂及媒體網站,其中許多都是建立立的。和之前所闡述的問題一樣,大多數的網站我都是草草浏覽,沒留下什麼印象,更别提再次光顧了。而有一些網站我則建立了賬号,可惜它們沒能很好地展示自己,讓我感覺浪費了時間,我想我也不會再次登入。我甚至會告訴别人沒必要去那個網站,但也許我的理由完全錯誤。

相對地,浏覽ilike網站(以及blip.fm)的經曆卻是令人歡欣鼓舞的。讓我來特别介紹一下在ilike網站的注冊過程吧。

ilike網站注冊的前幾頁雖說不錯,但并不令人印象深刻。他們沒有索要太多資訊,并且非常清楚需要什麼樣的資訊以及原因。比如,他們要求我提供郵箱位址和密碼,原因顯而易見,但為什麼還需要郵政編碼呢?他們用了很清楚很簡短的幫助文字來解釋——隻要提供郵政編碼,不管什麼時候,如果我喜歡的樂隊到我所在的城市演出,他們都可以及時通知我。他們一再強調提供這個資訊對我有益。當然,我知道他們想拿到我的個人資料,肯定有許多商業上的原因——人口統計資料,定向的産品促銷,等等——這些我并不關心。但是他們卻将原因闡述為提供這個資料如何對我有益。以此類推,想一想社交的問題。遠至dale carnegie在20世紀30年代寫的書《how to win friends and influence people》2中,我們知道,人們對對自己感興趣的人更感興趣。沒有人願意一晚上隻是坐着聽他人聊天。同樣的道理,網上的許多互動也是如此。

在注冊的過程中,他們還提供了一些其他服務。在ilike上,我隻需分享郵箱資訊,就可以邀請更多朋友來注冊。他們還提供了ilike側邊欄、一個itunes的插件,可以自動檢測我正在聽的音樂,進而給出更好的推薦。

但以上這些隻能說很友善,還談不上特别吸引人。接下來的部分才真正引起了我的關注。

幾乎在其他每一個音樂網站(或者任何想調查你個人喜好的網站)的注冊過程中,都會有一頁要求你列出最喜歡的樂隊。我将其稱為大而空的文本框,就像這樣。

我們也就老老實實地列出幾個喜歡的樂隊(或電影、愛好,等等)

然而,ilike并沒有這樣做。相反,他們向我展示了一張包含35位音樂人的網頁,簡單地讓我“點選最喜歡的音樂人”。我選了披頭士樂隊、電台司令、酷玩樂隊,挺有趣的。當我到達頁面底部時,這裡列出了兩個選項:一是“完成注冊”;二是“選擇更多音樂家”。當然我會“選擇更多音樂家”。實際上,我繼續往下浏覽了九頁,選擇了很多喜歡的樂隊,直到再沒有“選擇更多音樂家”這個選項出現。

現在我要暫停一下,提出我的核心觀點。成功的商業活動能發掘出将商業目标和使用者目标結合到一起的方式。我們稱之為“以價值為中心的設計”。

以ilike網站的注冊過程為例,我在選擇喜愛樂隊的過程中感受到了樂趣。同時,ilike網站也得到了很多關于我音樂品味和偏好的資料。

實際上,點選樂隊和音樂家比填寫空白文本框有意思多了。看一下通過這個體驗,ilike得到了什麼:我向他們分享了35個我最喜歡的樂隊,相比其他音樂網站——我最多會填寫4、5個樂隊——這已經是最好記錄,ilike更加了解我喜歡聽什麼音樂。這個體驗設計是雙赢的。

那麼為什麼這個設計如此有效呢?

回報回應 當自己的行為改變了其後的結果,此時我們便被吸引。ilike給出了一個很小的暗示:你标記的音樂家越多越好。他們很謹慎,沒有講明什麼時候能知道結果;也許下一頁上就有結果,或者三個月後我成了活躍使用者。他們隻是提示我的行為将決定我在ilike的體驗。

好奇心 當嘗到了一點有趣的内容,人們就想知道更多。我很好奇的是:在上一頁點選喜歡的音樂家的行為會在下一頁造成什麼結果?哪種音樂流派會減少,哪種會增多?随着每一頁不同的35位音樂家的出現,提示是否會更具個性化?

模式識别 就算沒有模式存在,我們的大腦也能找到組織和簡化複雜資訊的方法。在浏覽的過程中,我總是在想頁面上的音樂家是否大概屬于同一種類型。為什麼是這35位音樂家?我标記音樂家的時候,是否遵循某種模式?

視覺意象 視覺優于其他任何感覺,是最直接的感覺方式。如果你從技術的角度看待這個頁面,不過就是羅列了35個複選框項目。但是,通過使用音樂家的照片,使用者就會有更直接更發自内心的反應。使用者也有了更多的選擇目标。

識别優于回憶 從我們曾經接觸過的事物中識别目标比純粹使用回憶記起目标更容易。比起讓我回憶我喜歡哪些樂隊,ilike采用的方式更被動、更容易。我隻需點選知道并喜愛的音樂家。更重要的是,我的手不會離開滑鼠——打字需要使用鍵盤,相比之下,點選他們所提供的選項不是更友善嗎?

總而言之,這是一個令人印象深刻的注冊過程。但是,我的首次ilike之旅還沒有結束。

ilike挑戰

大約十五分鐘以後,我登入郵箱。收件箱裡有一封确認郵件,通知我已經成功建立了我的ilike賬戶。這封郵件還提示我接下來可以進行的活動。我可以在個人資料裡添加照片——這個我還不想——裡面還有他們itunes插件的另一個連結。或者我還可以玩一玩“ilike挑戰”。我很好奇。什麼是ilike挑戰。

事實證明,ilike挑戰本身真是一個令人上瘾的遊戲。

ilike挑戰為你提供了某首歌30秒的試聽,你需要說出演唱者或創作者的名字或說出這首歌的歌名。如果回答得又快又準就會赢得分數。比如,挑戰可能要求你說出這首來自街頭霸王樂隊的歌曲的歌名,然後下面有四個選項供你選擇。如果你在一兩秒内給出答案,就能得十分;如果你花了五六秒,就得九分。答題的時間越長,得分就越少。如果你花了28秒才記起這首歌的名字,那麼你隻能得一分。如果答錯了,那就不得分。

這個遊戲本身讓人很容易上瘾,它測試你對流行歌曲的了解程度。而且,還有供你選擇的答案選項,你完全有機會猜對。

接下來要介紹的這個東西設計得尤為狡猾:在螢幕一側可以看見一個記分牌,追蹤你在挑戰中的表現。

你目前的等級;

累計的總分;

到達下一級所需的分數(記得進步的動力嗎?比如我現在隻需要48分就可以更新了,那麼我想知道“音樂實習生”的下一階段是什麼);

已經答過的問題;

答題的正确率;

平均答題時間。

這些被監測的名額很好玩。不過,真正吸引我的東西是:連勝最佳得分。連勝最佳得分就是你連續正确回答出問題所得的總分數。就算當我開始厭煩音樂猜謎遊戲時,還可以玩這個遊戲——打破自己的最佳紀錄。如果我的連勝最佳得分是47分,我就會想必須打破它。而當我真的達到了這目标,我又開始設定新目标:我可以得到60分以上嗎?100分以上呢?總之,我花了一個多小時來玩這個遊戲,然後便分享給朋友和家人。這就是一個誘人的互動。

ilike挑戰還有另外一個有趣的地方。當你在挑戰時,目前題目的下方區域還會給出與上一首歌曲相關的所有資訊。玩遊戲的時候,移動滑鼠箭頭去點選“ilike”(意為“我喜歡”)那首歌,是再簡單不過的事。想一想,如果我們汽車收音機的旁邊有一個“ilike”按鈕,當按下時就會播放我們喜歡聽的歌,那該多好啊!特别當我們不知道歌名或演唱者的時候,這就是幫助我們認出并回想起喜愛歌曲的一種簡單方式。

ilike為我們提供了另一種分享所愛音樂的方式。

讓我們再從商業的角度進行分析。

玩挑戰遊戲的時候,我很開心。但ilike那時又在做什麼呢?它們可能在幕後運作着什麼呢?它們不但可能獲得更多關于我所中意的音樂家和歌曲的資訊,如果物盡其用的話,ilike挑戰還可成為一種收集使用者音樂偏好資訊的智能系統。如果關于r&b音樂的問題我隻答對了5%,但對它們所提出的關于獨立音樂的問題我都回答得十分準确,這就能反映出我一般都在聽什麼歌。通過檢測我對不同音樂的了解程度,他們甚至能了解到我的音樂品味和偏好。這方法真的很巧妙。

它為什麼能奏效呢?如果将注意力集中到遊戲機制上來,回答這問題就很簡單了:積分、級别和倒計時器。那為什麼遊戲機制又能起作用呢?本書中我将用數章來解答這個問題。回想前面已提到的四個概念:地位、回報回應、成就和适度的挑戰。還存在感官方面的影響。我們更趨于被能引起多重感官的事物所吸引,這樣的事物更容易喚起我們的記憶。考慮到網絡環境的限制,引發多重感官比較困難,但在ilike挑戰中,你會看到音樂家的照片和不斷計數的倒計時器,聽到音樂,并做出遊戲所要求的互動。

不僅僅要可用

關于這點,我想指出:

真正使遊戲體驗如此美妙的原因并非網頁的可用性,而是心理學的應用。

通過清除令人困擾的界面幹擾因素,網頁的可用性為使用者獲得良好體驗鋪平了道路,但是真正使使用者獲得良好體驗的卻另有其因——了解使用者的動機所在。把“易于使用”和“真正想要使用”混為一談是很不恰當的。它們是完全不同的概念。兩個都很重要,但是簡單地使某個事物更易用并不能保證其獲得更高的點選率。在本例中,正是心理學知識的應用使這個體驗如此吸引人。具體點說,假如明天有公司找我把他們的時間追蹤工具設計得更有趣,我會先確定這個工具很容易使用。在一個不好用的工具上添加“好玩”的元素,隻會使它變得更複雜。在繼續看本書闡述的其他内容之前,先解決這些最基本的問題。不過,我曾見過一些案例,設計師把使用者的動機看得比工具的可用性更重要——比起摩擦力,更重視拉力。

有這樣的一個例子,讓你填一張很長的表格,其上詢問了很多無謂的資訊,但是,如果你完成了這個表格,你的名字就會出現在一個人氣網站上。了解人們的動機是一個很強大的設計工具。

可用性是用來移除阻礙我們獲得良好體驗的障礙和幹擾的——這個課題幾乎已經被研究了二十多年,并獲得了傑出的成果。我在本書中讨論的一切内容都是關于如何加強人們的動機。

基于這樣的想法,我很樂意向你們介紹一種我開發的模型,用來讨論不同的使用者對體驗的需求。

體驗決定一切

教授兼作家donald norman曾說過:“當技術滿足了基本需求,使用者體驗便開始主宰一切。”行動電話産業就是産品進化的最佳例子。現在沒有人會再把原始的摩托羅拉地區覆寫系統投入運作了。手機在當時取得成功的原因——無需使用電線的電話——現在已成為了人人的期望。人們已經越來越依賴行動電話,而行動電話的可用性越來越強,充滿了一些有用的(或沒什麼用的)功能特性。iphone手機及其模仿者的出現,進一步加強了這種狀況——不是指更多的功能特性,而是指人們體驗資訊的方式。如今我們的行動電話不再僅僅是工具——它們使用起來也如此有趣!産品的這種進化過程構成了我的“使用者體驗的需求等級模型”的基礎,在模型中,我提出了大多數技術産品和服務的體驗都要經曆六個成熟等級,從最底部到最頂部,從“嘿,這玩意兒還真管用”到“它讓我的生活充滿意義”。這個模型也是我重新分析“什麼對于體驗很重要”的不同方面以及分析這些方面的相對優先級的方法。後者可由圖示展現出來。

實用

一般來說,我們一開始想某個點子的時候,總是從功能上——從實用的角度解決問題。想想第一部摩托羅拉手機。當然,那簡直就是一塊磚頭,但它卻使你能擺脫電話線的束縛,自由自在地往某個固定地點打電話。每一個技術創新都是從功能層面開始的。

自下而上,是一個基本的産品進化模式圖。

可靠

從這一級開始,就必須考慮可靠性了。它可以指服務的可靠性(高品質的正常運作時間),也可以指資料的完整性。如果我在一個旅遊網站買票,票價資訊應當是最新的、可靠的。如果我開了一個網站,我應當確定網站資料來源可靠,随時可用。這就是可靠性。當網站——特别是擁有私人資訊的網站——失去了可靠性,那别的就什麼都不用談了。

可用和易用

簡單地使使用者做一件事是不夠的——還必須確定這件事不難做。這裡就涉及了接下來的兩個級别——可用和易用。先來辨析一下可用和易用。兩者都可讓某個産品使用起來更友善,但是就我的經驗,大多數研究“可用”的小組都專注于使用者體驗的需求等級模型。從底部到頂部是基本的産品進化過程;從頂部到底部則是你希望人們擁有的體驗從優到劣的排列。——優化一些已存在的問題——清除原有障礙。研究“易用”的小組則喜歡提問:“是否有更自然的解決問題的方式?”mapquest和google maps就是對比這兩種方式的最佳範例。mapquest具有完美的可用性。但是google maps通過可拖動的界面、真實的原理以及其他更自然的操作方式,讓使用者與地圖資料的互動更加友善。觸摸屏的互動,例如ipad所提供的,是一種更友善的互動方式,其中的各個物體的運作方式更接近真實世界。

令人心動

上一級的“易用”專注于認知層面,這一級(令人愉悅)則專注于情感和情緒。我們如何使某個事物從情感上對人具有吸引力(且令人難忘)?通過運用親切的語言和美學,加入幽默元素以及激發人的好奇心,創造流暢的體驗,平衡遊戲機制等等其他類似政策,一般就能達到這個目的。本書的一切内容都與創造更愉悅的體驗有關。

意義深遠

最進階的當然就是“意義深遠”了。需要弄清楚的是,你不可能使一個東西對某人來說意義深遠——意義是很個人、很主觀的。不過,若圍繞産品或服務的體驗來引導使用者群的信念,同時關注前面所提及的各個級别,你就可以為意義而設計。

優秀的公司知道如何編一個讓人們相信的故事。迪士尼樂園裡面不是隻有遊樂設施,蘋果公司不僅僅生産電子産品,健康食品公司(whole foods)不僅僅銷售食品。這些著名品牌都不局限于某種特殊的産品或服務。

另外,盡管各個級别都建立在彼此的基礎之上,但一個産品即使不屬于任何一級,也可以很有意義。比如,我有一部1966年的karmann ghia汽車(一款在意大利設計,在德國制造的經典車型——大衆卡曼格希亞),它已無法啟動,甚至夠不上實用的級别,但是,這部車将我與其他karmann ghia愛好者聯系起來,這對我來說充滿了意義。

這個模型的挑戰在于,如果你真的想創造一個革命性的産品,你就必須轉變你自下而上發展的想法(這隻會讓你南轅北轍),你應該自上向下地思考問題,從你想要人們擁有的體驗開始。如果以這種觀點處理問題,我們将發掘出許多新的點子,而以更好的方式改變一些停滞不前的思維就更不在話下了。

但這裡還有一個啟示:在一個成熟的市場中,如果你已擁有穩定可用的産品,将其發展到下一個級别意味着你要專注于更感性的東西,比如情感、表達和美學。這個模型在我以後的章節中将作為所有内容的背景。我們所建立的工具和産品——網頁程式、軟體、手機程式——已經達到了從意義和情感上吸引人們的地步。但是請不要忘記基本的東西!

1沉沒成本:是指由于過去的決策已經發生了的,而不能由現在或将來的任何決策改變的成本。

2此書名意為:如何交朋結友,影響他人。