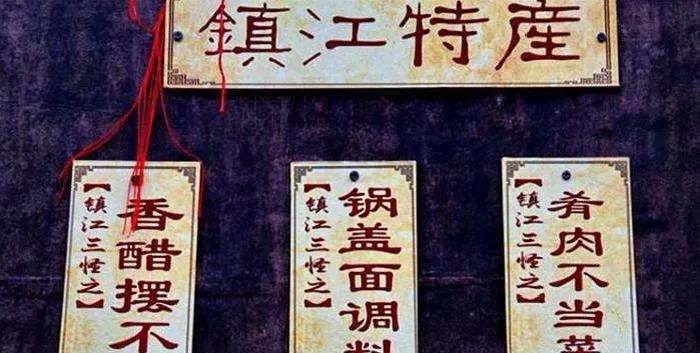

鎮江是座曆史文化名城,承載着三千多年豐厚的曆史文化底蘊,飲食文化内容豐富,特色鮮明,流傳數百年的“肴肉不當菜,香醋擺不壞,面鍋裡煮鍋蓋”,這一鎮江“三怪” 飲食民諺,已成為古城鎮江充滿神奇和魅力的“城市名片”。肴肉為何不當菜?香醋為何擺不壞?面鍋裡為何煮鍋蓋?多少年來人們一直在探究其中原委,今天我們為您一一道來。

肴肉,鎮江稱“水晶肴蹄”,是用豬之前蹄肉加入适量鹽和硝腌漬烹制而成的菜肴,大江南北許多地方都加工制做,許多人都愛食用,偏偏到了鎮江就出現“肴肉不當菜”的怪事,其實這是古城鎮江一種獨特的飲食文化現象。據《清稗類鈔·飲食類》裡記載:“鎮江人之啜茶,必佐以肴。肴以豬豚為之,先漬以鹽,使其味略鹹,色白如水晶,切之成塊,于飲茗時佐之,甚可口,不覺之有脂肪也。”所謂“啜茶”,是指鎮江人有晨起上茶館吃早茶的習慣,一壺清茶、一盤肴肉、一碟香醋,再加些許姜絲,一邊品茶,一邊醮着香醋,佐以姜絲吃肴肉,這茶、醋、姜、肴肉四香齊入口,獨特的美味,獨特的口感,美不勝收,回味無窮,享受的是一種口福,全然忘記肴肉是一道菜了。

據鎮江民間傳說,八仙之一的張果老,應王母娘娘邀請,倒騎毛驢去瑤池赴蟠桃會。路經鎮江時,聞到肴肉的香味,連忙下驢,變成一老者,來到凡間吃肴肉,竟忘了赴蟠桃會,由此可見其美味。張果老倒騎毛驢下界吃肴肉的的傳說,脍炙人口、婦孺皆知,在《中國土特産傳說》和《江蘇土特産傳說》等書中均有記載。

“肴肉不當菜” 說它是一怪,其實是一種精彩,是極具鎮江地方飲食文化的精道。鎮江肴肉用料講究,經過大小十三道工序精工細作,具有“香、鮮、酥、嫩、美”五大特色,精肉香酥,食不塞牙;肥肉去脂,食之不膩;香氣獨特,鮮味誘人;皮白肉紅,鹵凍透明,光滑晶瑩,展現了與衆不同的品質,因而赢得“水晶肴蹄” 的美稱。食用時,可以按照肴蹄的不同部位,切成不同的形狀。前蹄爪上部的兩塊肉,切成片狀,形如眼鏡,食之筋纖柔軟,鮮香味美,名曰“眼鏡肴”;前蹄爪旁的肉,切下來彎如玉帶,其肉極嫩,入口即化,清香可口,名曰“玉帶肴”;前蹄爪上的走瓜肉,肥瘦兼有,鮮美爽口,名曰“東坡肴”;那一塊連着一根細骨的淨瘦肉,口感特好,名曰“玉棒肴”。

不同部位的肴肉,有着不同的口感和不同的美味。故而作家汪曾祺先生《肉色不鄙•鎮江肴蹄》記叙:“鎮江肴蹄,鹽漬,加硝,放大盆中以巨大石塊壓之,至肥瘦肉都以闆實,取出,煮熟,晾去水氣,切厚片,裝盤。瘦肉顔色殷紅,肥肉白如羊脂玉,入口不膩。吃肴肉,要蘸鎮江醋,加嫰姜絲。”難怪鎮江民間民俗文學家、教育家兼詩人王骧先生食肴以後,認為這是一種無尚美好的享受,大為感歎,并把美味和美景相提并論,吟詩褒贊曰:“風光無限數金焦,更愛京江肉食饒,不膩微酥香味溢,嫣紅嫩凍水晶肴”。

1949年10月1日,首都北京天安門隆重舉行了開國大典。當天晚上,中央人民政府在北京飯店舉行中國第一次盛大國宴,在開國第一宴上的四隻冷菜中就有鎮江肴肉。

我國有四大名醋之說,除了鎮江香醋之外,還有山西老陳醋、四川保甯醋和福建永春老醋。四大名醋各有特色,各展其長。鎮江醋何以稱為“香醋”?它從酸醋、老醋、陳醋中脫穎而出,創新了我國醋生産門類。早在2600年前,鎮江就有釀造醋的作坊了。據民間傳說,鎮江香醋是杜康的兒子釀造出來的,那年,杜康造成酒後就領着一家老小來到鎮江,在小魚巷開了一爿前店後作小糟坊。糟坊緊靠長江邊,直對江中的“龍窩”。

相傳,龍窩水下有條小白龍,是以水質醇厚甘甜。杜康造酒就用龍窩裡的水,每天由他的兒子黑塔擔水,平時黑塔還幹些養馬之類的雜活。一天,馬跑到院裡吃酒糟,黑塔見馬吃得很香,就洗淨三隻大缸,裝了大半缸酒糟,又在每隻缸裡倒了兩擔龍窩水,把酒糟泡在水裡,以此喂馬,并不時用扁擔在缸内攪拌。半個月過去了,馬吃得又肥又壯。這天,時值盛夏,天氣悶熱,黑塔喝了酒昏昏入睡,一聲悶雷驚動了他,一位白發蒼蒼的老人站在眼前,笑眯眯地說:“黑塔,你制作的調味瓊漿,賜一點給我嘗嘗好嗎?”黑塔迷迷糊糊地說:“仙翁,我随父造酒,幹些粗活,哪裡造什麼調味瓊漿!”白發老翁指了指旁邊大缸說:“你造了二十一日,今日酉時就好吃啦!”說完不見了。黑塔醒來,将夢中之事告訴父親,杜康覺得神奇,便在酉時親口嘗了缸中“瓊漿”,果然香噴噴,酸溜溜,甜滋滋的,味美無比,頓覺神清氣爽,樂壞了杜康。可這“瓊漿”叫什麼名字呢?黑塔想了想說:“酒糟泡二十一日,到酉時成功,二十一日加酉不是醋字嗎?就叫‘醋’吧。就這樣,“杜康造酒兒造醋”的故事一直流傳至今。

鎮江香醋具有“酸而不澀,香而微甜,醇厚鮮美,色澤透明,愈存愈香” 的特點,綻放了“醋酸飄香” 的異彩。北宋著名詩人、美食家蘇轼曾十一次到鎮江,他在焦山品嘗鲥魚之餘,激情書寫了“芽姜紫醋炙銀魚(鲥魚),雪碗擎來二尺餘;尚有桃花春氣在,此中風味勝莼鲈” 的詩篇,道出了他對鎮江香醋和鲥魚的鐘愛。

鎮江香醋為什麼擺不壞?由于精選了粒大、渾圓、晶瑩潤白的優質糯米為主要原料,采用獨特嚴格的生産工藝,曆經釀酒、制醋醅、淋醋三大過程、40多道工序、60多天的精心釀制而成。鎮江香醋融“色、香、酸、醇、鮮、濃” 六大特色于一體,始終保持了夏日不黴,冬日不凍,久擺不腐,越陳越香的奇特品質。是以《中國醫藥大典》早有定說:“醋産浙江杭紹為最佳,實則以江蘇鎮江為最。”

香醋制作

鎮江香醋不僅是絕佳的調味佐料,被古人譽為“食總管”, 燒、炒、炸、熘、烤、扒、蒸、氽、拌時加入少許香醋,可解水産品腥味,促進肉質疏松和原料中的鈣、鐵、鋅的溶解,保持果蔬顔色鮮豔和維生素c不受破壞。而且拌涼菜時少許入醋,可殺菌,增加菜肴的色香味。如今,鎮江香醋怪中又出新“怪”,使醋的物質功能從調味走向藥用、保健、養生等多元化,由鎮江香醋延伸出的醋飲料、醋膠囊、醋糖、糖豆、醋消毒液等生活用品正走進千家萬戶。

鍋蓋面,是一種在面鍋裡煮着鍋蓋的面條。待面鍋裡面湯沸騰翻滾時,投入一把把面條,小小的木質鍋蓋往面條上一蓋,小鍋蓋飄浮在面湯上面,可謂是大鍋小蓋與面條同煮。這樣的做法,水氣圓,面湯不會溢出,既透氣又散熱,煮熟的面條不粘不黏,不散不亂,便于迅速準确地逐份撈入面碗。面湯上有浮沫時,清除起來友善,不會使面湯混濁,面條也易于成熟入味。待面湯再度翻滾,用涼水一激,便可取出鍋蓋,撈出面條。其後,再将葷的素的配料(或叫澆頭)放入笊籬,入面鍋氽熟,放于面條之上,随即加放各種調料,一碗色香誘人、味美可口的鍋蓋面便做好了。

這種面條不硬不爛,滑潤爽口,特别有筋道。如若湯面上配以鳝魚絲或刀魚羹、香幹絲作澆頭,更是香味撲鼻,令人垂涎欲滴。還有一種“幹拌”的鍋蓋面,其做法奇特。清末,鎮江文人周伯義在他撰寫的《揚州夢》一書中說:“吾人惜費,早坐教場茶館,數十餞使堂倌買上好醬醋麻油至面下‘幹拌’,稱言愛潔。”所謂“幹拌”,就是下法特殊:先把面條在面鍋裡煮熟,再用面竹杓将面條挑到清水裡過湯,用竹杓使勁甩幹,倒入碗中拌以麻油、醬油、蝦米、蒜頭等佐料,吃在嘴裡是性韌、爽口、味鮮。這種面,夏日頗為流行,既可單食,也可吃粥時搭食,兼作小菜。有關鍋蓋面的起源,還有個故事。

相傳清朝乾隆年間,鎮江城裡開了一爿夥面店,店主叫張嫂子,名氣頂大。有一年,乾隆爺下江南到了鎮江,微服私訪,隻帶了一名随從太監,來到了張嫂子夥面店,也算慕名而來。

二人一落座,随從就傳下話,點了鎮江夥面嘗嘗。不知是因為乾隆爺來得早,還是張嫂子營業遲,這邊面鍋裡的水還未燒開,那邊丈夫的面條也未擀好。随從見遲遲不上面條,就進來催促。張嫂子趕快催丈夫用刀切面,自己又給竈裡添了一把柴。很快,面鍋裡的水開了,丈夫的面條也切好了,正抓起一把面條往鍋裡放。正趕上随從又進來催,張嫂子邊回話邊急忙蓋鍋蓋。忙亂中,竟把竈上湯罐的小蓋子放進面鍋。小鍋蓋飄浮在面湯上,沒等張嫂子放好調料,面鍋裡水又沸騰了,快溢出鍋外。張嫂子一見,趕忙舀了兩勺湯罐裡的涼水一澆,面鍋裡平靜下來。水再一開,張嫂子就小竹笊籬和長筷子将面條撈進碗裡,配好了澆頭。

張嫂子正想将面條端出去,那随從一手接了過去。忙碌了一陣子的張嫂子倚在門旁,想聽聽外面顧客的反應,直聽得那人連聲說:“味道不錯,味道不錯,不爛不硬,噴香爽口!”張嫂子正欲轉身去鍋邊下面,哪知身着便服的乾隆爺踱步進來,走到竈台邊看張嫂子下面。

突然,乾隆爺一聲驚叫:“呀,你怎麼将鍋蓋放在面鍋裡煮起來了!”這一叫,張嫂子才發現自己手忙腳亂,錯把小鍋蓋當成大鍋蓋了。正在這時,丈夫也過來說:“外面的顧客個個都說今天的面條味道特别好,你加了什麼好調料了?”張嫂子指着那小鍋蓋說:“恐怕就是因為面鍋裡煮鍋蓋吧!”鍋蓋面的美名從此得下,其制作方法逐漸在民間流傳開來。

從此,這家面店把大鍋蓋換成了小鍋蓋,首創了面鍋裡煮鍋蓋的“鍋蓋面”。别的面店也紛紛效仿,鍋蓋面出了名,便成為鎮江一“怪”。鎮江鍋蓋面,自古以來平民百姓愛吃,達官顯貴也愛吃,土生土長的鎮江人愛吃,外地人也慕名尋訪一飽口福。

鎮江“三怪”, 出自民間,惠及百姓。