本節書摘來自華章出版社《無線網絡:了解和應對網際網路環境下網絡互連所帶來的挑戰》一書中的第1章,第1.5節,作者:(美)傑克l.伯班克(jack l. burbank)等著,更多章節内容可以通路雲栖社群“華章計算機”公衆号檢視

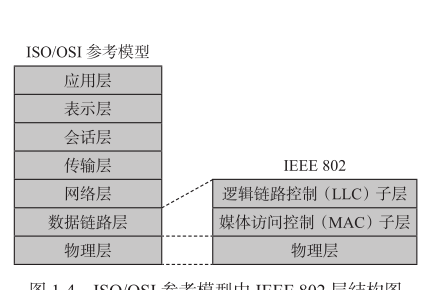

一般來說,任何通信系統都可以用開放系統互連(open standards interconnect,osi)的七層通信模型來描述。1984年,osi模型首次作為iso 7498标準釋出,它是兩個端點之間的通信架構,具體描述如圖1-4所示。讀者可以從參考文獻[307]中了解更多資訊。

osi模型采用了七層結構,它的每一層都為其相鄰的更高一層提供服務,并從其較低的相鄰一層請求服務。七層結構總結如下:

應用層:由端點間通信(例如,即時通信、web浏覽)應用構成。

表示層:負責資料格式化和表示。執行功能包括文法協商和資料壓縮。

會話層:負責建立和維護實體之間的會話狀态。

傳輸層:負責通過一種透明的方式處理實體之間的資料傳輸。可提供多種服務,包括可靠的或者高成本效益的資料傳輸服務。

網絡層:負責維護實體間無連接配接的和面向連接配接的傳輸。提供的服務包括路由和尋址以確定網絡中節點的資料傳輸。

資料鍊路層:負責處理糾錯和在其他功能中一個或多個實體鍊路資料的多路複用。

實體層:由用于通信的實體裝置和傳輸媒體組成。

此外,資料鍊路層通常進一步細分為兩個不同的子層:資料鍊路控制(data link control,dlc)子層和媒體通路控制(media access control,mac)子層,如圖1-5所示。

這些子層所發揮的不同功能将在以後章節再做介紹。第4~7層代表的是兩個通信實體之間的端到端通信功能;第1層和第2層代表的是在兩個通信實體之間複合路徑上的任意兩個端點之間的點對點(point-to-point,ptp)通信功能。網絡層(network layer,nwk)提供了通信終端主機(在分組交換網中,端到端路徑建立在封包到封包交換的基礎上)之間端到端的通信路徑,并且也是将端到端和ptp功能結合到一起的“膠水”。

需要指出的是七層模型還沒有形成規範,因為會話層和表示層在大多數現代體系結構中通常不是作為分開的兩層實作,而是分布在應用層和傳輸層之間或被完全忽略。如今網際網路中應用的最常見模型是tcp/ip五層模型。這個模型将七層模型壓縮為五層。tcp/ip五層模型如圖1-6所示。

在這個模型中,除了省略了表示層和會話層之外,每一層的命名方式跟七層模型類似。傳輸層實際上将資料流多路複用到運作在單一端點的不同應用中。從這個意義上來說,傳輸層通過tcp和使用者資料報協定(user datagram protocol,udp),提供了維持類會話流的能力。tcp提供了一個面向連接配接的、可靠的、基于應答的方法來收發資料,是以能将資料按正确順序無錯地傳遞給應用層。udp提供了一個無連接配接的、不可靠的方法來以盡力服務(best effort)的方式收發資料。從這個角度講,udp并不保證資料報接收的正确順序和無錯性。常見的網絡層協定(ip)在整個網際網路中無處不在,這也是網際網路中每個端點都可以交換資料的原因。在ip中,資料流被分成許多ip資料報或資料包。

協定棧的每一層在整個通信過程中都扮演着複雜的角色。而且,每一層都有其特有的技術問題和挑戰,這些問題和挑戰要麼隻與某一層相關,要麼在無線網絡問題空間中被放大。許多這類技術問題在表1-1中進行了總結。

協定棧中的每層協定都同等重要,并一起形成一個重要的技術挑戰。一個有效的無線網絡解決方案必須解決協定棧所有層的問題;在特定層中的單一機制可能解決特定的技術問題,但并不适用于一般無線網絡的問題空間。

不同的技術組織關注協定棧的不同部分。ieee 802的研究範圍包括iso/osi參考模型的最下兩層。雖然ieee标準名稱(例如,ieee 802.11)和相應的商業名稱(例如,wi-fi)經常作為同義詞來使用,但應該指出的是,ieee标準隻包括phy和mac,而商業名稱所指的是整個協定棧,包括那些更高的層。其他組織,如包括第三代合作夥伴計劃(3rd generation partnership project,3gpp)的蜂窩标準化組織,通常定義通信過程的所有方面。被ieee 802 lan/man标準委員會(lan/man standards committee,lmsc)、其他标準化組織以及決定商業名稱的行業聯盟采用的标準化過程,将在第2章中做更詳細的介紹。

層定義

每層标準由兩部分組成:服務定義和協定規範。服務定義描述了每層執行的功能和其提供給協定棧高層的服務。協定規範描述了層内和同等實體之間使用的過程,以執行由服務定義描述的功能。

協定是一套公認的規則,通過它實作兩個實體間的資訊傳輸。協定的一個例子就是人類語言。在資料通信中,協定一般對資料的格式、資料的處理方式、資料如何被關注(即,資料的意義)進行定義。協定包括3個組成部分:

(a)服務資料單元(service data unit,sdu)由協定棧上層産生的使用者資料和控制資訊組成,這些控制資訊由協定棧的特定層進行傳輸。

(b)協定控制資訊(protocol control information,pci)是同等實體間的交換資訊,用于執行特定任務或解決格式問題。協定棧的每一層都會附加這類資訊,這樣每層都可以提供其所定義的服務并成功完成其所需的功能。

(c)協定資料單元(protocol data unit,pdu)是sdu和pci的結合。也稱為封裝sdu,它是傳遞到下一層的資訊。

注意,這些定義是與層相關的。例如,一層的pdu是下一層的sdu。另外,每個單元的大小通常是有限制的,也就是說包含在單一sdu 和pdu中的資訊不是無限的。因為資料用二進制(位)進行傳輸,每個單元的位數通常是有限的。為了表示單一的完整傳輸,将多個單元進行複合傳輸(例如,檔案的傳輸可能由許多這樣的單元組成)。

層與層之間通過傳遞這些pdu和sdu進行互動,如圖1-2所示。第n+1層生成pdu資訊,并将其傳遞到第n層進行服務。第n層添加合适的pci,生成一個新的pdu并将其向下傳遞到第n-1層。第n-1層接收sdu資訊并将pci資訊附加在上面,由此生成一個不同的pdu。重複此過程直到到達協定棧的底層,資料跨越傳輸媒體進行傳輸。層與層之間通過其标準化接口服務接入點(service access point,sap)進行通信。層與層之間的互動過程如圖1-7[4]所示。

圖1-7 osi通信參考模型中的層互動,摘自參考文獻[4]