明清兩代是幕友(俗稱師爺)群體的活躍期,上至總督、巡撫,下至州縣主官,幾乎沒有不聘請師爺的。師爺隊伍中最負盛名者,乃是婦孺皆知的紹興師爺。其中最具代表性的一流人物,是乾隆、嘉慶時期的浙江紹興府蕭山縣人——汪輝祖。

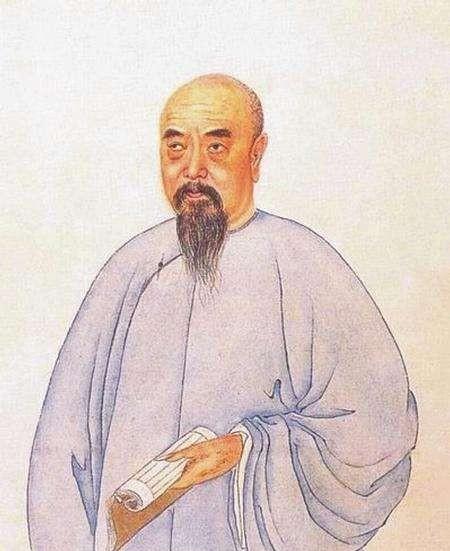

汪輝祖,字煥曾,号龍莊,是清朝最具影響力與傳奇色彩的一代名幕。後人之是以把他視為官場楷模主要有三個原因:其一,汪輝祖一生輔佐了不少官員,始終正直清廉,擅長決斷疑難案件,無論是為人品德還是業務能力,在同行中都是出類拔萃的。其二,他在從政期間寫下諸多經典的官箴著作,晚清時期的幕友幾乎人手一冊汪龍莊先生所寫的《佐治藥言》與《學治臆說》。其三,他先從幕,再做官,最後辭官歸鄉成了治學名儒,其人生曆程符合儒家“立德、立功、立言”的三不朽标準,堪稱官吏與師爺的榜樣。

汪輝祖學識廣博,幫助曆屆幕主處置了不少疑難問題。乾隆時沿海各省流行一種叫“寬永通寶”的銅錢。這種銅錢并非清朝官方鑄錢,于是乾隆皇帝下令嚴查此錢源頭。誰知滿朝文武竟然沒人知道此錢來曆。

當時汪輝祖正在蘇松常鎮太糧儲道台衙門做師爺。他得知此事後,代替江蘇巡撫莊有恭草拟了一份奏疏,指出“寬永通寶”是東南商民與日本交易時流入的日本銅錢。這件事讓汪輝祖一時聲名鵲起。在從幕期間,汪輝祖主要擔任刑名師爺。他執法廉平,愛民省事,頗有美譽。

在處置獄訟時,汪輝祖非常注意調查案件真相,審理案件從來都是運用技巧取勝,堅持不對嫌犯動刑。儒家“引經決獄”的法律思想,被汪輝祖發揚光大。他在審判時往往設法為無辜之人脫罪,甚至對情有可原的重犯也慎用死刑。據其著作《佐治藥言》載,汪輝祖做刑名師爺二十六年,隻判了六個人死刑。清朝吏治在乾隆後期走向腐敗。汪輝祖親曆了乾隆前期政治清明的年代,對吏治腐化深惡痛絕。

他一邊佐幕,一邊參與科舉,一邊總結幕學,試圖改變官場的不良風氣。最難能可貴的是,汪輝祖無論是從幕還是自己做官,都堅持公正廉明的處事原則。以他對大清律例的熟悉程度,若像其他師爺、胥吏那樣徇私舞弊,必定會做得滴水不漏。然而,刑名師爺汪輝祖卻勇當業界良心,為了司法公正,不惜得罪同僚甚至幕主。有一回,汪輝祖發現案情疑點,重新查證,找出了真相。然而他草拟的判詞卻被幕主屢屢否決,因為幕主擔心翻案會影響自己的政績考核。但汪輝祖據理力争,甯肯辭去刑名師爺的職務,也要堅持翻案,最終迫使幕主不得不接受翻案意見。

由于這件事,時人送了他一個外号叫“汪七駁”。汪輝祖交遊謹慎,從不參與宴席應酬。他作風節儉,常用舊紙辦公,油燈隻留一條燈芯,冬天也不讓人生爐火。但他非常注意維護百姓的利益。經過不懈努力,汪輝祖終于通過科舉考試,完成了從幕友到官員的轉變。這在師爺行當中,并不是一件容易的事。大部分師爺一輩子都隻是别人的幕僚。

不巧的是,汪輝祖做官之時的朝政遠不如他初入幕業時那般清明,但汪輝祖沒有被大環境腐蝕,依然潔身自好,勤政愛民。擔任甯遠知縣時,汪輝祖發現甯遠縣賣的是淮鹽。淮鹽不但常常缺貨,價格也比廣東的粵鹽高出八倍。當地群眾迫于生計,不得不偷買廣東的私鹽。朝廷派兵稽查時,汪輝祖冒着被問罪的風險,一面為民請命,一面下令取消零鹽之禁。所幸,總督畢沅贊賞其義舉,才挺過這一關。

清朝學者洪亮吉稱贊道:“計君一生,在家為孝子,入幕為名流,服官為循吏,歸裡後複為醇儒”,他的評價代表了當時社會各界對汪輝祖的看法。古人最推崇“智圓行方”的處世之道。汪輝祖耿直做人,敢于據理力争,是典型的品行端方之人。入幕入仕期間,他事上馭下講究方式方法,注意情理法的結合,圓通智術堪稱一絕。與此同時,汪輝祖還為後世留下了寶貴的思想财富。後世之人若能以龍莊先生為楷模,借鑒其為人做事的智慧,善莫大焉。

【不知你對于汪輝祖成為後世楷模有何看法,請在下方評論區留言】