雷峰塔,原名皇妃塔,又名西關磚塔,古人更多地稱之為“黃妃塔”。它是由吳越國王錢俶為祈求國泰民安而于北宋太平興國二年(977年)在西湖南岸夕照山上建築的佛塔。

這位吳越國王錢俶非常喜歡佛學,閱讀了大量的佛學書籍,達到手不離佛書的狀态。他還曾邀請得道高僧道潛入王府,為其受菩薩戒。如此虔誠的佛教徒,自然是希望造一座塔。經高人指點,就在西湖南岸建一座十三層的高塔。後來在建的過程中算錢不夠了,那就改成七層吧。但是到最後落成的時候,卻隻有五層。

富庶的江南據造一座塔的錢都不夠,錢哪裡去了呢?錢自然是送給了趙匡胤,不停地上供方能保一方平安。隻可惜,塔剛剛造好,吳越國這個偏安東南一隅的小朝廷亡國了,錢俶當了吳越國的末代國王。

錢俶興建了雷峰塔

同樣是末代君王,錢老闆就比南唐後主李老闆要仁慈很多,據記載,境内大旱那年,有些父母用賣孩子來維持生計(同時也希望孩子到别人家有口吃的),錢老闆知道後用朝廷的錢把孩子贖回來還給父母,并開倉放糧,緩解災情。據說歸降後的錢俶和李煜的命運是一樣的,都是被賜一杯毒酒,了卻一生。

值得一提的是他的爺爺曾經寫過一首詩,裡面有一句特别有名:陌上花開,可緩緩歸矣。

如果你們和我年齡相仿,你一定記得上學的時候學過一篇魯迅的文章,叫《論雷峰塔的倒掉》,我讀到這篇課文的時候就在想,雷峰塔下面沒找到寶貝嗎。1924年的9月25日,農曆八月廿七,幾百年的雷峰塔倒了。

杭州人的心裡,這個塔很重要。塔倒了,不是什麼好兆頭。這裡面可是住着白蛇娘娘的,塔倒了,娘娘就沒地方住了,要出來的。那還得了。

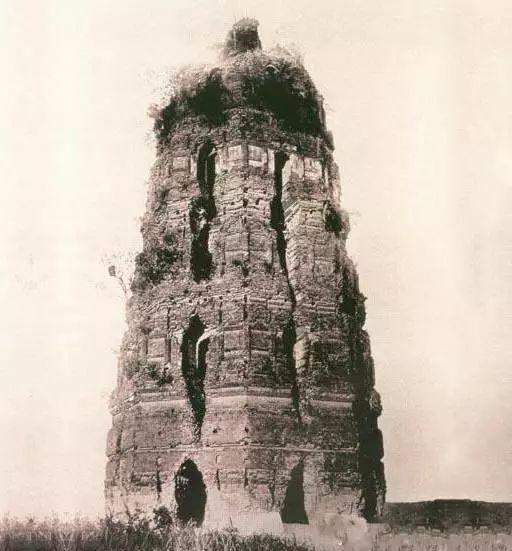

杭州有俗語:“塔倒湖幹,白蛇出世。”雷峰塔雖然七歪八斜的,但總歸還是沒有倒。杭州人覺得它會永遠這麼立着,替老百姓鎮住那些不願看到的。雷峰塔命運多舛,宋代時亦有多次修繕,至明代嘉靖年間,無恥的倭寇一把火,把雷鋒塔燒得隻剩下磚石結構的塔芯。江南并不差錢,之後的幾百年,卻再也沒有修繕過,秃頂大毛筍一般的雷峰塔就這麼倔強的立在夕照山上。

很快,老百姓開始往雷峰塔方向湧去。有人發現磚中有孔,孔裡藏有經卷。一傳十、十傳百就傳開了。杭州話裡,“經”、“金”不分,便以為雷峰塔下藏有金子,塔倒掉了,漫山遍野便都是金子,于是敲磚尋金者接踵而至,尚存的塔基不多時就被翻亂了。

滿世界找金子的人,卻隻找到了發黴的經卷。有的手指一抿就成塵屑,。淨慈寺的僧人及附近的道士,見塔經滿山散棄,拾的多是無見識之人,認為是大罪過,于是也加入撿拾隊伍,将撿來的多卷經書焚化。

圖為吳越國王錢弘俶施印的《一切如來心秘密全身舍利寶箧印陀羅尼經》經卷,經卷用川棉紙或竹紙精印,是極其珍貴的五代十國文物。

滿山的人中,總有識貨之人。有人識得這是建塔時放進去的五代、宋初木版印刷物真迹,明代時,宋代的刻本已經奉若至寶,何況唐末五代之物。若論價值,黃金在此經卷面前,幾如塵土。消息一經報紙宣傳,情況更是不得了,擁聚而來的人更多了,争相搜取。想找一卷完整的經卷幾乎不可能,連殘壞的也不可多得。

慶幸的是他們沒有發現傳說中的地宮,直到七十七年後 ,2001年2月15日,雷峰塔遺址發掘考古隊宣布發現雷峰塔地宮。

2001年3月11日上午9點,雷峰塔地宮考古發掘工作正式開始。雷峰塔的井穴式地宮很小,位于塔心正中部下方2.6米處,地宮口用一正方形石闆覆寫,并以巨石鎮壓,搞得好像真有什麼通靈之物在裡面呢(傳說還是有力量的。),尤其是用吊機将巨石運起的時候,鋼制的絞索居然斷了,吓得在場的考古隊員和記者一額汗。

好不容易把1500斤重的大石頭挪開,石蓋闆提取到大量的開元通寶錢币。石闆移開,露出地宮口的時候,空氣都快凝固了。

最先出土的是一面精美的銅鏡,銅鏡正面磨光,背面有銘文和花紋。正中一“官”字,銘文寫有“都省銅坊”字樣和“匠人倪成”字樣。典型的官制。而紙張早已經化為烏有。整個地宮發掘共曆時十八個小時,直到次日淩晨3時才結束。大鐵函被運到浙江博物館庫房裡進行清理。開啟鐵函後,讓我們看看最後一任吳越國王在裡面放了些什麼?

銀鎏金阿育王塔

分别在雷峰塔地宮和天宮中各發現一座,出土時,地宮的阿育王塔完好如同新造,天宮的阿育王塔因雷峰塔倒塌時受擠壓,已嚴重變形,塔裡的“舍利金瓶”也被壓扁,所幸基本部件沒有缺失,後精心修複得以複原。

考古專家經多方考證,确認天宮、地宮兩座銀阿育王塔的形制、裝飾題材、質地均相同,通高36厘米,由基座、塔身、山花蕉葉、塔刹四部分組成。塔身方形,四面刻有佛祖生前行善的故事畫面,四角各有1隻金翅鳥;塔身四角的山花蕉葉,正面镂刻反映佛祖一生事迹的故事畫面。工藝極其精湛,不愧是王室之物。

兩座塔的不同在于,地宮出土的阿育王塔内有金制容器,即“金棺”,存放當年錢俶供奉的“佛螺髻發”舍利;天宮的阿育王塔内懸挂4厘米高的葫蘆狀金瓶,内含舍利。

鎏金銅釋迦牟尼說法像

通高68厘米。佛像高肉髻,螺發,眉目修長,雙耳垂肩,頸部飾三道蠶紋。身穿雙領下垂袈裟,下擺披覆蓮座,内着僧祇支,帛帶于胸前打結。左手撫膝,右手施說法印,結跏趺坐于蓮花台上。蓮座下有盤龍柱及雙層須彌座、方床。盤龍繞柱而上,托舉蓮花座,柱嵌插在須彌座上。須彌座每層側面各開兩個火焰式壸門。方床正面、側面亦開壸門。镂空火焰紋大背光,背光為圓輪狀。

此尊,妙相莊嚴,極有盛唐風格,龍柱充滿張力和威儀,造型為海内孤例,晚唐皇家佛造像之精品,國家一級文物。

玉善财童子立像

高8.6厘米,豎插于“九山八海”題材的方形底座上。以青白玉雕琢而成,整體為片狀圓雕,局部為镂空透雕,細部為陰線勾勒。童子大鼻小嘴,環耳,身着廣袖寬衣,手腕刻劃纏臂金,腰間系帶,雙手托于腰間,站立在飄浮的如意雲頭之上,形态生動自然,為國家一級文物。

“千秋萬歲”鎏金銀盒

高13.7、口徑20.7、重823克。由盒蓋與盒身扣合而成,器表通體鎏金,兩側外壁銜環,蓋面以一對銜草飛翔的鳳凰為主體,周邊錾刻細密的纏枝牡丹花,四面等距分布“千秋萬歲”四個楷字。銀盒将“百鳥之王”的鳳凰與“百花之王”的牡丹巧妙地融合在一起,四周錾刻“千秋萬歲”吉祥語,是繁榮昌盛、幸福美滿的象征。

鹦鹉紋鎏金銀腰帶

通長68厘米、重475克。一套十三件,出土時排列有序,銙的正面飾一至兩隻展翅飛翔的鹦鹉,以珍珠作地紋,背面焊接三至五個銀釘,嵌入皮革内。帶扣由可活動的扣環、扣針以及一端用銀釘固定的兩片扣身組成,扣身的反面淺刻“弟子陳承裕敬舍身上要帶入寶塔内”十五字。以腰帶敬獻佛祖,足見施舍者陳承裕的虔誠之心。

“千秋萬歲”銘鎏金銀墊

直徑25.4、厚0.05厘米、重98.5克。圓形,為镂空薄片狀,正中镂刻一枚“千秋萬歲”銘圓形方孔錢,以聯珠紋分成内外兩圈,外圈裝飾六隻展翅飛翔的鴻雁,周邊鋪陳枝蔓纏繞的忍冬紋;内圈裝飾兩對顧盼傳情的鴛鴦,四周镂刻池蓮。圖案布局井然有序,顯現出一派鳥語花香、祥和溫馨的氛圍。

玉質“開元通寶”錢

玉觀音菩薩坐像

“饒益神寶”銅錢

雷峰塔遺址地宮出土,直徑1.8厘米。日本清和天皇貞觀元年(859)始鑄.這是雷峰塔地宮出土個體最小的,是難得一見的外國錢币。史書記載,吳越國王數次派使者到達日本,兩國間多有交流,這枚小小的銅錢正是吳越國和日本兩國頻繁交流的實物例證。

除此之外雷峰塔的地宮和鐵函内還出土了大量其它珍貴文物。

2002年10月25日,新雷峰塔落成。

2002年11月1日,在原址上重新修建的雷峰塔正式對外開放。宣傳詞裡說:“一件曆史的遺憾,一段七十八年的斷層,一個西湖十景的殘缺,終于在這一天宣告結束。”