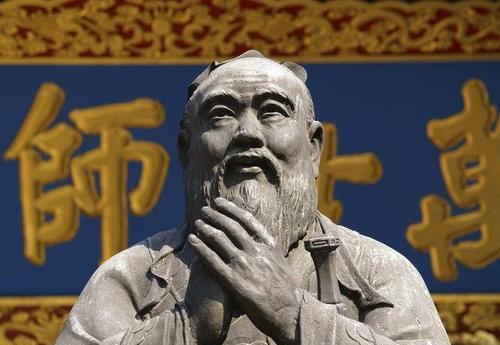

元代以後的語境下,聖人通常特指孔子。其實在曆史上,聖人是一個很寬泛的概念,也是一個很受尊崇的概念,是以後來成為君主時代對帝王的尊稱,得道的修道者們也被冠以聖人的稱号。但不管是稱呼誰的,似乎都是些品德最高尚、智慧最超越的人。

在傳統(儒家)文化中,“聖人”指知行完備的至善之人,是專門指向完美品格者的,他們是有限世界中的無限存在。

從古人造字的本義來看,“聖”字,“耳”表聞道,通達天地之正理;“口”表弘道,教化大衆;“王”表身份尊崇,統率群倫,德行得以施行普惠。

《論語•八佾》借衛國的儀封人之口說:“天下之無道也久矣,天将以夫子為木铎”,說的就是孔子周遊列國,屢遭困厄,矢志弘道,教化群眾的故事。

孔子所弘之道是周禮,他說“克己複禮為仁”,他的最高政治理想就是通過實施仁政,以恢複西周時期 的禮法制度。

然而,周禮之道,在道家的思想體系中,卻處于末節地位,老子說:

“失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮。夫禮者忠信之薄也,而亂之首也”。

老子主張道治,如果不能道治,便會“以德治國”,德治就意味着“上賢”之治,老子是反對“上賢”的,因為那是導緻天下紛争的源頭;但如果德治也行不通,那就隻好降而求其次,而·推行“仁政”,但仁政的實施實際上是給天下人制造了一個“明君”的希冀;如果仁政還不行,那就隻好依賴于“道義”來彌補,道德和正義是權力價值的展現,這也不符合大道無為的特性,這也是道家所反對的。

當道義完全喪失,全憑禮教來維系社會秩序時,禮教會訴諸暴力,強迫就範。于是社會沖突便會趨于尖銳化。

是以,在道家的思想體系中,道為“根本”,“禮”為“末梢”,權力者“為道”,必須崇本息末,無為而治,而不能本末倒置,以禮代道。

對此思想,儒學集大成者朱熹不僅不反對,反而很贊成。《朱子語類》有一段朱熹跟弟子讨論《老子》的對話中說:

郭德元問:"老子雲:'夫禮,忠信之薄而亂之首。'孔子又卻問禮於他,不知何故?"曰:"他曉得禮之曲折,隻是他說這是個無緊要底物事,不将為事。某初間疑有兩個老聃,橫渠亦意其如此。今看來不是如此。他曾為柱下史,故禮自是理會得,是以與孔子說得如此好。隻是他又說這個物事不用得亦可,一似聖人用禮時反若多事,是以如此說。禮運中'謀用是作,而兵由此起'等語,便自有這個意思。"

很顯然,在朱熹看來,老子就是那個寫《五千言》的作者,并且說老子跟孔子講禮講的“如此好”,隻是他認為“這個物事不用得亦可”,并且在儒家經典中為老子“禮者忠信之薄也,而亂之首也”找依據。

老子的“絕聖棄智”是勸誡君主不以聖賢自居。從老子、尹喜、文子,到列子、莊子等道家人物,都有關于“聖人”的論述,很少用作貶義詞,在《老子》一書中也出現30次之多,但是跟儒家“道德楷模”之“聖人”不同的是,老子道論體系中的聖人,是法天體道之人。

那麼,為什麼老子在第19章又提出醫治社會弊病的主張時,突然當頭棒喝:

“絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民複孝慈;絕巧棄利,盜賊無有”?

沖突嗎?不沖突。因為老子的對話主體是君主,君主對應的是“百姓”,是“民”。老子這一章要闡述的跟第二章“不上賢,不貴難得之貨,不見可欲”是遙相呼應的,講的都是同一個道理,而主體是侯王,是君主,是權力階層。

這一章的“三絕三棄”都是指為道者不以聖人自居,不玩計謀賣弄智巧,則民利百倍;摒棄“仁”、“義”等僞詐的施政手段而以天道為施治根本,群眾會回歸到天然的孝慈本性;君主遠離巧利的誘惑,讒佞小人便會絕迹。

由此可見,老子的“絕聖棄智”等,是勸誡君主不以聖賢和有功者自居,以此實作“居無為之事,行不言之教”的道治目标。

莊子的“聖人不死,大道不已”是對标榜聖賢做法的批判。莊子比老子更旗幟鮮明,更淋漓盡緻,朱熹對莊子思想和行文風格的評價是:“莊子跌蕩,不拘繩墨”,“他直是似快刀利斧劈截将去,字字有著落。”

莊子直接給“聖人”下達了“死刑判決書”:“聖人不死,大盜不已”!

在莊子那裡,以仁義道德标榜的聖人,就是社會頑疾的病原體!

莊子《外篇·胠箧》直接炮轟:

聖人已死,則大盜不起,天下平而無故矣。聖人不死,大盜不止。雖重聖人而治天下,則是重利盜跖也。

大意是說:聖人一天不雷射光,天下就永無甯日。隻要有聖人在,大盜就會層出不窮。老百姓太老實,寄希望于聖法聖教,天真地認為聖人可以天下大治。但是他們哪裡知道,越是倚重于聖人那一套,就越有利于暴君奸臣和大盜。

文中的“盜跖”是當時正統社會對“跖”貶稱,其實他姓展,名跖,是賊行業的祖師爺。很諷刺的是,盜跖雖然燒殺擄掠,辦人 肉宴,暴虐惡行為天下知,但他的親哥哥,魯國大夫展獲(柳下惠),卻被孟子奉為“四聖”之一的“和聖”,也就是那個“坐懷不亂”的主角。

莊子文中說:某日,盜跖跟手下論道。有喽羅問:聖人有道,盜亦有道乎?

盜跖回答:行行有道,沒有道就能鬧騰起來嗎?要偷要搶,先看窮富,不必調查,全憑直覺,聖也;破門而入,勇往直前,不怕犧牲,勇也;财物到手,争着斷後,掩護弟兄,義也;見機行事,适可而止,智也;分贓公平,愛字當先,仁也。此“五德”皆為聖人之教谕,大盜所必備。品德敗壞者,無道之徒也,隻可入小偷行列,豈能為大盜乎?

莊子還舉例說,齊國從前是姜太公的封國,後來田成子竊國,國名雖然沒變,但是國君卻從此改姓田,田成子竊取的何止是齊國江山,連同聖人的仁義禮樂都一鍋端了,周公、太公、管仲、孔子這些作古了的聖人,為“田氏代齊”站崗值勤,保衛盜賊的身家性命!

這就是“竊鈎者誅,竊國者侯”的典故,也是莊子斷言“聖人不死,大盜不已”的依據。

為何朱熹說“老子收斂,齊腳斂手;莊子卻将許多道理掀翻說”,毫無顧忌地“快刀利斧劈截将去”?

因為老子生活的春秋時期,諸侯之間的争搶還是要顧及到禮法,講究點政策的。而到了莊子所處的戰國時期,“仁義”完全淪為諸侯們拳頭說話,武力征服的借口,理直氣壯地篡位,明目張膽地讨伐,肆無忌憚地殺兄弑父,玩的全是智巧詐僞的“仁義”,耍的全是“以智治國”的陰謀詭計。

其實,莊子的“聖人不死,大盜不已”,跟老子的“絕聖棄智”說的是一回事,強調的都是權力階層“不以聖人自居”,不要标榜聖賢,給投機分子以可乘之機。權力者一旦本末倒置,崇“禮”而離“道”,“百姓(百官)”就會借此粉飾自己,圖謀私利。

“聖人不死,大盜不已”,并非要聖人真的雷射光,而是像老子形容的“被褐懷玉”、“挫其銳,解其紛,和其光,同其塵”那樣,“生而弗有也,為而弗恃也,長而弗宰也”,“成功而弗居也”。

是以,老莊所言“絕聖棄智”、“聖人不死,大盜不已”,都是對當權者本末倒置的矯枉過正,其話鋒直指侯王,是道家一以貫之的聖人觀,更與愚民政策無關。如果真要說“愚”,那就是老子所說的“我愚人之心也”中的”愚“,是指聖人的“我獨昏呵”、“我獨闵闵”之“愚”,是“少私寡欲,見素抱樸”之“愚”。