古北京有上千條街巷,其中,以古代名人或官職命名,但以近代名人命名,隻有三個地方,即麒麟閣路、趙登祿、張子忠路。

在這三位名人中,奕武出生的老虎英雄趙登軒,曾赤手空拳折斷土匪的脖子,第一次世界大戰的長城殺死了5000名日本人,在早期與日本的鬥争中,為國家建立了一個為人民建立的大力神。他的戰鬥生涯堪稱傳奇。

出生于山東省鹿澤市,趙登軒是山東标準的大個子,身高一米九。

隻讀了兩年私書,他十三歲就将當地拳擊手朱鳳君當老師,學過一把好國術,刀劍多面手,最擅長徒槍,空手白刃。

十六歲時,他和弟弟趙登軒等人,走了900多公裡,來到陝西省韶關,當時馮玉祥率領第16旅第1團第3營入伍。

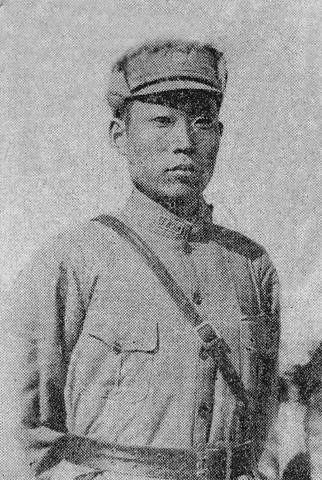

圖|趙登軒

因為是家族的起源,也是武功高超,最後他的大名鼎鼎的傳授給了馮玉祥的耳朵。

自诩的馮玉祥,曾一度公開問趙登軒和他比較了一下試摔,最終的結果是,連續三次摔倒,馮将軍場上失利。

慷慨的馮玉祥不僅不生氣,最後直接安排趙登軒做他的近身守衛。

因為上級老闆的賞識和培養,有個人後期在何軍下下設立,趙登軒後來在軍隊中,由班長、排長、連長、營長、團長、旅長一路晉升,直到三十歲,晉升為師長。

1919年春夏之交,馮玉祥的部隊在湖南省常德地區進行野戰訓練,由于山地茂密,北德山地區虎目擊事件頻發,人畜受傷事件時有發生。

有一次,趙登軒和戰友們正在野外做例行訓練,突然發現一隻老虎正要下山造妖。

在一大群人中,士兵們大喊大叫,追趕。

這時,趙登軒在混亂的人群中,冷靜地沒有用力舉槍,甚至開了幾槍,都擊中了老虎的關鍵部位。

忍受着劇痛的老虎,終于跳進了山河裡,嗚咽着要命。

從此,趙登軒打了虎英雄的名字,走開了。

1921年,陝西省土匪馮玉祥在洪門舉辦宴會,邀請當地土匪頭目郭健參加宴會。

圖|軍閥馮玉祥

這個郭健,說自己是土匪頭,居然冤枉了他。

他是陝西省浦城市國家村人,十幾歲時是普城當地俠義人物的代表。辛亥革命期間,他參加了當地的西安起義。

1915年,袁世凱稱他為皇帝。次年,他和高軍、耿直等陝西革命黨人,在白水樹上從西北衛軍旗下,擔任副總司令,電問袁,經過連科10多個縣,兵力4000多人。

1917年,郭健組織成立陝西兵團,以自己的總司令身份,全國家通電支援孫中山。

馮玉祥當時來到陝西,其實是打算以土匪的名義除掉郭健,然後征募他的靖國軍。

郭健的靖國軍,主要以陝西警察為主,因為他名氣大,大膽大方,是以很多地方武裝起來,像梁山好人一樣入伍,都加入了他的隊伍。

原來靖國軍,紀律嚴明,戰鬥力強,但由于這些地方有各種武裝力量加入,隊員們混雜在一起。一些原來土匪來自官兵,也開始厚顔無恥地将三五個滋擾欺淩的村民分開。

日複一日,原來保護國家的人民,國術,郭健大名鼎鼎,逐漸與土匪一起感染。

這鳳玉祥早早就趕走了郭健,編纂了靖國軍隊,然後以土匪的名義,趁着宴會的機會,想給黨的第一個誘餌。

今年8月13日,郭健從鳳翔站前往西安軍官講堂,接待馮玉祥的宴會。

今天清晨,馮玉祥安排一個營的部隊,在議事廳周圍伏擊,以杯子為号,伏擊郭健。

結果酒桌上,我們喝了五六杯,劃着酒,說哥哥倆都喝醉了,甚至忘了丢一杯,然後躲在近柱屏後埋伏,而因為掙紮着看到他們打酒,居然把篩子壓了下來。

這個陰謀随後當場暴露出來,人群措手不及,互相看了看。

第一次反應過來的是郭健迅速掏出手槍,正要向馮玉祥開槍,就在這幾千槍中,隻見趙登軒從座位上跳起來,像虎鷹撲向郭健,一隻手死死地掐住了郭玥的手腕,另一隻手緻命地掐住了郭健的脖子, 由于武力,郭健的脖子當場骨折。

可憐的初次英雄郭健,如此悲慘的死亡在他們每一位師傅趙登軒的手中。

圖|郭健

這一次趙登軒射中了敵人的霹靂,再次深深震撼了老闆馮玉祥。

1922年,在第一次直接戰争中,當時的排長趙登軒奉命攻擊全軍炮兵陣地,全部傳回,成功晉升為連長軍銜。

1931年,918事件爆發。1933年,大火燒到長城熱河區,趙登軒奉命率領第109旅前往壽西鳳口陣地。

這個被稱為盧龍色的西鳳口位于河北省前西縣和廣城縣的交界處。三地山邊河邊,是一片"凹陷"字形的地形,是長城的重要山口,自然也是曆史的戰場。

今年3月9日,日軍攻占山頂,我的駐軍在第29軍第37師第217旅團長的帶領下進行了反擊,打死打傷了100多名日軍,成功奪回了日軍。

由于不願失敗,日本人從3月10日到11日,在猛烈火力的掩護下,試圖反擊。最後,第217團刀隊在西風口與日軍展開了一場激烈的白刃戰。

在這場戰争中,日軍的屍體遍布戰場,我的駐軍傷亡也同樣慘重,最終西風口再次被日軍占領。

時任第109旅旅長的趙登軒,在仔細分析了敵人和我的情況後,面對敵人強弱的不利局面,決定在夜間進攻日軍。

當晚,他迅速挑選了一支500人的精銳軍隊,士兵們圍着兩翼突襲了日軍。

攻擊結束後,左翼刀隊襲擊了峰口以北的日軍步兵和騎兵營地;

月黑風高夜,人們扛着一把大刀的29軍500武士,翻山越嶺,翻牆,趁夜掩護,悄悄地分進村裡的敵營,拿起一把大刀,帶着很多民族敵人的憎恨,會在睡夢中将日軍砍樹等砍梨, 直劈,一個接一個地濺起血肉。

當時,有一個名叫陳勇的19歲士兵,這一夜,他一人就砍倒了13個鬼魂,還有旅長趙登軒,還有60多人。

這樣的夜襲,趙登軒一共發動了兩次,在夜深睡時殺死了日軍士兵,大家在脖子上戴上自制的鐵環,緊緊地保護脖子,以防在睡覺時,頭部移動。

西風口,終于有5000多名日軍陣亡,炸毀了18門火炮,取得了自918事件以來的第一次重大勝利。

戰後,趙登軒晉升為第132師師長,并被授予陸軍上将軍銜。

當時,上海作曲家麥鑫,聽着場前的報紙,無法抑制住興奮,一夜之間唱了一首意氣風發的《大刀之歌》,唱了一會兒。

就連日本的《朝日新聞》也不得不承認:

自明治天皇出軍以來,皇軍的名聲已經消失在喜鵲之口之外,遭受了60年來從未見過的侮辱。

1937年,震撼中外的盧溝大橋事件爆發,震撼了每一個誓死不渝的中國人的心。

曾經代表着和平與安甯之美的盧溝小月,在7月7日晚被隆隆的槍聲和猛烈的槍聲徹底擊垮。

以實際傳回軍隊的所謂士兵失蹤為借口,8日淩晨5點.m,日軍突然炮擊盧溝橋和宺平市。

盧溝大橋位于岡坪市以西,是北京以南中原地區的唯一通道。一旦入侵的日本軍隊占領了這座橋,北京和碩就是它口袋裡的東西,華北地區也近在咫尺。日本人的狼哨野心是顯而易見的。

當時,第29軍正在守衛萬平城。8日清晨冒着大雨,守衛着第37師219團第3營預備役10連長沈忠明的橋頭人,率先跳出戰壕,阻止日軍強行進入我們的警戒線,當場開槍打死。

8日,日軍對嬱平城發動了三次進攻,第29司令部向前線官兵下達了死亡指令:

盧溝橋,二墳墓等,應該與橋共存并死,而不是退縮。

中國衛隊第110旅旅長何其璇也發誓要"與艦橋共存"而死,并前往前線陣地指揮戰鬥。

最終,駐紮在橋前兩排的80多名中國守軍陣亡。

看到曾強攻盧溝橋、遭遇中軍頑強頑強抵抗的日軍,開始玩弄"現場談判"的圖謀,以談判的名義秘密部署部隊。

7月9日、11日和19日,日軍以三次談判為幌子,秘密集結部隊。到7月25日,已經集結了60,000名士兵。

7月25日、26日,無所畏懼的日軍蓄意制造廊坊事件和廣安門事件,要求中國守軍提前28天撤出平津地區,否則将采取軍事行動。

日本人的公開喊叫被時任第29軍總司令的宋哲元拒絕。

圖|陸軍總司令宋哲元

7月26日,大戰即将來臨,趙登軒在宋哲元的要求下,趕緊趕往南苑,在那裡他和陸軍副總司令麒麟亭共同負責北平的防禦。

7月28日淩晨,日軍集中三名聯合步兵、一名聯合炮兵,共3000多人,40多架飛機,陸空夾擊、火力,向南廷猛烈進攻。

第一次世界大戰南苑,29軍副總司令麒麟葛被日軍機槍掃中大腿,盡管血流沓,但仍帶領部隊殊死搏鬥,直到中午。

後來,他被敵人的子彈擊中頭部,最終在45歲時死于失血過多。

在日軍飛機的猛烈轟炸下,趙登軒率領部與日軍血腥戰争共戰六個小時,也傷亡慘重。

中午,宋哲元指令趙登軒率領本部到大紅門大會。

當小隊撤退到大紅門皇家河大橋時,突然被日軍伏擊的機槍擊中。趙登軒當場被槍殺數人,血淋淋,殉道,年僅39歲。

趙登軒殉難後,當時的《救國時報》這樣評價他:

戰鬥到最後一滴血,光榮地完成了保衛國家安全的人民聖召,足以成為國家軍事典範。

後來,毛主席也高度評價了趙登軒:向全中國人民樹立了崇高的偉大榜樣。

就連1939年在日本出版的《大陸戰争史》一書中評價過的趙登軒,也說自己是太陽底下的噩夢。

沒錯,他有60多名日本人,第一次世界大戰殺死了5000多名敵人,他的大刀隊,讓日本人聞到風的氣味,夜晚不安分的枕頭。

但在舊中國貧寒和虛弱的積澱下,面對兇猛強勢,好幾次自己日本人,他又回到了缺乏技巧的日子裡,最後走出了師團,沒有先死,即使英雄也流下了眼淚。

趙登軒死後,28日晚,宋哲元從北平撤軍。29日,日軍占領北平。30日,天津淪陷。

在宕平城堅守了23個晝夜的第29軍,最終如日軍所希望的那樣被迫從平津地區撤退。

至此,華北之門向日軍完全敞開,中國人民抗戰的火焰被點燃。

這場戰鬥持續了八年。

數以千萬計的中國兒童走向田野,保衛國家,血迹斑斑的沙地。

1946年,抗擊勝利後,北平市長何思遠下達《政府秘話729号》,北平市三條道路分别命名為趙登軒路、麒麟閣路、張子忠路,以紀念抗日英利。

新中國成立後,這三個地名被保留下來,并一直沿用至今。

2009年9月,趙登軒被中宣部、中組部等11個部門評選為"為新中國建設做出突出貢獻的100位英雄和榜樣"。

這是一個太多的英雄被遺忘了很長時間的時代,我希望他們能一次又一次地被提及和記住。

回顧近代中國百年大災記,是無數烈士用血肉之軀,享受太平的繁榮,每一個中國人都不能忘記的重禮!

|午後之夢大師