中國古代的蹴鞠2004年被國際足聯确認為“足球源頭”,起源于中國山東。

關于蹴鞠的起源,有兩種說法,一是相傳最早是黃帝為了訓練士兵而發明,二是文字記載可以上溯至戰國時代,目前基本認為蹴鞠起源于戰國的齊國(現今山東臨淄),本為軍訓之用,進而演變為遊戲。

最早記錄蹴鞠的古籍可以追溯到春秋戰國時期的《戰國策》。 《戰國策·齊策》記載:二千三百多年前的山東臨淄“甚富而實,其民無不吹竽、鼓瑟、擊築、彈琴、鬥雞、走犬、六博、蹋鞠者……”蹴鞠運動之是以能在齊國流行,其主要原因為,時戰國時代兼并劇烈,城市居民也要應征從軍,從事蹴鞠運動有增強體質以适應軍事需要的性質,自然得到了統治者的大力提倡。在另一部古籍《史記·蘇秦列傳》中,也同樣印證了當時齊國的“蹴鞠熱”:臨淄城有七萬戶,人民富庶殷實,其民無不以“吹竽鼓瑟,彈琴擊築,鬥雞走狗,六博蹋鞠”為樂……

漢代,由于漢高祖劉邦的推行,蹴鞠除了軍事訓練外,已經發展成為一項非常專業化的運動,并且有比較健全的比賽規則。漢朝皇室中的蹴鞠規模很大,設有專門的球場,四周還有圍牆和看台,球則是實心的。漢成帝本人亦雅好蹴踘。在當時比較正規的蹴鞠比賽分為兩隊,雙方各有十二名隊員參加,以踢進球門的球數的多少來決定勝負。西漢劉向在《别錄》中記載:“蹋鞠,兵勢也,是以練武士,知有材也”。班固《漢書·藝文志》裡有《蹴鞠二十五篇》,對蹴鞠作了詳細的介紹。蹴,即踢、蹋;鞠為球。蹴鞠即“以皮為之,實以毛,蹴蹋以為戲也。” 也就是一種用毛填充的皮球。

唐代,馬球興起,練兵習武多采用馬球,而蹴鞠則更是向着娛樂方向發展。發明了以氣球作球膽,并設球門進行比賽。大大促進了運動技術的發展和提高,當時蹴鞠的形制有很大的改變,技術也有很大的提高,更接近于現代的足球。就是把唐以前的用毛發填充的實心球改成了充氣足球。人們用八片尖皮縫成圓形球殼,并且在球殼裡放一個動物尿泡,“噓氣閉而吹之”,成為充氣的球,這使得足球的各種性能都表現出來。

蹴鞠如何玩?

漢代的蹴鞠場,東西呈長方形,兩端各有6個半月形的嵌入地下的鞠(球)室,每洞室前各站一人守護,場地中間還有若幹人,雙方争相踢球,看誰先把球踢進對方的球洞;

唐代的蹴鞠場,把下凹的鞠室改為立于地面的球門。球門有雙球門和單球門兩種,雙球門是在球場東西兩側各立球門,以進球多少定勝負,于是雙方交争競逐,馳突喧騰,對抗之激烈,俨然如現代足球。單球門即将球門立于球場的中間,球門上開一球洞,雙方隊員像打排球似的,将球踢進球洞得分多者為勝。

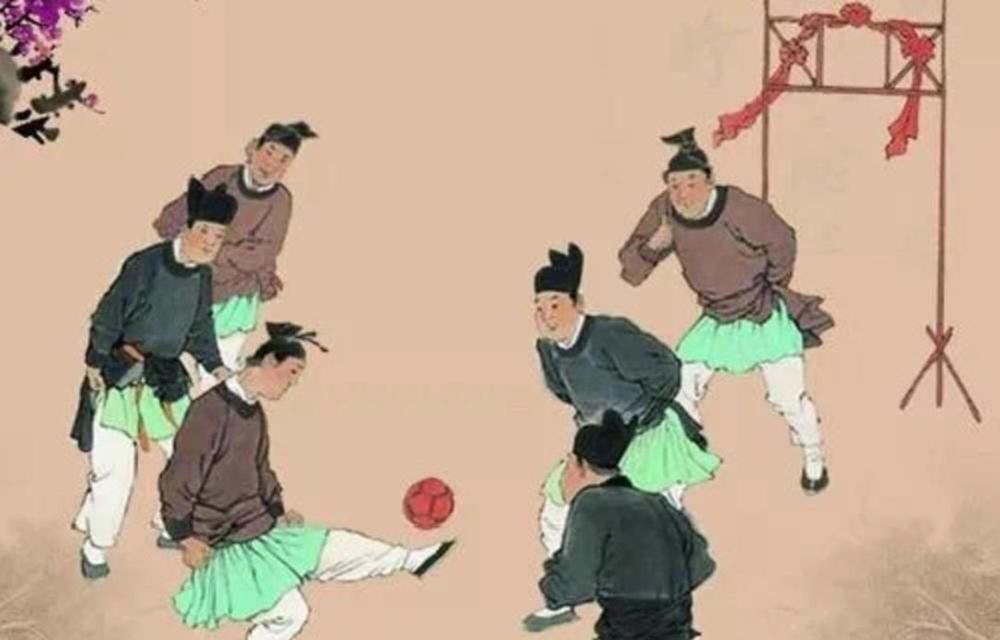

唐代蹴鞠比賽還多為雙球門,而到了重文輕武的宋朝,則僅有單球門。單球門比賽成為蹴鞠發展的一個拐點,球員身體對抗的消失,僅剩下玩弄球技的傳球、颠球,蹴鞠遂由競技變為遊藝,比的是花樣與技巧。《水浒傳》裡所描寫的太尉高俅,便是憑一腳好球藝而發迹,說明了當時人們喜愛蹴鞠的程度。

唐朝大詩人李白有古詩曰:“鬥雞金宮裡。蹴鞠瑤台邊。”宋代陸遊有詩雲:“少年騎馬入鹹陽,鹘似身輕蝶似狂;蹴鞠場邊萬人看,秋千旗下一春忙。”

忽必烈建立元朝後,蹴鞠也開始流行于蒙古人之間,尤其是門閥貴戚,習風更盛。

明代之後,蹴鞠仍流行于貴族與官吏間,其中許多貴族與官吏過度沉迷于蹴鞠,而荒廢了自己應盡的職務、不理政事;以及當時青樓的娼妓知道男人愛玩蹴球,便開始以玩蹴球的方式招攬客人,使得蹴鞠逐漸趨于下流低俗。明太祖朱元璋是以下令官吏、武士等禁止蹴鞠,“鞠圓者誅九族”,但坊間娼妓以蹴球招客的歪風仍舊存在。

清兵入關、建立清朝後,滿人以明朝為鑒,為防止貴族與官吏也是以荒廢政事而全面禁止了蹴鞠,蹴鞠就此沒落,愛好溜冰的滿族人曾将其與滑冰結合起來,出現了“冰上蹴鞠”的運動形式。

蹴鞠遂死。中國足球從此一蹶不振。