由美國青年導演凱莉·弗萊蒙·克雷格(kelly fremon craig)編劇和執導的美式青春片《成長邊緣》(the edge of seventeen,2016),為我們呈現了美國青少年的成長過程中的煩惱以及更多的是對于美式校園學生“性早熟”的隐喻。《成長邊緣》作為凱莉·弗萊蒙·克雷格的處女作,以一個小女孩逐漸成長為17歲少女的關聯視覺,為我們呈現不一樣的美式青春片。

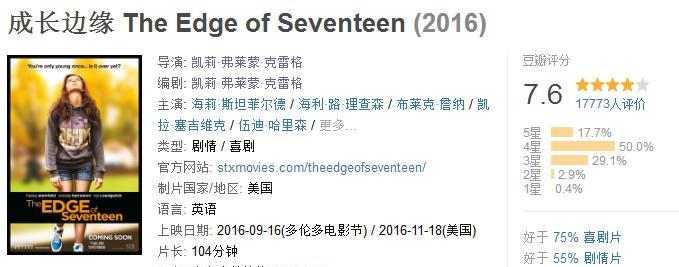

作為凱莉·弗萊蒙·克雷格導演的處女之作,《成長邊緣》榮獲多項獎項,包括第74屆金球獎 -電影類、音樂/喜劇片最佳女主角(提名),第26屆mtv電影獎-mtv電影獎年度電影(提名)和最佳表演(提名),第69屆美國導演工會獎-最佳新人導演獎(提名),第82屆紐約影評人協會獎-最佳處女作,第22屆美國評論家選擇電影獎-最佳喜劇片(提名)和喜劇片最佳女主角(提名),第15屆華盛頓影評人協會獎-最佳青少年表演(提名)。可以說,作為新人導演的處女之作,能擷取如次多的獎項,足以說明《成長邊緣》的成功和凱莉·弗萊蒙·克雷格的導演功力。

既然是美式青春片,毫無疑問,《成長邊緣》将會被用來與其他幾部美國青春片作比較——david moreton導演的《誘惑十七歲》(edge of seventeen,1998),理查德·林克萊特的《少年時代》(boyhood,2014)和《各有少年時》(everybody wants some!!,2016)——但是,它對青春有了不同的诠釋。克雷格既沒有對影片主角娜丁的成長過程如《少年時代》那樣,簡單地進行成長時間線的直叙來解釋(盡管《少年時代》是一部拍攝時長12年的經典青春片)青春的流逝,也沒有如《誘惑十七歲》那樣拍攝成“青少年同志”的煩惱,它更多着眼點在于主角娜丁成長過程中關于對親人之間、同學閨蜜之間、老師之間的情感煩惱,以及面對戀愛感情的選擇。

《成長的邊緣》以娜丁從小到大(17歲)的成長經曆,告訴了我們這樣一個故事:娜丁從小就是性格古怪孤僻不合群的姑娘,造成了她與母親和哥哥達裡安之間的隔閡與不對付。娜丁一直以為媽媽更愛哥哥忽視自己,而哥哥達裡安的完美形象更襯得憤世嫉俗少年老成的娜丁顯得更加不合時宜,唯一的朋友或者與她相處得來的竟隻有父親和閨蜜克裡斯塔。這樣的少年時代經曆使得長大後的娜丁性格更加偏激與叛逆。

在一次與閨蜜克裡斯塔在家中進行“家庭派對”(母親不在家)的自我醉酒狂歡後,娜丁這樣說:“為什麼我這麼可笑,你怎麼會喜歡我呢,你哪根弦不對,我自己都不喜歡自己,我昨天自己聽了自己的聲音,聽起來就像怎麼會有人願意聽你說話。我恨我說話時的這張臉,還有吃口香糖的時候,别讓我吃口香糖行嗎?然後我有了最糟糕的想法,我要孤獨終老了...”這是娜丁對自我的否定,這是處在青少年學生時期遇見暗戀的人(尼克)卻不敢表白自卑的消極想法,這更是娜丁對長期孤僻得不到周圍之人關注而産生的“青春煩惱”。

導演弗萊蒙沒有試圖解釋娜丁為何變成這樣的“沒有人緣”,卻着眼于娜丁的性格特點以及她與他人的對話特點具體描繪,這側面的表達使我們能夠更加深刻了解娜丁生性偏激的性格特點。也許正是她的偏激性格造成了她成長過程中的“不受人歡迎”,而周圍人(同學)對好的疏離更加重了娜丁的“自卑”感,于是就有了娜丁渴望與他人和周圍的一切融合。

娜丁在17歲的時候正是青春期“性”啟蒙階段,對于異性的好奇使之産生了第一個暗戀對象——尼克,這位在學校中僅僅露過一次面,娜丁卻自認為喜歡上了他。娜丁這種對尼克的喜歡,從她對另一個異性華裔同學歐文她産生好感可以看出,其實是建立在對異性的好奇和青春懵懂的基礎之上,是談不上“愛戀”之情的。

不過,從另一方面來說,娜丁這種同時與兩個男生“戀愛”的現象,可以解讀為她需要通過以便此來獲得别人的關注。娜丁與母親吵架然後離家出走,甚至直接放下女生的羞恥感大膽通過“臉書”私信暗戀對象尼克出來“吃禁果”,這種試圖通過“自我放棄”的叛逆,正反映了娜丁性格上的偏激以及對男女感情的誤解。還好的是,娜丁最終沒有發生點什麼,隻是讓她更清楚的看到尼克是什樣的人。

而作為娜丁的備胎華裔學生歐文的内斂與“老好人”形象,則更加引起娜丁的注意。影片最後,在歐文的“電影藝術展”後,歐文與娜丁最終走在一起,境頭顯示的是歐文介紹娜丁給身邊的朋友這一幕,或許隐喻的不正是娜丁和歐文“好”的動機嗎?——僅僅是為了通過歐文而認識更多的朋友來關注自己?這正是不成熟的“學生戀情”。