導語:十九世紀法國詩人波德萊爾的《惡之花》出版後,引起了整個歐洲的震動,在當時流行的浪漫主義和現實主義之外,"象征主義"橫空出世,極大的颠覆了人們對詩歌和"美"的認識。浪漫主義喜歡描寫鄉村自然風光,象征主義卻執着于刻畫城市中的現實生活;浪漫主義多是賞心悅目的自然美景,象征主義卻是醜陋黑暗的世界。

作為波德萊爾的繼承者,法國詩人蘭波不僅繼承了他的文學理念和創作風格,更完美實踐了其中"通感"的創作手法,讓視覺、嗅覺與觸覺不斷重疊、反複轉化,構成一個鮮活的、立體的詩中世界,拓展了象征主義生态美學的深度和廣度,為後世的現代主義文學提供了借鑒思路,在傳入我國後,更是影響了衆多近代詩人。

蘭波的一生可以說是短暫的,但他在十幾年的寫作生涯中創作了衆多精美的詩歌。他用冷峻的目光注視着這個世界,透過現實的種種不堪,他已經窺見了高于現實的靈魂世界,是以蘭波通過詩歌,表達了對這個世界的看法。在他所創造的詩中世界,他是一位"通靈者"、"盜火者",也是一位主宰者。

(一)蘭波的生平經曆

蘭波出生于1854年,他生活的年代正好是巴黎在政治上風起雲湧的階段,先後經曆了普法戰争、巴黎公社,這些社會變動也讓蘭波更清楚地看到現實社會的不穩定性,産生了探尋靈魂世界的念頭。蘭波出生在巴黎外省的平民家庭,至今沒有資料記載他受到了什麼教育,但從他的家庭背景來看,蘭波沒有能力接受高水準的教育,他的寫作能力來源于何處,至今仍是一個謎團。

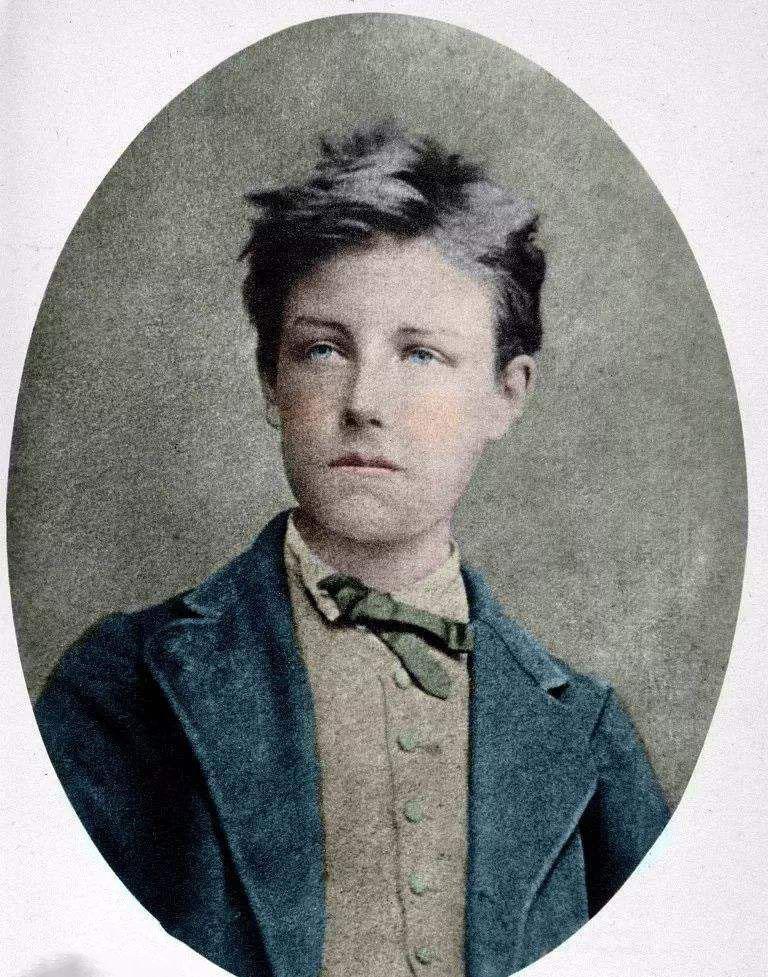

蘭波像

他在十六歲的時候來到了巴黎,正值巴黎公社鬧得沸沸揚揚之際,他也曾參加過公社的活動,并在這個過程中結識了詩人魏爾侖,兩人結成了同性情侶。從1872年開始,蘭波與魏爾侖在英國和比利時過着颠沛流離的生活,最終蘭波認為魏爾侖不符合自己對詩歌的理想要求,和魏爾侖分手。這裡還有一段頗具傳奇色彩的故事:魏爾侖在絕望中開槍将蘭波射傷,後來還因為此事在監獄裡呆了幾年。

與魏爾侖的分手給蘭波帶來了精神上的巨大沖擊,從此蘭波完全放棄了寫作生涯,開始在歐洲、亞洲、非洲各地浪遊,追求"真正的冒險者"的生活。他的詩歌創作分為4部分:詩歌;最新詩句;地獄一季;彩圖集。這四部詩集最終由魏爾侖整理出版,即《靈光》。

左一為魏爾侖,左二為蘭波

我們可以看到,蘭波的創作生涯不過幾年,但他那謎一樣的文字卻給我們留下了無盡的思考。

(二)蘭波對波德萊爾的繼承

蘭波初期的創作頗有波德萊爾的影子,在他的詩作中筆觸細膩地描繪世間最平凡景物,創造一種世間萬物和諧共生的氛圍,而詩人本身在這種自然中靜靜聆聽着萬事萬物發出的聲音,詩人不是自然的觀察者,而是其中的參與者。

他在《感覺》一詩中是這樣描述的:"夏日藍色的黃昏,我走向小徑腳踩着小草,麥穗輕輕刺着我/幻想着,我腳下感到一陣清涼/任憑晚風輕撫着頭發/我什麼也不說,什麼也不想/無垠的愛情湧進我的心房/我将遠去,去得很遠/像波希米亞人那樣/撲向自然,幸福得如同跟女人相依。"

蘭波《感覺》手稿

我與小草、麥穗、與腳下的清涼和晚風共同融合在自然的懷抱中,由此,我的心中産生了"愛情",這是對自然的愛,是對生命的愛。最終,詩人遠去了,隻留給我們一個背影,卻能引發無數的遐思,這正是詩歌的精妙之處。

(一)視覺、聽覺和嗅覺的聯合

"a是黑色,e是白色,i是紅色,u是綠色,o是藍色:元音/總有一天我會說出你們神秘的出身。"這是蘭波詩歌《元音》的開頭,他直接點明本詩要表達的内容:五個元音a、e、i、u、o對應聲音,将能表示聲音的材料與視覺上的元音聯系起來,第一次建構了感官間的聯合。接下來,又将這五大元音與黑、白、紅、綠、藍五種顔色聯系起來,這又是聽覺與視覺的聯合。

電影《全蝕狂愛》講述的就是蘭波和魏爾侖的故事

五個元音依次登場,五種顔色依次出現,呈現一種漸進式的推進,顔色是靜态的,元音卻是動态的,一靜一動,類似于中國古代山水畫中常用的手法:動中有靜、動靜結合。元音就是顔色,聲音就是色彩,聽覺材料就是視覺材料,初步建構了他的想象空間。

接着他為每個元音賦予了新的形象:a是那嗡嗡亂轉的蒼蠅和嗅得到的臭氣,e是傘形花的顫抖,i是些可以觸摸的雙唇,與那些可以聽得着的笑語,u是海水的波動。每一個元音不僅對應着視覺的體驗,同時對應着嗅覺上的感受,為元音賦予了雙重感官體驗,這種感官上的豐富體驗能産生雙倍刺激,讓詩人的感情任意馳騁。

傘形花

(二)感官的重疊以創造立體感詩歌

"o是神聖的号角刺耳怪叫/人間天上一片寂靜/是歐米伽,他眼睛裡發出的紫色的光。""神聖的号角"卻在"刺耳怪叫",這種聖潔與粗俗的結合極具沖擊力,但天上卻是"一片寂靜",這種奇怪的現象或許是因為不論天上還是人間,都已經對生活中的新鮮事物麻木了,因而感受不到這種感官上的刺激。接着,歐米伽射出的"紫色的光",與刺耳的怪叫聯合,從視覺和聽覺上對讀者的感官進行雙重刺激。

蘭波在給他的中學老師伊桑巴爾的信中這樣寫道:"我要作詩人,我努力使自己成為通靈人……那就是要通過各種器官所造成的錯亂觸及不為人知的事物。"恰當地概括了蘭波的創作主張。

蘭波曾表示詩人要成為"通靈人",要成為各個器官、各個詞語間的通靈人,就要用身體所有器官的錯位所造成的錯覺和幻覺,去描摹世間萬物的真相,隻有這種感覺上的錯位才能真正體會到超越現實世界的最高存在。如果用已知的感覺和詞語描繪已知的事物,就沒法突破現狀獲得新奇感受。

感覺錯位的藝術展

而為了找到能表達這種感覺錯位的詞語,進而通過已經存在的詞語創造出新的不為人所知的詩歌,詩人就需要用全新的獨特的感官,将各種感覺巧妙地融合在一起,以獲得具有交叉立體感的詩歌。于是便出現了"刺耳怪叫"與"紫色的光"、"臭氣沖天的垃圾"與"嗡嗡叫的蒼蠅"的并列。

(一)對波德萊爾的突破

波德萊爾的詩歌中也充滿對自然萬物的描寫:"具有一種無限物的擴充力量,仿佛琥珀、麝香、安息香和乳香,在歌唱着精神和感宮的熱狂。"這裡也提到了多種感官間的互動,但都是人體各器官間較為簡單的關系。蘭波則刻意從全方位的角度尋求事物間錯綜複雜的關系,主要以各器官的不同感受為切入點。

蘭波曾在自己的《地獄之夜》中這樣寫道:"——夠了!……人們給我講的錯誤、魔法、虛假的芳香、純潔的音樂。——我堅持真理,我看到正義:我有一種健康而既定的評斷,我準備成為盡善盡美的人……驕傲的人。"蘭波不接受社會對詩歌的既有界定,也不完全遵循象征主義開創者波德萊爾的美學觀,蘭波有自己的判斷,即通過感官的交叉重疊創造與衆不同的效果,展現事物間錯綜複雜的關系。

波德萊爾像

(二)蘭波是詩歌世界的造物主

既然想要開辟完全不同的詩歌世界,就需要尋找新奇的詩歌語言,在這一點上,蘭波稱得上是"文字的煉金術士",他反複提煉、反複選擇,最終創造出了豐富多彩、讓人應接不暇的《彩圖集》。

蘭波曾在信中說道:"他尋找自我,并為儲存自己的精華而飲盡毒藥。在難以形容的折磨中,他需要堅定的信仰與超人的力量。"這是蘭波對詩人的要求,更是他本人的真實寫照。

蘭波洞察了一切,在詞彙的世界中任意選擇、組合,進而創造出别開生面的詩歌世界,在這個世界中,他就是萬物的主宰者。所有的詞彙失去了各自原有的組合,任由蘭波重新排列,他隻選取自己心儀的詞彙,結成新的組合後,又毫不留情地抛棄自己不需要的詞。對待詞彙,蘭波是創新的,也是無情的。

蘭波就是一個"煉金術士",對詞彙精心挑選

知道了蘭波對詩人的認識,反過來看"o是神聖的号角刺耳怪叫/人間天上一片寂靜/是歐米伽,他眼睛裡發出的紫色的光。"就不難了解了。這與基督教的"末世論"思想有關,末世來臨時耶稣将會降臨,對世間的善惡進行判斷,好人得以上天堂,惡人隻能下地獄。

在蘭波的詩歌中,他自己就是"歐米伽",當末日即将來臨時,詩歌中的所有意象都摒住了呼吸,靜靜等待造物主的宣判,他們或下地獄,或上天堂。蘭波就是這詩歌世界的造物主,詩歌中的意象就是這世界的臣民,靜靜等待他的宣判。

基督教的末日審判

蘭波像一顆劃過文學界的流星,耀眼卻轉瞬即逝,但他的詩歌創作卻給法國象征主義帶來了長遠的影響,他的《醉舟》、《元音》讓那個時代的文人如癡如醉,對蘭波散文詩的模仿也成為一種時尚。

(一)文學界對蘭波的模仿熱潮

當象征主義詩人重新審視蘭波并發現他的價值的時候,他卻已經擱筆多年。當這位被魏爾倫譽為"可詛咒的詩人"突然間在文學界被人們重新認識的時候,立刻引起了文學界的強烈反響,他的詩歌被反複傳抄,贊美之詞不絕于耳。

不僅如此,更引發了大批詩人對蘭波創作風格的争相模仿。比如來自比利時的年輕詩人勒内·吉爾,他的《語言的煉金術》就是對蘭波《文字的煉金術》的模仿。蘭波的"a是黑色;e是白色;i是紅色;o是藍色;u是綠色",在勒内·吉爾的筆下變成了"a是管風琴;e是豎琴;i是小提琴;o是銅管樂器;u是長笛"。都為五大元音賦予了某種特别意象,進而建構詩人自己的理想世界。

管風琴

(二)蘭波在中國現代文學中被不斷借鑒

在中國,雖然蘭波的名字不如其他法國象征主義詩人那樣家喻戶曉,但他在中國現代文學史上也有着不可忽視的重要地位。文學大家朱光潛認為,魏爾倫等象征主義詩人提高了聲音在詩歌中的地位,有"'着色的聽覺'一種心理變态,聽到聲音,就見到顔色"。把顔色與聲音連結在一起,這種創作方法始于波德萊爾,發揚于蘭波,這一點我們前面細緻地說過了。

戴望舒在魏爾倫的影響下,寫下著名的《雨巷》後,詩歌創作發生了很大變化,在《雨巷》中,作者對那位"丁香一樣"的美麗姑娘的描寫是直白易懂的,丁香就是姑娘的化身。但随後他在《論詩零劄》中說"詩不能借重音樂,他應該去了音樂的成分"。"新的詩應該有新的情緒和表現這情緒的形式。"顯然是對這種創作方式新的思考。

戴望舒《雨巷》

戴望舒提出的"去音樂化",就是指詩歌創造不能簡單依靠聽覺或視覺,而應該超越這種感官體驗。這與蘭波創作中将不同感官糅合在一起,并将詞語打亂重新組合,産生超越語言描述的新奇體驗有着相同之處。從這一點看,蘭波的詩歌主張為中國現當代詩歌的創作提供了更多的思考空間。

結束語:蘭波不僅繼承了波德萊爾的創作風格,更将象征主義美學觀在縱深上擴充,注入了多種感官糅合在一起的新奇體驗,更将詩人的造物主身份毫無痕迹地融入詩歌之中:給五個元音作詩、各種感官間的聯合調動、詩人就是詩歌世界中的造物主……凡此種種,既展現着波德萊爾生态美學觀的影響,有無不存在蘭波本人的創新之處。

蘭波利用感覺上的錯亂打通了聲音與色彩間的壁壘,搭建了視覺、聽覺、嗅覺等多種感覺之間的橋梁,更打破了人們對美與醜的成見。這就是蘭波所創造的末日審判,所創造的輝煌,所創造的與衆不同的新詩歌。

參考文獻

《蘭波作品全集》

《戴望舒精選集》

《象征主義與中國現代詩學》