近日,中國社會科學院原"中國文化紐帶工程"甘肅省組委會《雪原天竺》電視劇籌備組組長、甘肅省民主聯盟文化工作委員會委員、甘肅華夏文化研究會常務理事長、甘肅天馬文化研究院(籌備)執行主任、甘肅著名學者型作家董宏從《曆史地理學》的角度出發, 發現甘肅天竺河西鎮的"峽谷門"和"台灣廟崖"是古代"火葬場"銅牦牛祭祀之謎。這一發現為武威以文化旅遊為橋梁,促進甘肅與"一帶一路"沿線國家交流合作提供了重要支撐點,對于深挖"西藏文化産業走廊"文化内涵、保護遺産、弘揚"民族"和"青銅"文化具有重要意義。

哈溪鎮隸屬于甘肅省武威市天竺藏族自治縣,位于天竺藏族自治縣西北部,東臨璋州區張義鎮,南與鼓浪縣古峰鄉接壤,南與雞溪秀龍鎮和安遠鎮接壤,西與青海省、孟遠縣竹谷鄉接壤,北與大紅溝鄉接壤, 茂珠鄉相鄰。行政區域面積509.8平方公裡。截至2018年底,哈溪鎮人口為21,545人。哈溪鎮是藏語"哈奇"在"哈西鎮"的音譯,意思是"父親和國王的所在地"。據說,在古代有一個都铎王朝的家族首領住在這裡,是以得名。元代時期,河西鎮由西梁政府管轄。明正三年(1438年),為古海浪保護下上千戶家庭。清朝時期,隸屬涼州市管轄。民國三十八年(1949年)8月,為永登縣天竺區第五次擔保。1950年5月,天竺自治區第四鄉。

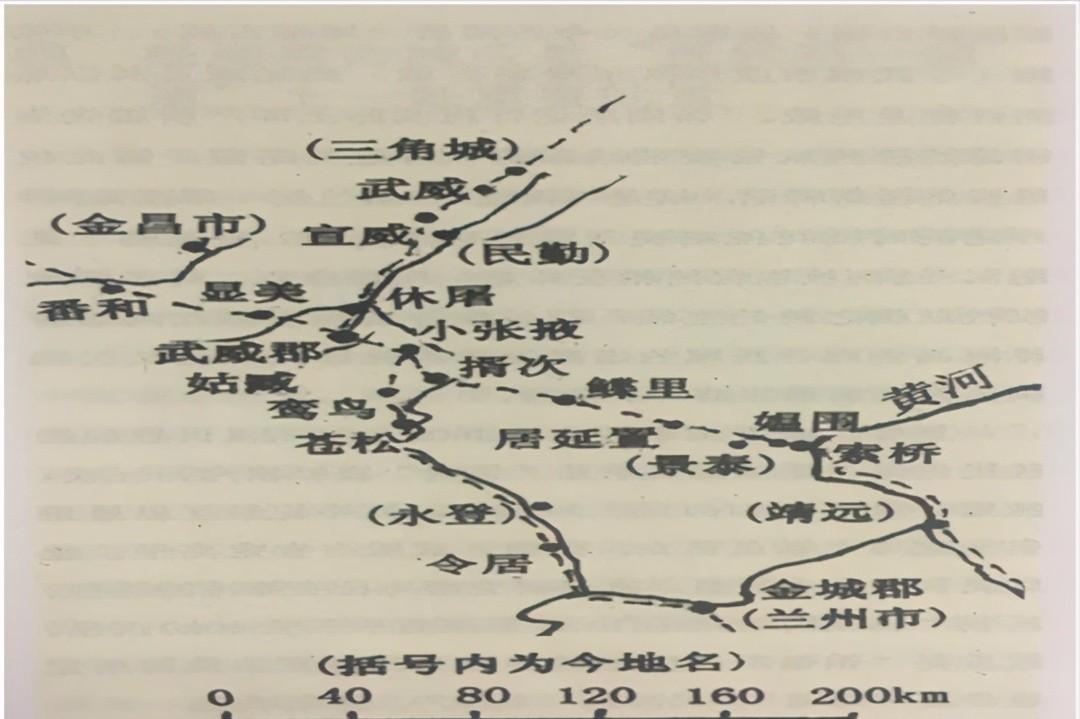

漢朝南北在河西走廊東段的示意圖

1972年6月的一天(端午節剛過後),甘肅省天竺市哈溪公社兄弟會正在組織成員們修建育種場。社群的一名成員正在挖一個洞來取土,從地面挖了50多厘米,随着吱吱聲,鏟子碰到了一個堅硬的物體。店員撿起土,看到是青銅器,就叫大家一起挖。過了很久,這頭銅牦牛又能看到太陽了。與牦牛同時出土的還有兩匹銅馬,踩在"滑輪"上,由于鏽蝕嚴重,無法儲存下來。銅牦牛因為質地粗壯而經過幾次磨難終于得救了。

因為銅牦牛沒有銘文,也沒有出土的墳墓,随之出土的兩匹銅馬,早已不見蹤影,失去了唯一的參照物。是以,考古學家在其發現地點停留了很長一段時間,并沒有發現其他相關的文物作為證據。銅牦牛文物是哪個時代?武威文物工作者認定,認為是宋代文物,不晚于明朝。據天竺縣博物館介紹,銅牦牛是在元代鑄造的,但這一說法受到了質疑。1982年,武威文物工作者也駁斥了原來的觀點,即有可能圖古渾人是被鑄在唐代,然後遭遇戰争埋葬消失,一位天竺文化工作者根據創作的《銅牦牛的傳說》,廣為流傳。

甘肅省天竺藏族自治縣出土的銅牦牛

青銅牦牛是誰鑄造的?有人認為是北方遊牧民族掠奪漢族工匠創造的,也有人說這是兩宋西夏人的好結構。其他人則認為這是蒙古人留下的痕迹。最近,有一種更新的說法,銅牦牛是紅花公主的伴娘,後來因為土古渾人遭遇戰争,被運到華瑞地區被埋葬。這些問題目前存在分歧。這些說法跨越了很長一段時間,缺乏确鑿的證據。很多論文都是基于推測。武威文化研究者認為,銅牦牛背後的曆史事件尚未定論,是以盡早為銅牦牛找到其根源,驗證真實身體,應該是天竺、武威乃至甘肅人民的責任。首先,甘肅和四川文物工作者遇到了同樣的困難,銅牦牛"出土坑"屬于"死國寶埋坑"還是"祭祀坑"?

一。銅牦牛出國祖先埋藏習俗

1951年,考古學家夏偉先生在《中國考古學雜志》第四卷上發表了《臨沂寺華山的發掘》,指出在适合魯國的古區,彜族人進行了火葬制度,廟宇山火葬制度的發現加強了寺彬文化與彜族人的關系。這開啟了考古學與民族學相結合的古文獻研究方法,也開啟了讨論古代文化民族的開端。

出土的"銅牦牛"原來是哈溪公社友軍大隊峽灣門制作隊很偏僻,村南約三四座山有山,山草綠樹,哈溪河就是從山上來的。從哈溪鎮往南隻有一條山路相連,這是一個原始味道的小村莊,西邊是山坡,東邊緊靠懸崖,懸崖下是一條小河,遠處和近山相望,望着田園風光。這是一個漢藏混合的小村莊,以"友誼"命名,是民族兄弟情誼的标志,以1958年命名。據老人說,這裡荒無人煙,到處都是白骨,沒人敢來。現在居住在幾十裡外的天台山和張義堡地區的漢族,在解放前遷入,以逃避國民黨的馬步青部。居住在那裡的藏人推測,他們的祖先可能是在蒙古國王和西藏活佛兩涼州白塔寺會談期間搬到該地區的。頭旺現在是西藏和古代傣族的一部分。戰國後,一些彜族部落,如美發、唐朝等部委,逐漸遷移到今天的西藏。他們與當地人民融合,繁殖和發展,形成了拓族。甘肅天竺縣與青海互助縣相距僅一條河,相鄰20多公裡。漢初武威縣以北是渾奴,南面與傣族有聯系,當地人害怕外來掠奪,許多人放棄了自己的農田。據推斷,在元朝之前,這是一個彜族聚居地。

天竺藏族自治縣松山鄉松山村,已經清理了數十個屈肌墓和棺材。1980年,中國曆史博物館館長翟偉超先生在《青海考古學會雜志》創刊号上發表了《古代'西魏'與'虞'與'胡'文化歸因問題的讨論》一文指出:"一國型、寺院文化、卡倪文化相結合觀察, 他們彼此之間的關系和自己獨特的特點,說明他們都是彜族文化。唐王,新店文化在蘇水地區,按照當地的期望,顯然還應該是彜族人的文物。......或許是馬家窯比較發達的半山式、馬廠型、七佳文化,是發展較早的一些彜族文化的先行者。"他的觀點很明确,甘清地區主要的史前文物都被視為彜族人的文物。

彜族人的主要埋葬方式有火葬、埋葬、水葬和岩石埋葬。火葬是最古老的傳統埋葬習俗,至今仍被彜族人使用。《墨子祭葬》第六卷:"秦西有正運河之國,其親人死了,撿柴燒,抽煙煙,叫遐想,再變成孝道。《玉子大路》第19卷:"龍的人民,它的人民,不擔心它的疲憊,也擔心它的不燃燒。青嘉慶《文志吉》有"火,撿骨頭躲起來"。《太平帝景四一部》第94卷引述《莊子》文稱:"人死了,灰燼了。《後漢書南三夷平傳記》第68卷:"冉嶼岐山有六夷七九,各有部落......死亡灼傷了他的身體。《舊唐書、黨物傳記》第198卷:黨物"死亡被燒,稱為火化"。"

彜族人火化的另一個重要原因是戰争。從商朝到清朝,曆代封建王朝到彜族人的鎮壓,彜族人的反抗也在不斷,不斷的戰争使彜族人搬走,無處可住,而彜族人是最關心的群體, 在戰争中喪生的士兵永遠不會讓它骨折。1969年,在武威樂台的漢一号墓中出土了"破将"印章。明朝軍事體制下,甘肅地區将軍官上印了一枚名為将軍的印章,于平玄将軍。明朝甘肅将軍、撣海關總、燕鎮将軍左,上柱郭光路醫生楊家牧将軍(鄭義義武官)是北宋大同軍節,世人稱"金刀令"楊葉陽家族為直系後裔,一度挂上"平玉将軍"印刷品。翟秉忠(1573-1622),明西甯(今青海)人,愛玉字。土族。十九年(1591年),父親的父親也承擔了同樣的職責。四十四年任永昌将軍,梁州副會長,也挂上了"平愚将軍"的印刷品。可以看出,從漢族到明族,彜族一直存在于甘肅,扮演着重要的角色。

在彜族人眼中,火是光的象征,具有邪惡的魔力。是以,在這些戰死者戰士的埋葬中,自然要采用火葬法,一種是安慰死者的靈魂,二是使死者的靈魂回家,三是表示彜族人對戰死者的尊重和尊重。在抗拒外來侮辱、保護民族生存基本權利的曆史背景下,彜族人民逐漸形成了"為生命而戰,最終走向不祥"的觀念。袁洪的《後漢代》叫曦偉:"這個人死得名,想着姬。"火葬被外長期殘酷的戰争賦予了神聖的光環,成為彜族人的傳統喪葬習俗。

古代少數民族分布圖

二。天珠銅牦牛出土傣火葬場

1981年,武威區博物館副館長鐘昌發在《文物》雜志第11期上發表了《甘肅省天竺縣出土的大銅牦牛》一文。甘肅天竺縣與青海互助縣相距僅一條河,相鄰20多公裡。據了解,這是縣哈西公社友軍旅窯溝生産隊員在一個坡道平地裡發現的。南邊的村子大約有三四座山,山是綠的,哈溪江是從山上來的。

坑口情況:東西向長槽,西頭靠村道,東頭與懸崖相遇。大約半人深,開挖粗糙,寬窄,陰影不一樣,更别說正規,倉促挖掘埋藏痕迹明顯。該坑于1972年6月被夷為平地,多年來一直用作生産團隊的小麥農場,後來被改造成生産團隊的育種場。該坑最初位于遠離村莊大院的地方,那裡有一座建于1990年代的房子,現在被一個大院覆寫。坑的南部後來建造了幾個庭院,這些庭院由牆壁連接配接。

土層情況:土袋、土槽均為同色黃白礫石,非人工施工。土袋的上闆結很硬,切割很費力,七高八低,随機堆積的迹象很明顯。土壤溝槽的土壤稍微柔軟一些,是人工填埋場。土袋上硬層屬于雨水滲流闆結,土槽的土層和土層為天然實施闆結,土槽内無積水和水侵蝕的痕迹。

在坑中出土的一頭銅牦牛和兩匹銅馬的大小大緻相同。出土了一根長1.18米的大牦牛青銅,其高度為0.7米,腹徑為0.3米,背部高度為0.51米,角長為0.4米,重量為75公斤。他們都是在1972年出土在河西鎮天竺藏族自治縣"峽谷門台"中出土的。試試"坑周情境":這裡是鄂波山南麓,出土的銅牦牛在東枕崖,懸崖下種莊稼。懸崖為南北,如牆,高可達四英尺。離懸崖百步之遙的是哈溪河,從南向北流淌。據老人介紹,坑崖北行約十步,再從懸崖向東折起約八九步,原來是一個大溝洞,水經常磨損,不知道它的深度,因為經常摔死牛羊被平地毀壞,現在是莊稼地。董紅認為,這裡顯然是"水葬"的自然場所。坑崖頭微南約二十級,半壁上一個洞,洞裡滿是燃燒的灰燼,在20世紀60年代和70年代取出灰燼做成的農用肥料,土洞被填埋。據董先生介紹,這顯然是一個"水葬"的地方。該洞現在位于農場院子附近。從洞口向南走了十幾步,緊挨着懸崖下的另一個坑,裡面也堆滿了燃燒的灰燼,還有空間。董紅認為,這顯然是"火葬"之後的痕迹,"峽谷門"屬于彜族"火葬站"。

在哈溪河的另一邊,有一個名叫西灘村的村子,村口有廟崖的名字,平台原來是一座廟。廟崖式台,廟宇是在1958年"大鋼"拆除磚塊時,拆除平台地基下的磚塊、牆磚和石材的類型,年代明顯不一樣。1958年及以後,在"平地"中,在寺廟懸崖平台周圍挖了成堆的人類頭骨,并将人頭骨堆疊起來。西潭村和附近的團結村等村,該地區遠近方陣地農田、山坡、溝渠不斷挖坑,無頭白骨、灰坑,一直持續到20世紀80年代,總數達數千人。

當寺廟在1958年被拆除,小寺廟建于1990年代時,出土了大量的銅錢,銅錢開始變成渣,并且有個人完整的青銅錢。該村最初以一個像萬人坑一樣糟糕的沙井命名,并于1958年更名為西海灘村。就在河對岸,七人友誼的一方幾十年來沒有挖掘出任何東西。

馬可波羅的遊記記錄了焚燒西夏黨攜帶者屍體的做法:"在焚燒之前,死者的親屬在葬禮的路上用金色錦緞緞建造了一座木屋。當他們穿過房子時,房子裡的人向身體贈送酒精,肉類和其他食物,用死者在世界上享受生活覆寫它。至于燃燒的地方,親戚和其他準備打領帶的人,馬,駱駝,硬币和屍體一起被燒毀。據雲說,死者是以在世界上有奴隸、牲畜、金錢等,如果燒死的人數。當你走路時,你會唱你所有的樂器。董宏認為,"寺崖台"上的小廟,應該是元代薩班皈依者建造的,以前屬于彜族的"火葬場"。"火化"中使用的"紙領帶人、馬、駱駝、硬币"屬于物資的"祭品",是以"祭品"解開了銅牦牛及其兩匹銅馬"埋藏祭"的"死如生"的秘密。

天竺縣毛茅山頂的瑪尼堆鄂波(I)

"寶寶"是蒙古語,意為"堆",也譯為"腦袋"、"糯包",意為木頭、石、土堆。是"石堆"、"土堆"或"木堆"的勞動。在舊時代,蒙古各地,許多石頭或沙堆,還用樹枝制作,數量大大減少。

蒙古包是由石頭制成的,通常建在山頂或山丘的頂部,大多呈圓錐形,高度和高度各不相同。袋子是蒙古人祭祀的主要載體,因為天地之神沒有偶像,蒙古人民把袋子堆成象征,成為民族崇拜。

蒙古民族祭祀包有着悠久的習俗曆史,其祭祀内容十分豐富。蒙古民族的薩曼莎宗教崇拜藍天。在蒙古人的心目中,确實有一位至高無上的神,那就是"萬歲",蒙古人賦予了它巨大的神力。《元史》第72卷有一段祭祀天祇的習俗:"元星碩沙漠,代表天國敬拜"。冠冕依然是品質,祭祀器還是純潔的,皇帝的親犁,宗琦幫助祭祀,其内涵深邃而古老,報紙反轉,脫離自然,不為強者而設。"

在古代蒙古的概念中,天與地是一體的,認為天給人生命,地球給人形式,是以,他們尊重天作為慈悲和慈善的父親,地球作為"喜樂之母"。他們也崇拜山脈和河流,相信這一切都掌握在神靈手中。

蒙古人崇拜萬物為神,是以崇拜山脈和土地的其他部分或擁有它們的神靈,這可以分為共同的和單獨的類别。另一個聖地叫做袋子。是以,獻祭的袋子不是一個單一的獻祭日或祭祀的地方。祭祀袋是各種神靈的祭祀,是一個綜合的概念。

這個聖地是由氏族在自己的領土上建造的,起源于氏族社會。它具有犧牲祖先留下這片土地和這一側景觀的重要性,是以是祖先的代表。蒙古語中的姓氏一詞由"袋"一詞解釋。

内蒙古維吾爾旗的胡塔根、阿古爾金、赫裡德、察哈爾等袋子都是以十三個部族的名義發揚的維吾爾族旗幟,是以袋子是氏族的象征,是變形的旗幟徽章。

還有一句關于包的起源的說法,在古代,廣袤的草原,浩瀚無垠,天地相連,方向不易分辨,道路難以确認,邊界容易模糊,是以人們想到一條路,一堆堆軟石,作為标志。

一堆石頭或土堆,堆滿了石頭或泥土,以标記遊牧民族的交彙處和道路上。正如清代書記載:蒙古;遊牧交界處,沒有山無河為有抱負,軟石為野心,寓意包。它後來被視為衆神的住所,并被祭祀和崇拜為邪教。由此可見,原來的界标、路标都成了祭祀山神、路神、村祇等神靈的地方,并可根據場地的需要建造。

祭祀包原本是自然神,後來包括神的祖先。總之,這個袋子成了衆神居住的地方。袋子變成了某個氏族,一個Sumu,一個上帝保護的區域。方冠城《從軍雜"雲:峰脊高,積石成土堆,名乙,意為神栖息;

天竺縣毛茅山頂的瑪尼堆鄂波(II)

三、"彩鄂波"儀式的神秘祭祀

在古代,人們在社會舞台上從事試天、天地神靈崇拜,以及雨、祈禱等政治和宗教活動,這是一個極其神聖的地方,可以交流天與人,"社交"一般是建在祭壇上或山上,這樣的祭壇被稱為"社交祭壇"。

根據鄭玄對周裡大宗博"山河祭祀"一語的評論,遠古時代人們祭祀神靈的方式有兩種:祭祀山河時,祭品埋在地下,稱為"埋祭",而河流祭祀時,祭品沉入水下,稱為"沉祭"。埋祭也要增加牛群,享受羊飼料。《中國》記載:"國王有牛吃,醫生有羊飼料,計程車有豚鼠的根基,鲱魚有魚燒的推薦。"

天子的鄉間,會射自己的牛,女王會自立,寺廟的王子們,會射牛、羊、打,淑女會自力更生。據《鹽鐵論》記載:"古人犧牲了鲱魚,春秋修複了它的恩惠。石儀寺,醫生三,到有時在五件事情中,遮蓋不出祭品。今天富人祈求叫嶽,看山川,椎牛打鼓,打主動形象,中間南邊路、水台、屠羊殺狗、鼓吹。窮雞五方、魏寶松,倒社會農場。"這意味着在古代,普通人用魚和豆類來祭祀。春秋節修祖廟,師祠有一座祖廟,醫生有三座祖廟,準時進行五種祭祀活動,門外沒有祭祀。現在,富人崇拜著名的山川,打鼓殺牛,表演和玩木偶。中産階級祭祀在主幹道南邊建棚子,在水面上搭建高台,宰殺羊犬,演奏樂器,窮人用雞豬五味,祈求祝福,分發祭肉,祭祀時車如雲密布,社會場地擁擠不堪。不僅是著名山名的祭祀,還有古祖在墓中的祭祀,還有牛群受害者的祭祀。

天竺縣位于青藏高原、黃土高原和内蒙古高原的交彙處。毛茅山,藏名是阿美根,山神的名字,曆史上曾叫茅山,分水嶺,木毛山。海拔4070米,山頂有一個巨大的鄂波(由馬赫米瑪尼堆祭祀)攀登毛毛山,北面可觀西天壇草原,南面可以看到天竺縣城。毛毛雪山猶如一條躺在地上的龍,頗具頸弓背,無邊無際的浩瀚。每年9月至5月,覆寫着冰雪高達幾米厚,遠處長得像銀蛇舞,富麗堂皇,聖潔,當地居民如聖山,節日的每一天都必須祭祀和崇拜。在春夏之交,雪線在山的裸露岩石裂縫之間移動,卻聞到了流水的味道,看不到修行的魅力。山坡茂密,灌木叢生,郁郁蔥蔥,風大。緊挨着灌木叢的是大片原始森林,古老的樹枝,遮擋着陽光,壯觀壯觀。秋風吹拂,向太陽傾斜一片亂糟糟,紅色的野果挂滿了樹枝,如天空日落一般燦爛。山頂上有雪蓮花,獨一無二,成為山花的女王。有騾子、茴香、狼、狐狸、野兔等動物不時出現,還有藍馬雞、野雞、鷹、海鹦、雪雞等鳥類栖息。山地各種中草藥邊布野生,有活、黃柏、沙參、黃疸、柴虎、派對人參、秦齊、唐古拉瑞香、冬蟲夏草、貝類、半夏、荊芥等産量相當可觀。森林副産品資源也十分豐富,沙棘、蘑菇、草莓、木耳、野玫瑰、羊肚等山地珍稀美味,讓人不覺得垂涎欲滴,揮之不去,整個森林地區是一大寶庫。

董宏認為,原來是在廣袤草原上人們用石頭堆積在路面和狀态的标志,然後逐漸演變成祭祀山神、路神祈求豐收、家庭幸福祥和的象征。天竺縣哈西鎮友村的"彩鄂波"祭祀儀式一直在流傳,這是元朝統一中國後,蒙古人皈依彜祭活動形成的習俗。從三星堆遺址出土的銅礦來看,天竺河西鎮"埋祭"銅牦牛和兩匹銅馬表明,祭祀的對象超過了普通人的待遇,這裡既沒有出皇帝,也沒有建過宮殿,很顯然,銅牦牛是祭祀"奧波山"(毛茅山)的補給品。

三星在四川省廣漢出土的青銅面具

四。銅牦牛與三星堆文化的起源相同

這個國家有着悠久的曆史,最早是在夏季創業,戰國末期,前後1500多年。金拳王最早的蠶是一個山地民族,是古代彜族的一個分支。三星堆文明震驚世界,是因為人們看到了這個文明前所未有的高度,它不是依靠傳說、文學或刻意誇張來炫耀,而是依靠真實的考古發掘。那麼多大青銅器,那麼多精美的玉石,那麼多珍貴的黃金,都出在一個叫西奧的"偏遠"古文化遺址,真是一個奇迹!

據記載,燕黃的後代的起源,其實來自中國古代的兩個重要民族,一個是古代華夏族,另一個是古彜族。經過幾千年的吸收和融合,華夏族群逐漸轉變為中華民族的主要民族——漢族。經過幾千年的曆史演變,通過分化和融合,部分融合了漢族,成為漢族人的重要一員;正如著名社會學家費曉彤先生所說:彜族人是輸血的,很多都有彜族人的血脈。

三星堆文化的研究是中國考古學,也是中國文化史上的重要課題。然而,由于三星堆文化的魔力和文化淵源的迷茫,也給學者們的了解和研究帶來了很大的困難。很難研究和探索三星堆文化的種族和文化起源。由于曆史上巴洱地區文化生态的多樣性和複雜性,民族源流多樣複雜,特别是民族交往、民族遷徙、文化波濤洶湧的漫長,使人們難以摸清巴兒内部的民族關系。

曆史學家李雪琴曾經說過:"中國曆史文化早期的一系列核心問題和謎團,可能要在甘肅解決。"應該說,甘肅東部陸地灣遺址周圍地區和甘肅西部河西走廊周邊地區是必須注意的地區。原重慶博物館副館長鄧少琴先生認為,《龍王之書》和《華陽國志》所含的"第一隻蠶絲蟲"起源于甘肅省青海河流域的彜族,兩者都屬于漢藏語系,這印證了董宏關于天竺銅牦牛和三星堆青銅器具有"同質起源"的結論。同時,甘肅省天竺河西鎮的兩座"火葬場"和"火葬場站"為起源于古代彜族的三星堆文化提供了新的證據,加深了人們對建設"藏族文化産業走廊"重要性的認識。