出生于瑞典的導演英格瑪.伯格曼在美國導演伍迪.艾倫的眼中,他是最完美的導師,在維姆.文德斯的口中,他是巨大的燈塔。他始終将鏡頭對準人類的生與死、靈與肉、愛與欲的掙紮。作為二十世紀最傑出的電影藝術家,伯格曼率先将“電影”上升為哲學話題,并通過夢一般的光影和冰棱一樣的冷峻思考,将人類的掙紮和虛無呈現出來。“上帝是否存在”,是他電影的創作核心,透過這個問題,我們可以看見伯格曼對人類命運走向的擔心。

今天,我們正在經曆死亡的考驗,如果伯格曼還在,他一定會問:“為什麼上帝患上失語症,死神遊蕩在人間。”遺憾的是,這位藝術大師早已不在人世,我們隻能透過他留在這個世界上的作品來思考生與死,存在與虛無的問題。對于伯格曼的電影,我總是懷着一種敬意去欣賞,因為我無法用任何精緻的詞彙來表示我對他的偏愛,盡管這樣的偏愛是沉重而悲傷的。

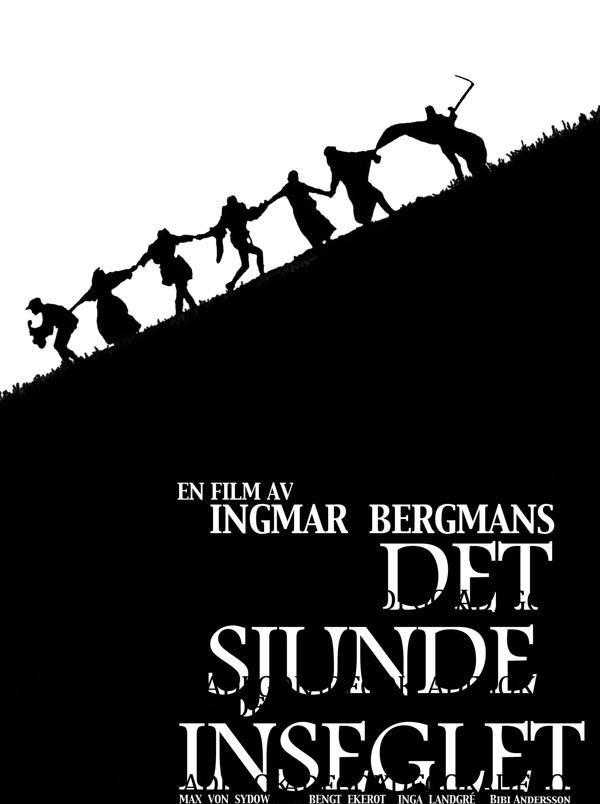

1957年,伯格曼拍攝了一部叫做《第七封印》的電影,這是伯格曼電影生涯中的裡程碑,也由此開啟了電影的詩意與哲思之旅。在這部電影中,伯格曼集中探讨了他一生都在思考的問題:宗教信仰、生命死亡。透過這部電影,我們可以走進伯格曼掙紮的内心和他不解的“天問”。

海盜時期的狂野、中世紀後期的混亂、北海争霸時期的失敗、拿破侖戰争時期的謹慎......這是位于北歐斯堪的納維亞半島東部的瑞典的曆史剪影。這裡的夏季短暫宜人,冬季漫長無趣。曆史賦予了這片土地的厚重與樸素,環境賦予了這片土地曼妙的光與影。

在亞洲大地上,那些電影人們深陷在現實主義中無法自拔,試圖通過現實主義創作意圖找到表達自己内心的途徑。在西歐大陸上,浪漫主義的蔓延讓人們在其中找到了短暫的安慰,就像呂克.貝松說的那樣,“電影不是濟世良藥,隻是一片阿司匹林”。好萊塢的導演沉浸在電影的造夢功能中,試圖用技術呈現出人們腦海中的夢境。而在北歐這片土地上,電影藝術似乎更喜歡這裡變幻莫測的光影和冷峻疏離的環境。

伯格曼站在北歐土地上,從古老的傳說和深厚的曆史文化中汲取養分,他的目光穿過充滿神秘的森林,帶着對幻想的偏愛,将這一切都融進自己的電影裡。我們在談論伯格曼的電影時,一定要從《第七封印》開始,而了解《第七封印》則需要打開伯格曼的那盞《魔燈》。

《魔燈》是巨匠伯格曼唯一的自傳,拍攝完《芬妮與亞曆山大》,宣布自己結束電影生涯的五年之後。這本書,不僅是他個人的自傳,也是他寫的“忏悔錄”。在本書中,他嚴肅的坦露了自己的創作源頭和人生曆程,他沒有回避自己的缺點、恐懼、憤怒,年輕時對納粹的癡迷、對情欲的迷戀。他人生中的重要時刻都能夠在這部書中找到對應的描述。

伯格曼曾說,“我的全部創作實際上完全以童年的印象為基礎。我可以随時回到當時的情境中。整個說來,我所做的有一定價值的東西都可以回溯到童年。辯證地來說,我始終沒有脫離自己的童年,始終與童年進行對話。”毫無疑問,《魔燈》這本書是了解伯格曼創作曆程的最佳人口,跟随着伯格曼的叙述,仿佛回到了那片古老神秘的北歐土地,回到了伯格曼嚴肅壓抑的童年。

伯格曼是牧師的兒子,洗禮、婚禮、葬禮這些充滿儀式感的瞬間構成了他童年的主要記憶。然而,他卻未能讓父親那樣坦然地談論死亡,對于死亡,他充滿了畏懼和驚恐因為,他忠厚老實的舅舅葬身于火車車輪之下,溫柔美麗的女傭因為未婚先孕的恥辱投河而亡,唯一的哥哥在年輕時企圖自殺,第三任妻子在車禍中意外喪生......面對這些接踵而來的死亡,伯格曼的心中隻有一個聲音,“上帝去了哪裡?”

死亡就像伯格曼的影子,伴随了他的一生。于是,有了《第七封印》,這部電影是伯格曼對死亡的思考,他渴求過上帝的救贖,最後卻發現唯有愛與希望才是救世良藥。

在《第七封印》中,伯格曼的拷問随處可見,這些拷問來源于他的童年,這是他揮之不去的記憶。當騎士和死神下棋的時候,他在拷問,上帝在哪裡,經過了十字軍東征的英勇的騎士,他為什麼和死神下棋。布洛克說,他需要上帝的幫助,需要上帝的救贖。可上帝從未顯現,從未因為他是英雄而救贖他。

布洛克在此時代表着的知識分子,他們身處風起雲湧的變革時代,物質文明的飛速發展,公德心瓦解重構,信仰逐漸成為曆史潮流中的殘破碎片。經曆過戰争的布洛克曾将上帝作為自己的信仰,他以為,他之是以能夠活着回來,是因為有上帝的幫助。可是,當他從戰場歸來之後,卻看見了死神。

從生到死,布洛克的信仰逐漸被瓦解,他開始在回憶中尋找和上帝有關的點點滴滴,他看見了愛、欺騙、死亡,唯獨沒有看見上帝。其實,愛本身就是上帝。隻是布洛克從未相信過愛。最終,布洛克将自己封閉在人性的孤島上,質疑上帝的存在,揮劍斬斷了和信仰所有的關系,最終,也走向了死亡。

伯格曼電影中的死亡不是一種宿命而是一種審判,這一點在其他電影中也可以看出一二。很多導演會将死亡作為人類命運的重點,進而生出一種虛無的宿命感。伯格曼卻不是這樣,他有一種救世情懷,他将死亡作為一種審判,審判有罪之人,盡管上帝會缺席,但死神不會,死神公平又清醒,他最終會帶走那些有罪之人,留下有愛和信仰的人。

在伯格曼剛出生的時候,母親正感染着嚴重的西班牙感冒,伯格曼生下來時存在着嚴重的營養不了。一位老醫生甚至認定,伯格曼會夭折。伯格曼一出生,就和死神下了一盤棋,自此一生都沒有停止過對死亡的思考。

在《第七封印》中,我們可以看見伯格曼對死亡的态度,這種态度來源于他童年時的經曆。閱讀過《魔燈》之後可以發現,《第七封印》裡的種種都可以在《魔燈》中找到對應的描述。《魔燈》是關于伯格曼一生的描述,《第七封印》是關于伯格曼對于生死拷問。是以,《第七封印》是《魔燈》投射在牆上的影子,那明暗之間是生的希望和死的寂靜。

也許伯格曼也未曾料到,《第七封印》會給觀衆帶來如此大的震撼。因為,曆史是驚人的相似,戰争和瘟疫一直都存在,人們對生與死、上帝與死神的探讨從未停止。《第七封印》是一扇門,是人們了解過去的門,也是人們窺探未來的門。

在巨浪滔天的海邊,勇敢的騎士布洛克正在和死神下棋,在下棋的間隙,他回顧了自己的一生。十字軍東征、瘟疫肆虐歐洲大地,還遇見過前程幸福的夫妻、貌合神離的夫妻,還遇見過嚴肅的祭奠儀式。最後,騎士和他的朋友又遇見了死神,在暴風雨中,他們和死神手拉着手跳舞,然後漸漸隐入黑暗。

《第七封印》的開端是“創世紀”,結尾是“啟示錄”,巨浪滔天的海邊就像剛剛分開的天地,一邊是滾滾波濤,一邊是廣袤的大地。而結尾的啟示錄,是關于生與死的啟示,有人因為愛和虔誠可以得到死神的諒解,而那些自以為英勇和聰明的人卻無法逃過命運的審判。

對藝術家來說,時刻保持着和他所處時代的高度敏感非常重要,尤其是對伯格曼這樣的藝術家。他被過去的經曆滋養,但他更需要現實的土壤。在現實中尋找片段,将其組接,映照着整個二十世紀的變革。在伯格曼的電影中,我們可以跟随着他的拷問清楚的看見時代留下的痕迹,還有個體在這曆史洪流中的選擇。

《第七封印》的故事背景是在中世紀,電影中涉及到了兩個曆史事件,一個是十字軍東征,另一個是肆虐歐洲的瘟疫。前者發生在十二世紀,後者發生在十四世紀。伯格曼将兩個事件放在電影中,用回憶的方式勾勒出曾經發生過的點點滴滴,使得電影題材一開始就有一種厚重的感覺。

而在《第七封印》拍攝的那個年代,整個世界都處于不安和混亂的狀态,北韓戰争、越南抗擊法國的戰争、兩大社會主義陣營的對立、第二次中東戰争、蘇聯第一枚洲際飛彈的發射......戰争帶來死亡,死亡帶來腐爛,腐爛帶來瘟疫。《第七封印》就像一個預言,揭示着早已被忘卻的災難。很顯然,十字軍東征象征着五六十年代的世界局勢,瘟疫象征着文明的崩壞。

人類文明是如何完成的?是戰争,不是科技。人類走向文明的道路上鋪滿了陰暗的瓷磚。欲望推動着人類社會往前走,也帶來了諸多災難,如果說是戰争意味着野心的膨脹,那緊随其後的瘟疫則是來自上帝的審判。從一戰到二戰,戰火蔓延的地方生靈塗炭,戰争扯下了人類最後的遮羞布,将嗜血的欲望傳遞給每一個人,就像瘟疫的蔓延,而死神,此時正躲在陰暗處冷笑。

《第七封印》絕不是一部悲劇,伯格曼的心底到底還是保留着對人類社會的慈悲與愛。騎士布洛克曾遇見了一對夫妻,他們在馬戲團工作,丈夫虔誠的相信神明,妻子更是對此唯命是從。因為心中有愛和信仰,是以,他們得到了死神的寬恕。在所有人都不得不走向死亡的時候,他們走向了新的開始。

戰争就是伯格曼的“第七封印”,它直指人類内心的罪惡,瓦解了人們的善良和愛,釋放出了人們内心最古老真實的欲望。

黑格爾曾說,曆史給我們的教訓是,人們從來都不知道汲取曆史的教訓。1957年,《第七封印》上映之後,引起了電影界的一片嘩然,他們對如此宏大的命題表示驚歎,也佩服伯格曼的冷靜和清醒。電影人、影評人、哲學家通過不同的角度來分析這部電影,将這部電影和人類未來的命運僅僅的連接配接在一起。他們賦予這部電影無上的榮譽,他們控訴人類對欲望的放縱,控訴戰争的殘酷,然而,卻沒有從中吸取任何教訓。

今天,我們不在回顧曆史,驕傲的人類永遠不會從曆史中吸取教訓,但“為什麼上帝患上失語症,死神遊蕩在人間?”伯格曼式的拷問依然存在,因為人類終究是懦弱而自私的,他們生下來就帶着原罪,需要用一生接受審判,等待“第七封印”的解封,等待着未知的命運。