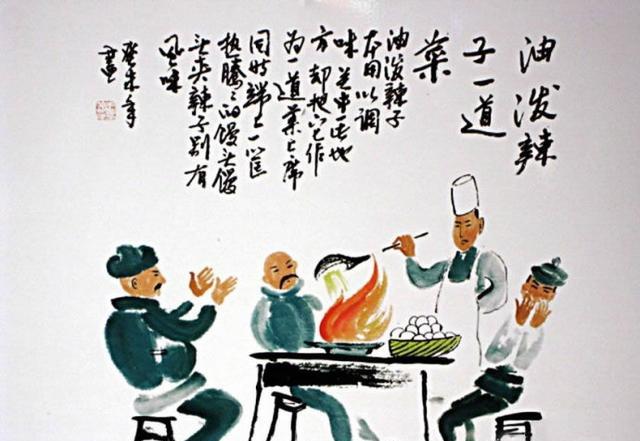

"陝西八大怪,油潑辣子一道菜"——把油潑辣子單獨列出來當小吃,怕是有許多人不服氣的。調料而已,哪值得寫?其實在陝西,無論貧賤富貴,油潑辣子是每家必備的東西。潑一碗紅燦燦、油汪汪、香辣撲鼻的油潑辣子,蘸馍、拌菜、調幹面,哪一樣都離不開它的點綴,絕對稱得上美食的點睛之筆。

有一首民謠這樣寫道:"八百裡秦川東風浩蕩,三千萬兒女齊唱秦腔。吃一碗羊肉泡喜氣洋洋,沒油潑辣子嘟嘟囔囔。"這段話充分反映了陝西人對油潑辣椒鐘愛的程度。

陝西是中華文明的重要發祥地,農耕種植曆史悠久,尤其是盛産于關中地區的辣椒,得天時地利之便,靠科學培植之功,其品質之優、辣味之純,享有"椒王"的美譽。它肉厚、色豔、型長、油大,用手一摸又綿又韌又光滑。碾成辣面兒,用煎油一潑,吱吱發響,香味撲鼻。調到碗裡,油津津,紅豔豔,讓人垂涎欲滴,愈吃愈解饞。是以,它已成為陝西一大"特産",被稱為"陝西一絕"。

一方水土養一方人,各地的水土曆史民俗風情養育出各色飲食文化,這愛吃辣的口味也大不相同。有句俗語說:"湖南人吃辣椒多革命,四川人吃辣椒出英雄,陝西人吃辣椒也拼命。"的确如此,雖然陝西的油潑辣子不如這兩個地方的辣度高,但陝西人吃起辣椒來那愣勁、狠勁,也會讓外地人感到害怕。那粗瓷大碗裡,辣椒放了一大半,鮮紅鮮紅的辣椒拌着食物,狼吞虎咽地就下了肚,直到吃得滿臉通紅,大汗淋漓,才覺得痛快過瘾。就連小孩、婦女吃辣椒也不遜色,在涼皮攤點上,店家抓一把皮子往辣椒油裡一蘸,紅豔豔的皮子就放在碗裡,個個吃得滿嘴流油,津津有味,吃完之後還囑咐一句,再來一碗,多放點辣椒。

陝西人種辣椒、做辣椒、吃辣椒是有其曆史地理緣由的。自古以來,陝西關中就是富庶之地。千裡沃野,土地平整,常年雨量充沛,适宜于各種農作物栽培,是中國最早的"天府之國"。是以自明朝辣椒傳入中國後,辣椒的種植曆史就在這裡延續了。陝西地處黃土高原地帶,常年有西北風侵擾,為驅寒防冷,辣椒是以成為一種極好的食品,它有辛熱、禦寒、健胃等功能,是以吃辣椒就成為陝西人的一大嗜好。

陝西人将吃油潑辣椒作為一種美妙的享受,離開了它,即使山珍海味,也覺得沒味。無論是家常便飯,還是待客設宴,油潑辣子是無論如何少不了的。特别是油潑子椒"biang biang"面、油潑扯面、岐山臊子面等,都離不開辣椒作伴兒。端上來一碗,别說吃,先是搭眼一看,就讓你滿口流水。用筷子挑起來一嘗,那種香氣四溢的味道,真陶醉得讓你回不過神來。細細品嘗,你會覺得這是在做一次美食的體驗。一頓飯吃完,人也精神了。紅光滿面,鼻頭冒汗,渾身上下都感到舒坦。

陝西的娃娃們出遠門求學不像别的地方,家人都給帶去好多幹貨、臘味或是自制的醬料,而我們老陝最常見的必帶單品定屬油潑辣子一罐,再來一兜子石子兒馍~你就大膽放心的出遠門吧,吃飽了不想家~

别看油潑辣子四個字聽上去簡單得很,但做出的成品人人稱好可絕非易事,對辣椒的形狀、品種、以及油溫、底料等等都有極高的要求,任何一個環節不對都會影響整體的口感。真要是講究起來,裡面門道可多得很了,首先辣子面是第一,選的上好辣子,以身材細長的尖椒為佳,稱為線辣子,體形細長,膘肥肉厚,按鄉黨的話說:油氣大,又辣又香,曬制成辣椒幹,再選其深紅透亮者。嗜辣的土著從不買現成的辣椒面,怕為了僞裝辣味,給裡面加堿面,吃起來有燒灼感。都是買好辣椒幹,讓賣家用腳碾子現場碾成面,還不可碾得過于細碎,吃起來沒有香味,一味死辣。配料也要足了,八角、花椒、桂皮、胡椒、茴香、肉寇、丁香,少量能入味即可,碾碎摻入辣椒面,再加上鹽和芝麻,混合均勻。而後開始熱油,一定得用菜油,色拉壓根激不出香味來。油溫也同樣關鍵,潑辣子一定要油溫掌握的恰如其分,燒過頭了,太熱太燙,潑出來時會焦糊發黑,燒得不夠,太涼太冰,潑出來時半生不熟,前者變味,後者無味,都是吃不進嘴的東西。是以等油冒煙後,稍冷卻下,待煙消掉,也就可以潑了。油要多倒,最少也要能把辣子面淹住,不然放陣子辣子就不香了。而後最重要的一個步驟——睜眼辣子。這是關中東府流傳下來的做法,辣子潑好還熱着時,點幾滴香醋進去,醋是涼的,油潑辣子是熱的,涼熱相遇,就聽見"呲啦"一聲,一圈泡沫在碟裡泛起,醋香與油潑辣子結合的香味撲面而來,令人食指大動。

有人說油潑辣椒滋育着陝西人的體魄,也滋育了陝西人潑辣、果敢的性格。這話一點也不假,不敢說能吃辣的人一定是豪爽之人,但豪爽之人一定離不開油潑辣子!