如果您覺得我們的文章對您有幫助,歡迎您關注我們頭條号”生物防治“并且轉發我們的文章!在我們的“生物防治”頭條号裡面您可以看到更多的病蟲害生物防治方面的内容,學到更多病蟲害識别與生物防控、綠色防控、實體防控的農技,我們這裡不涉及農藥,拒絕農藥,沒有任何農資産品,隻為打造真正的綠色AA、有機、生态種植體系,歡迎朋友們關注我們!

有害生物的防控是農業生産的關鍵環節,貫穿于農業生産的全過程,是每一個農業生産經營者和管理者(政府)所必須高度重視的問題,是以,農業部在2006年專門召開了全國植保植檢工作會議,具體研究全國的植保植檢工作。這次會上,農業部提出了二個重要理念,那就是公共植保和綠色植保。

一、公共植保

(一)、 概念:

公共植保就是把植保工作作為農業和農村公共事業的重要組成部分,突出其社會管理和公共服務職能。通過實施公共植保,将重大病蟲害防控工作上升為政府行為,制定防控應急預案,增強公共财政支援力度,逐漸形成有效的應急工作體系。

(二)、重要性:

1、有害生物種類多

農作物生物災害包括蟲害、病害、草害和鼠害,嚴重制約我國農業的可持續發展。據統計,我國常見的農業有害生物有1 648種,其中,害蟲838種、病害742種、雜草64種、害鼠22種,而且分布廣、突發性強、成災頻率高,每年都有幾種重大病蟲草鼠害暴發和流行,導緻農作物大面積減産和失收,品質嚴重下降。

2、主要有害生物的發生危害

1990年小麥條鏽病全國大流行,發病面積600多萬公頃,損失小麥265萬噸;1991年水稻褐飛虱在我國稻區特大發生,面積達2 320萬公頃,損失稻谷250萬噸;1992年棉鈴蟲特大暴發,發生危害面積400萬公頃,全國損失棉花3 000萬擔,直接經濟損失100多億元;1993年南方稻區稻瘟病流行,面積約600萬公頃,損失稻谷110萬噸;1995年棉花黃萎病流行成災,導緻皮棉損失300萬擔;1997年吉林省玉米螟大發生,損失糧食100萬噸以上;1998年小麥赤黴病和紋枯病全國大面積流行,發病面積1 500多萬公頃,等等。在全國大面積開展防治的情況下,每年仍因各種病蟲草鼠害損失糧食1 600多萬噸,棉花600萬擔,油料140萬噸以上,幾乎是1億人的年口糧。

3、引起有害生物嚴重發生的原因

農作物有害生物此起彼伏,防不勝防,再加之21世紀我國将進入新的一輪生物災害頻發期,故屆時對我國16億人口的食物安全将構成很大威脅。與此同時,我國農業生态系統比較脆弱,重大有害生物種型不斷變異,導緻主栽生産品種不斷喪失抗性,失去繼續種用的價值;農作物生物災害預警能力差,減災手段落後,難以擺脫被動應付的局面;化學農藥投放量過大,環境污染、人畜中毒和農作物藥害日趨嚴重,有害生物抗藥性不斷産生,農産品農藥殘留量超标、品質下降,嚴重影響消費者的身心健康和出口創彙;農業科研投入低(我國僅為國家年度财政預算總金額的0.17~0.27%,世界平均1%,發達國家超過5%),對一些重大生物災害的成災機理和災變規律等方面的基礎研究薄弱,缺少高新技術的開發應用,緻使關鍵防禦技術革新後勁不足;農業科技推廣服務體系不健全,不少地方出現了“線斷、網破、人散”的現象,農民素質比較低,防災減災水準不高、意識不強,導緻農業科技推廣乏力,成果轉化率低(我國不足30%,發達國家在60%左右),許多植保科研成果尚未在農業生物災害的防災減災中發揮重要作用。上述問題是我國植保工作面臨的嚴峻挑戰,不僅要正視,而且必須着手全力研究解決。

進入新的21世紀,世界性的農業科技革命及我國科技興國和可持續發展的戰略,為我國農業科技的發展提供了大好的機遇,如何進一步做好災害生物的綜合治理,如何增強社會綜合減災能力,是亟待正确認識和早日付諸實施的。我們認為,其基本途徑應是:貫徹“預防為主,防救結合,綜合治理”的防災減災總方針,以加強基礎研究、開發應用高新技術為前提,以革新關鍵防禦技術、提高社會綜合減災能力為目标,全面開展農作物産前、産中、産後生物災害的研究與防治工作。

二、綠色植保

(一)、基本概念

綠色植保是指植物保護的方法和措施是“綠色”的,許多專家把綠色植保又稱為有害生物綠色防控方法。根據全國植保會議定義:綠色植保就是把植保工作作為人與自然界和諧系統的重要組成部分,突出其對高産、優質、高效、生态、安全農業的保障和支撐作用。這一定義的核心是強調植保措施要與自然界和諧友好。是以,可以用一句簡單明了的話來講,綠色植保就是采取與自然生态系統和諧友好的植保方法或措施(手段)。因為植保措施與自然生态系統和諧友好了,就不會破壞自然生态環境,就能保障農業生産及其産品品質安全。

有害生物危害是最為嚴重的自然危害之一。據有關部門統計,從危害頻率及損失量比較,有害生物的危害超過氣候危害,位居自然災害之首。防治有害生物危害就是與自然界打交道。以往的防治,由于過度地依賴化學農藥,特别是大量使用高毒農藥,造成人畜中毒、農産品殘留超标、農業生态環境受到污染和破壞的嚴重後果,不僅由于高毒農藥大量殺死自然天敵或害蟲産生抗藥性,導緻有害生物再猖獗,形成了加大農藥用量、加大自然生态破壞、有害生物再猖獗的惡性循環,而且對人類生存環境及人類健康造成了威脅(許多農藥可破壞人體免疫力而緻癌緻畸)。這種人與自然界的不和諧現象,是每一個地球人都不願看到的,許多植保專家對這種以犧牲自然生态系統為代價的植保方法稱為黑色植保。今天,我國人民十分重要的任務是建設和諧社會,我們植保工作者的具體任務是建設和諧植保,和諧植保包括植保工作社會系統的和諧,也包括植保措施與自然生态系統的和諧。是以,必須大力倡導綠色植保方法,杜絕和克服黑色植保現象。關于黑色植保的惡果,大家可閱讀《寂靜的春天》(Silent spring),這是由美國海洋生物學家雷切爾·卡遜(Rachel Carson)編著的,這位被稱之為“自然生态保護之母”的女科學家,針對美國40年代以來由于大量使用DDT防治有害生物造成生态破壞、環境污染的後果進行了四年的實地調查,并進行了科學的聯想,描述了河流是死亡之河,樹林裡再也聽不見鳥兒的歌唱,農作物花而不實、人類因患上了許多怪病在痛苦中掙紮的悲慘局面,從此喚醒了人們在高毒農藥使用中的迷茫,奠定了自然生态環境保護的裡程碑。

(二)、綠色植保的基本要求

農作物病、蟲、草、鼠等有害生物種類多、發生範圍廣、危害程度重,一直制約着農産品的産量和品質,每年造成的産量損失15%~30%,嚴重的可達50%以上。我國農耕文明燦爛輝煌,在與農作物病蟲害鬥争過程中,積累了豐富的綜合防治經驗,這些經驗在當代綠色農業中仍具借鑒意義。以化石能源投入為主的現代農業,雖說生産水準得到了極大提高,但面臨資源、環境、生态及食品安全等一系列問題,影響了農業的持續發展。現代科學技術突飛猛進,賦予農作物有害生物控制理論新的内涵。特别是利用生物、生态和實體機械等綠色控制技術來防治病蟲害,已成為可持續農業的重要手段,也是綠色農業生産工作中病蟲害防治的必然選擇。

綠色植保雖然是一種方法,但具有技術性、強制性二個特點,具體要求如下:

1、禁止高毒、高殘農藥的生産和使用。

1.1、農藥的毒性

(1)概念:

農藥的毒性是指藥劑對人體、家畜、家禽、水生動物和其他有益動物的危害程度。

(2)等級:

農藥對人、畜的毒性可分為急性毒性和慢性毒性。所謂急性毒性,是指一次口服、皮膚接觸或通過呼吸道吸入等途徑,接受了一定劑量的農藥,在短時間内能引起急性病理反應的毒性,如有機磷劇毒農藥1605、甲胺磷等均可引起急性中毒。慢性毒性是指低于急性中毒劑量的農藥,被長時間連續使用,接觸或吸入而進入人畜體内,引起慢性病理反應,如化學性質穩定的有機氯高殘留農藥666、滴滴涕等。

根據農藥緻死中量(LD50)的多少可将農藥的毒性分為以下5級:1.劇毒農藥。緻死中量為1至50毫克/公斤體重。如久效磷、磷胺、甲胺磷、蘇化203、3911等;2.高毒農藥。緻死中量為51至100毫克/公斤體重。如呋喃丹、氟乙酰胺、氰化物、401、磷化鋅、磷化鋁、砒霜等;3.中毒農藥。緻死中量為101至500毫克/公斤體重。

如樂果、葉蟬散、速滅威、敵克松、402、菊酯類農藥等;4.低毒農藥。緻死中量為501至5000毫克/公斤體重。如敵百蟲、殺蟲雙、馬拉硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二甲四氯、丁草胺、草甘磷、托布津、氟樂靈、苯達松、阿特拉津等;5.微毒農藥。緻死中量為5000毫克以上/公斤體重。如多菌靈、百菌清、乙磷鋁、代森鋅、滅菌丹、西瑪津等。

1.2、禁止生産、使用的農藥

1983年以來,國家明令禁止生産、使用的農藥有:六六六、DDT、毒殺芬、艾氏劑、狄氏劑、甲胺磷、甲基對硫磷、對硫磷、久效磷、磷胺、毒鼠強等;禁止使用的其它農藥有:二溴氯丙烷、殺蟲脒、二溴乙烷、除草醚、汞制劑、砷、鉛類、敵枯雙、氟乙酰胺、甘氟、氟乙酸鈉、毒鼠矽。

在蔬菜、果樹、茶葉、中藥材上不得使用的其它農藥有:甲拌磷、甲基異柳磷、特丁硫磷、治螟磷、内吸磷、克百威、涕滅威、滅線磷、蠅毒磷、地蟲硫磷、氯唑磷、苯線磷等。三氯殺螨醇,氰戊菊酯不得用于茶樹上。

2、大力倡導生态防治

2.1、 概念:

良好的生态環境是植物健康生長的前提。根據病菌、蔬菜對生态條件的不同要求,采用輪作,調節設施溫濕度、光照等均可有效地控制許多病害。

2.2、執行個體:

如一些霜黴菌和鏽菌在晝溫達30℃以上,夜溫達20℃以上時很少産生孢子,一些真菌的孢子要在水膜存在時才能萌發,幹燥土壤抑止線蟲及其它土傳病菌的生長。在保護地栽培中進行葉露的生态調控,可有效地防治霜黴病及黑星病。葉面上凝結的水珠是霜黴病等病害發生的先決條件,葉面結露再加上适宜的溫度病害就會迅速蔓延。通過調節通風,控制棚内溫、濕度,減少葉片結露,使病菌失去有利萌發的生态環境條件,減少病害的發生和蔓延。

(三)、實施的具體措施

1、農業防治(輪作、壟作、合理施肥、灌水、深翻伏曬等)

1.1、輪作

(1)執行個體:

大豆重迎茬引起的病蟲害及減産的原因:

病害:大豆根腐病;大豆胞囊線蟲病;大豆疫病;

蟲害:地下害蟲;根潛蠅;食心蟲

營養失調:缺硼钼等

有毒物質積累

改種玉米解決了問題。

1.2、新的種植方式

(1)大豆行間覆膜:

來自農業部種植業司的消息說,我國大豆主産區黑龍江省通過應用行間覆膜技術,拉動了大豆單産水準大幅度提高。示範證明,與正常栽培模式相比,大豆行間覆膜技術增産率可達30%以上。

采用大豆行間覆膜技術具有增溫、保水兩大優點。此技術應用于平播地塊,在苗的行間覆寫地膜。幹旱時,以往的無效降水彙集到苗的根部滲入就變成了有效降水;雨季時,撤掉覆膜,又使降水得到充分利用。同時,通過覆膜還可增加作物生長所需的有效積溫。

(2)大垅密:

哈爾濱市巴彥縣農業委員會,該縣科技人員與美國大豆專家庫波教授合作,研究出了大豆“大垅密”高産栽培模式,這項技術是把美國大豆平作密植技術與我國傳統垅作技術相嫁接,表現了很強的優越性,受到國内外專家的好評。大豆“大垅密”栽培技術先進性在于:

①、提高土地使用率,通過增加株數達到合理密植,實作群體增産。

②、擴大了綠色面積,提高了光能使用率,由于密度增加,大豆葉面指數相應增加,增強了光能利用效果,同時提高了對土壤水分和養分的吸收能力。

③、土壤保墒性能好,提高了抗旱能力,小垅改大垅減少了土壤表面積,使土壤水分損失相對減少,發揮了良好的保墒作用。

大豆“大垅密”栽培技術平均畝增産40.4公斤,增産幅度27%,畝增加經濟效益72.72元,全縣80萬畝大豆可增産糧食3236萬公斤,實作産值29,088萬元,增加經濟效益5817.6萬元。此項技術已成功推廣到全國八個省、區,六十多個市、縣及國營農場,在河北、内蒙、遼甯、吉林等地均取得較好的增産效果,平均畝增産47.6公斤,增産率達到28.6%。在我省三十多個市、縣示範推廣中,平均畝産達到202.8公斤,突破了大豆畝産200公斤大關,實作了穩産高産。

大豆“大垅密”栽培技術曾獲得省農業廳科技成果二等獎、省農業廳豐收計劃一等獎、市政府科技成果一等獎,獲得國家專利權,被國家科委列入“九五”國家科技重點項目——大豆大面積高産綜合配套技術研究與示範,被國家計委列為國家大型商品糧基地建設項目。

實踐證明,這種高産栽培模式具有科技含量高,增産幅度大,可操作性強,得到了廣大農民的認可,有着較好的發展勢頭,是具有中國特色的大豆平作密植的一種新的栽培法。

(3)馬鈴薯大垅高畦種植

1.3、科學的肥水管理

2、生物防治(天敵防治、如赤眼蜂防治鱗翅目害蟲,BT生物農藥防治等)

2.1、概念:

生物防治是指利用生物或生物産物來防治病蟲害的理論與技術,包括選用抗(耐)病蟲品種,利用生物因子,微生物、植物、動物和轉基因等農藥防治,以及作物誘導抗性與交叉保護作用等措施。

2.2、内容:

以蟲治蟲;以菌治蟲;以菌治病草;

(1)以蟲治蟲:

天敵種類有寄生性:主要有赤眼蜂、金小蜂、姬小蜂、麗蚜金小蜂、姬蜂、繭蜂、寄蠅、頭蠅等寄生性生物。

捕食性:瓢蟲、草蛉、螳螂、小花蝽、捕食螨、青蛙、農田蜘蛛、蟾蜍、燕子和啄木鳥等捕食性生物等。到目前,全世界大約有130多種天敵昆蟲進入商品開發和大規模生産階段。其中,赤眼蜂是全世界害蟲生物防治技術中研究最多、應用最廣泛的一類卵寄生蜂。有20多種赤眼蜂被大量繁殖和釋放,每年放蜂面積在3000萬hm2以上,主要用于玉米、水稻、甘蔗、蔬菜和一些林木、果樹,作物損失一般下降70%~90%。此外,還可利用麗蚜小蜂防治溫室白粉虱,利用煙蚜繭蜂防治桃蚜、棉蚜。

捕食性動物:捕食性動物有貓、黃鼠狼、刺猬等,益鳥有貓頭鷹,燕子、喜鵲、啄木鳥、蝙蝠、蛇、蜥蜴、青蛙、蟾蜍等。鳥類消滅害蟲的威力很大,一隻燕子在一個夏季要吃掉6.5 萬隻蝗蟲,一隻夜鷹一個晚上就可捕捉蚊蟲500 隻,一隻貓頭鷹一個夏季可捕食1000 隻田鼠。

(2)以菌治蟲:

白僵菌防治玉米螟;蘇雲金杆菌防治蔬菜上害蟲;在耕作土壤中已發現了百餘種捕食線蟲的真菌,其菌絲特化為不同形式的捕蟲結構。Arthrobotrys屬捕食性真菌已投入商業化生産,其制劑用于防治蘑菇的食菌線蟲和蕃茄根結線蟲。

(3)寄生性生物防治病害:

Sanford和Broadfoot(1931)首次報道可以直接利用寄生真菌防治植物土傳病害。迄今為 ,研究和應用較多的是木黴屬的種,哈茨木黴(Trichoderma harzianum)和鈎木黴(T. humatum)可以寄生立枯絲核菌和齊整小核菌菌絲;豌豆和蘿蔔種子用木黴拌種,可防治苗期立枯病與猝倒病。此外,盾殼黴(Coniothyrium minitans )能有效地控制菌核病的侵襲。

(4)以菌除草:

菟絲子炭疽病菌可以防治大豆菟絲子。

2.3、生物農藥防治

生物農藥是指利用生物活體或其代謝産物,以及通過仿生合成具有特異作用的農藥制劑,是今後農藥産業中的朝陽産業。

(2)種類:

生物農藥包括:微生物農藥、農用抗生素、植物源農藥、動物源農藥和新型生物農藥等幾大類。目前正式登記的生物農藥品種有井岡黴素、農抗120、多抗黴素、滅瘟素、春雷黴素、硫酸鍊黴素、公主嶺黴素、赤黴素和蘇雲金杆菌,臨時登記品種有阿維菌素(蟲螨克)、浏陽黴素、棉鈴蟲核型多角體病毒、苦參堿、印楝素等。

●微生物農藥:

指利用具有繁殖能力的活體微生物或活體微生物的代謝産物制成的真菌制劑、細菌制劑、病毒制劑、昆蟲病原線蟲、昆蟲病原立克次體等。

◆細菌型農藥:

如枯草芽孢杆菌、臘質芽孢杆菌、熒光假單孢杆菌、地衣芽孢杆菌、球形芽孢杆菌、多粘類芽孢杆菌等。蘇雲金杆菌(Bacillus thuringiensis, B.t.)制劑占國際生物農藥市場銷售額的80%,廣泛應用于菜青蟲、小菜蛾、玉米螟、棉鈴蟲、甜菜夜蛾等鱗翅目害蟲幼蟲防治。在日本枯草芽孢杆菌亦已商品化,其商品名為Bomkiller,被登記用于防治茄子和蕃茄的灰黴病及防治草莓的灰黴病和白粉病。

◆真菌型農藥:

主要白僵菌和布氏白僵菌制劑為主。白僵菌殺蟲劑通過消化道及體壁進行侵入,能使昆蟲體内長滿菌絲而形成僵硬的菌核導緻害蟲死亡,每年應用白僵菌防治松毛蟲和玉米螟等的面積達了70萬公頃以上。木黴菌已開發成功,取得農藥登記注冊,用于防治蔬菜灰黴病。目前處于小試和中試階段的真菌制劑還有綠僵菌、淡紫拟青黴、蟲黴和蠟蚧輪枝菌等。

◆病毒型農藥:

有質型多角體病毒(CPV)、核型多角體病毒(NPV)兩類。列入農業部釋出的無公害農産品生産推薦農藥品種的有甜菜夜蛾核多角體病毒、銀紋夜蛾多角體病毒、小菜蛾顆粒體病毒、茶尺蠖核多角體病毒和棉鈴蟲核多角體病毒,用于防治菜青蟲、斜紋夜蛾、棉鈴蟲、茶尺蠖等。

◆昆蟲病原線蟲制劑:

占國際生物農藥市場銷售額的13%,僅次于蘇雲金杆菌産品,被廣泛地用于防治農、林、牧草、花卉和衛生等重要土栖性及鑽蛀性害蟲。應用蕪菁夜蛾線蟲(Steinernema fcltiac)防治心葉期玉米螟蟲,幼蟲死亡率達80.4%~90.5%;小卷蛾線蟲(Steinernema carpocapsae)防治木麻黃星天牛,感染率90%以上。

◆昆蟲病原立克次體:

報道較多的是鰓金龜微立克次體(Rickettsiella mellolonthae),能引起多種金龜子的大量死亡。

●農用抗生素:

如春雷黴素、農抗120、中生菌素、浏陽黴素、鍊黴素等,已經廣泛應用的産品有防治水稻紋枯病的井岡黴素,高效、廣譜的殺蟲、殺螨劑阿維菌素等。我國成功研制了滅瘟素(B1asticidins)防治水稻稻瘟病(Pyricularia oryzac),春雷黴素(Kasugamycin)防治水稻稻瘟病,井岡黴素(Jinggangmycin)防治水稻紋枯病病(Rhizoctonia solani),公主嶺黴素防治黑穗病,農抗120防治黃瓜白粉病、西瓜枯萎病、炭疽病等,武夷菌素(Wuyimycin)防治蔬菜真菌病害如白粉病、黑星病、葉黴病等,甯南黴素對煙草花葉病毒病、水稻自葉枯病、小麥、蔬菜等白粉病有很好的防病增産作用。Schaeffer等報道了從一組放線菌中所分離得到的具有殺菌、殺蟲、殺線蟲活性物質,在50ml/L的低濃度下對水稻白葉枯病和葡萄灰黴病有效。此外,可用阿維菌素防治小菜蛾、菜青蟲、斑潛蠅等,農用鍊黴素、新植黴素防治多種蔬菜的軟腐病、角斑病等細菌性病害。

●植物源農藥:

采用植物源性藥物殺蟲在我國有着悠久的曆史。明朝萬曆24年(1596年)李時珍所編寫的《本草綱目》叙述了1892種藥品,其中有些如百部、藜蘆、狼毒、苦參等就是用來防治害蟲的。《周禮·秋官》中就有記載的“植物性藥物源有魚藤、煙草、除蟲菊、雞血藤、雷公藤、苦樹皮、黃杜鵑、百部、艾、穰、蒜、蔥、韮、牡菊、蒼耳、芫花、巴豆、苦參、附子、茶葉等。目前,國際上開發最成功的植物源殺蟲劑是印楝素,它對多種蔬菜害蟲有拒食、胃毒作用;中國已有皂素煙堿可溶性乳劑、魚藤酮乳油、雙素堿水劑、茴香素水劑、硫酸煙堿、楝素殺蟲乳油及“8811”植物農藥等正式注冊登記或臨時登記。苦參堿、蛇床子、茵陳蒿、桉樹素、銀杏素等植物源殺蟲殺菌劑也已陸續開始商品化。随着人們對生态環境的重視,植物源農藥的開發也成了時尚,是綠色生物農藥的首選。

◆植物光活化毒素:

近年來,人們發現一些植物次生物質在光照條件下對害蟲的毒效可提高幾倍、幾十倍甚至上千倍,顯示出光活化特性。自Berenbaum(1978)發現吠喃香豆素類化合物——花椒毒素的光活化性質被首次以來,陸續發現的植物源光活化毒素有多炔類、噻吩類、生物堿類、擴充醌類等,作為新型無公害農藥有巨大的潛力。目前聚乙炔類化合物作為有害生物控制劑在加拿大已取得了專利保護。

◆植物精油:

是一類分子量較小的植物次生代謝物質,主要分為萜烯類、芳香族類、脂肪族類和含氮含硫化合物,主要對昆蟲具有驅避或引誘、拒食、抑制生長發育、毒殺等作用。茴芹油、香茅油、桉樹油、天竺葵油、茉莉油、檸檬草油、桔油等已在美國商品化,國内商品化種類極少。

●動物源農藥:

指動物體的代謝物或其體内所含有的具有特殊功能的生物活性物質,主要包括動物毒素如蜘蛛毒素、黃蜂毒素、沙蠶毒素等,以及調節昆蟲的各種生理過程的昆蟲激素、昆蟲資訊素如棉鈴蟲性誘劑、甘蔗條螟性誘劑及天敵動物農藥等。用保幼激素的類似物處理七星瓢蟲雌蟲,可促使它多産卵,繁殖出更多的瓢蟲,用來防治蚜蟲。用蛻皮激素噴撒,可使昆蟲過早地蛻皮,發育成沒有生殖能力的成蟲。利用昆蟲或人工合成的性引誘劑,可以幹擾害蟲正常交配,影響其生長發育和新陳代謝,使害蟲緩慢而死,并影響下一代繁殖。已大量推廣使用或正在推廣的品種有除蟲脲、氯氟脲(抑太保)、特氟脲(農夢特)、氟蟲脲(卡死克)、丁醚脲(保路)、米螨、蟲螨腈(除盡)等。

●新型生物農藥——轉基因農藥:

指利用轉基因技術培育的抗病、蟲、草轉基因作物,如轉B.t.病毒(B.t.毒素基因在昆蟲病毒中表達),轉基因捕食螨(Metaseiulus occidentalis),轉B.t.基因棉花、玉米、馬鈴薯,轉Cpt I煙草、水稻、馬鈴薯、草莓,抗病毒轉基因甜椒、番茄、煙草、水稻等。生物工程技術為生物農藥的發展注入了新的活力,生物工程農藥的發展無疑是一個熱點,但我國有機食品和有機食品均禁止使用基因工程産品。

2.4、 誘導抗性與交叉保護作用

(1)誘導抗性:

生物和非生物因子都能夠誘導作物的抗性,誘導抗性機理主要涉及到寄主的細胞結構變化和生理生化反應。誘導抗性因子中,生物因子研究較多的是拮抗菌,實體誘導主要包括γ-射線、離子輻射、紫外光照和熱水處理等,化學誘導劑主要有β-氨基丁酸(BABA)、苯丙噻重氮(ASM)、水楊酸(SA)、茉莉酸(JA)和茉莉酸甲酯(MJ)等。目前為止,發現了不少化學藥劑具有植物激活作用,其中已有不少作為農藥産品投入使用,如烯丙異噻唑(probenazole)、乙膦鋁(fosetyl-aluminium)、殼聚糖(chitosam)、激活酯(acibenzolar-S-methy1)等。

人們還發現了不少天然物質具有抗病激活作用,其中尤其是各種細菌或真菌類微生物更引人注目。甲殼質(甲殼素)廣泛存在于蝦、蟹的外殼、昆蟲外皮以及真菌的細胞壁中,研究發現甲殼素能開啟植物中多種信号傳導途徑,誘導作物産生多種抗性物質,具有預防、減輕或修複逆境對植物細胞的傷害的作用,應用甲殼質農藥對炭疽、疫病、病毒、枯黃萎、根腐等病害等均可預防并直接控制。甲殼質農藥對各種蚜蟲均有明顯的觸殺作用,蚜蟲觸藥後4小時~12小時即死亡。0.4%低聚糖素廣泛應用于各種農作物、草原、森林等真菌類病害如赤黴病、稻瘟病、紋枯病、鏽病、枯萎病、碳疽病、潰瘍病、輪紋病、瘡痂病、黑星病、霜黴病、白粉病、葉斑病、葉枯病的防治;從大連保綠寶海洋生命科學研發中心有限公司利用殼寡糖檸檬酸鹽愈傷劑防治果樹根癌病,效果高達99%;我們在研究中也發現殼聚糖對辣椒疫黴病菌和水稻惡苗病菌有一定的抑制作用。

蔡新忠等(1996)實驗證明,水楊酸(SA)葉面噴霧可減輕水稻幼苗稻瘟病的發生。劉鳳權等(1998)研究表明,毒性基因缺失突變體Du728處理水稻植株後,防病效果達49.1%~50.2%。劉鳳權等(2000)用水楊酸誘導水稻幼苗,稻葉的發病率、病斑長度和病情指數都比清水對照明顯降低。棉花受棉蟲為害後,其株體内主要抗蟲物質(棉酚和單甯)的含量增加,降低了其對棉鈴蟲的适口性,擾亂了蟲體内正常的生理代謝。蠶豆、黃瓜、香瓜通過先接種産生局部病斑的侵染因子可以誘導出能系統保護免受真菌、細菌、病毒為害。

(2)交叉保護作用:

互動保護作用是指接種弱毒微生物誘發植物的抗病性,進而抵抗強毒病原物侵染的現象。一個非常成功的例子是巴西、阿根廷、烏拉圭柑桔病毒病的生物防治,柑桔樹經過弱毒菌株的接種可以抵抗強毒株系的侵染。我國通過亞硝酸誘變得到了煙草花葉病毒弱毒突變株系N11和N14,黃瓜花葉病毒弱毒株系S-52,将弱毒株系用加壓噴霧法接種辣椒和蕃茄幼苗,可誘導互動保護作用,已用于病毒病害的田間防治。此外,華南農大病毒室報道番小瓜環斑病毒(PRV)弱毒株防治PRV;山東農業大學吳洵恥等報道,利用棉花黃萎病菌的弱毒菌系V6-3、V8-I對強毒株系具有互動保護作用,可使病情下降8.1%~61.2%;北京農業大學魯素芸等人報道,利用從棉花維管束中分離出來的幾種鐮刀菌處理棉花種子,可延緩和減輕棉花枯萎病的發生,小區試驗的防治效果為39.8%~90.7%;闆栗疫病病原菌(Cryphonectria parasitica)弱緻病性菌株帶有可傳染的真菌病毒,已用于防治栗疫病。

3、生态控制(Ecology contro1)

3.1、概念:

病害蟲的生态控制,是指通過栽培、管理措施,創造有利于農作物生長發育,而不利于病害蟲繁殖、蔓延的環境條件,進而達到避免或控制病蟲害的目的。害蟲的生态防治,最早文字記載見于春秋戰國。

3.2、措施:

(1)适時播種:

病蟲害的發生與危害都有一定的最适時期和環境條件,在不影響作物生長發育的前提下,适當改變播種期,可避開病蟲害侵染和為害的最适時期,進而減輕病蟲危害。油葵對菌核病的防治就是一種避病性,由于晚播使葵花的開花期與子囊孢子的放射期錯開,減輕了浸染;大白菜播種過早,往往導緻霜黴病、軟腐病、病毒病、白斑病發生較重,而适時播種既能減輕病蟲危害,又能避免遲播造成的包心不實。

(2)合理布局及輪作:

合理品種布局可以限制病蟲害的蔓延與擴散、推遲或減輕病蟲危害。輪作不僅有利于作物的生長,而且可以減少土壤裡的病源積累和單食寡食性害蟲食源,特别是水旱輪作效果顯著。在生産中按不同的種類、品種實行有計劃的輪作倒茬、間作套種,既可改變土壤的理化性質,提高肥力,又可減少病源蟲源積累,減輕危害。蔬菜連作是引發和加重病蟲為害的一個重要原因。與蔥、蒜茬輪作,能夠減輕果菜類蔬菜的真菌、細菌和線蟲病害,水旱輪作可明顯減輕番茄潰瘍病、青枯病、瓜類枯萎和各種線蟲病等病害。

(3) 抑病士利用:

Fellow和G1yun(1934)分别在美國和英國發現小麥全蝕病的抑病士,Ger1agh(1968)在荷蘭驗證了小麥全蝕病抑病土的存在。酸性土壤有利于木黴孢子萌發,增強對立枯絲核菌的抑制作用,而堿性土壤有利于誘導熒光假單胞杆菌的抑病性。連作小麥多年的病田,全蝕病反而逐年減輕,甚至消失,這是由于土壤内積累了大量熒光假單胞杆菌等有益微生物而成為抑病土。對許多病害的研究表明,抑菌土在自然界普遍存在,開發利用抑菌土是病害生物防治的又一重要領域。

(4)生物多樣性控制病蟲害:

以往農民大多将各式各樣的蔬菜、果物和谷類等栽培在一塊土地上,這種不起眼的“見縫插苗”、“寸土必用”的吝啬種植方法,不僅節省了土地,而且也牡絕了害蟲與傳染病的大規模侵襲,使農作物免遭滅頂之災。研究表明,栽培品種的多樣化,能發揮天然防護壁壘的重大作用。朱有勇等(2003)發現水稻品種多樣性混合間栽,對稻瘟病有極為顯著的控制效果,尤其突出的是混合間栽中高度感病的優質地方稻品種對稻瘟病的發病率、病情指數均有極顯著的下降,防治效果達83%~98%。

(5)選用抗(耐)病蟲品種

選用抗(耐)病蟲品種是防治植物病蟲害最為經濟有效的措施。賈思勰在《齊民要術 種谷第三》中記載了86個谷子品種,其中14種“早熟耐旱,熟早免蟲”。脫毒種苗繁育技術是防治病毒病有效方法,采用馬鈴薯、大蒜、甘薯等脫毒種苗防治病毒病已大面積推廣應用,并取得良好效果。嫁接技術能有效減輕許多蔬菜病蟲害的為害,瓜類、茄果類蔬菜嫁接可有效防治瓜類枯萎病、黃萎病、青枯病等多種病害,如用黑籽南瓜嫁接黃瓜,防治枯萎病效果達95%。

(6)稻鴨共育(共作)技術:

稻鴨共育是利用鴨在稻田中不斷覓食活動,起到捕蟲、吃(踩)草、耕耘且刺激水稻健壯生育等多功能效果。利用稻田中的雜草、昆蟲、水中浮遊物和底栖生物養鴨,既保證鴨子生長,起到除草、滅蟲、淨田的良好效果,又具有過腹還田、增加土壤肥力的作用。是以,稻鴨共育可大大減少化肥和農藥用量,節省成本,并有利淨化農田生态環境,是開展有機水稻生産的一種有效方式。

4、實體機械防治(Physical and mechanical contro1)

4.1、實體防治

主要利用熱力、冷凍、幹燥、電磁波、超音波、核輻射、雷射等實體因素抑制、鈍化或殺死病原物,達到防治病害的目的。

(2)措施:

利用熱力治療感染病毒的植株或無性繁殖材料是生産無病毒種苗的重要途徑。用熱水處理種子和無性繁殖材料,可殺死在種子表面和種子内部潛伏的病原物,溫湯浸種是将種子用55 ℃溫水浸種30分鐘,期間不停攪拌。棉杆經硫酸脫絨後,用55~60℃的熱水浸種半小時,可殺死棉花枯萎病菌和多種引緻苗病的病原菌,熱水浸泡柑橘果實能有效控制貯藏期間的腐爛。處理休眠的馬鈴薯塊莖治療卷葉病的适溫為35~40℃,較高的溫度(40~45℃)可能鈍化類菌原體,柑桔苗木和接穗用49℃濕熱空氣處理50分鐘治療黃龍病效果較好。幹熱滅菌是将種子放于70℃恒溫箱中,幹熱處理72小時,這樣能較好的預防種子帶菌傳播的病害。幹熱處理法主要用于蔬菜種子,對多種種傳病毒、細菌和真菌都有防治效果。黃瓜種子經70℃幹熱處理2~3天,可使綠斑花葉病毒(CGMMV)失活。番茄種子經75℃處理6天或80℃處理5天可殺死種傳黃萎病菌(Verticillium tricorpus)。熱蒸汽也用于種子、苗木和溫室及苗床的土壤處理,通常用80~95℃蒸汽處理土壤30~60分鐘,可殺死絕大部分病原菌;高溫悶棚,可減輕設施栽培病蟲為害,例如35~40℃高溫悶棚,可控制黃瓜霜黴病蔓延。

冷凍處理也是控制植物産品(特别是果實和蔬菜)收獲後病害的常用方法、冷凍本身雖不能殺死病原物,但可抑制病原物的生長和侵染。低劑量紫外光照射桃、芒果、草莓、葡萄和甜椒等果蔬産品可明顯減輕采後病害。核輻射在—定劑量範圍内有滅菌和食品保鮮作用。60钴-γ射線輻照裝置較簡單,成本較低,γ射線穿透力強,多用于處理貯藏期農産品和食品。微波是加熱适于對少量種子、糧食、食品等進行快速殺菌處理。用ER-692型微波爐,在70℃下處理10分鐘就能殺死玉米種子傳帶的玉米枯萎病病原細菌。

4.2、除蟲器械治蟲

除蟲器械經曆了由簡單到複雜的過程。簡單的器械有鐵絲、木杖、鞋底等。農書中記載用鐵絲鈎殺樹孔内蛀蟲,用木杖擊落樹上尺蠖,用鞋底撲打蝗蟲等器械治蟲法。以後出現一些較複雜的治蟲器械,如劉應棠《梭山農譜》記載了一種專治稻苞蟲的蟲梳,“田家奮臂梳行,(蟲)累累就弊矣,血肉俱糜梳上”,治蟲效果較好。陳崇砥《治蝗書》記載了一種專治粘蟲的滑車,一人把滑車,“推入壟間,則兩旁插尺包抄禾苗,撥動蟲物滾入布袋 ,換壟推之,數次可盡”,直至上世紀50年代華北地區仍在采用。

4.3、實體機械:

常用的是人工用簡單機械如竹竿、掃把、網兜等,利用害蟲的假死性、群集性等習性來消滅害蟲。

4.4、套袋栽培:

套袋蔬菜無病蟲為害、無農藥污染,品種優良,産量高,效益好,如果品、黃瓜套袋,可直接阻隔病蟲為害,有利于維生素C的形成,保鮮期長,耐儲藏,且增産10%以上。

4.5、 誘殺技術:

主要利用害蟲的趨性将害蟲誘到一處,集中殺滅。常用的誘殺方法有:

(1)燈光誘集法,

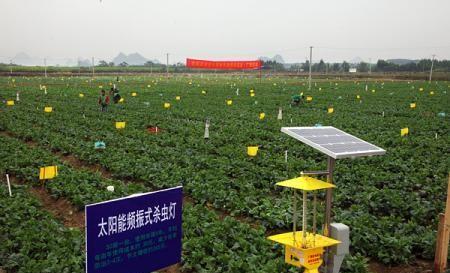

主要利用害蟲的趨光性,用白熾燈、高壓汞燈、黑光燈、頻振式殺蟲燈等誘殺鱗翅目害蟲,達到殺滅成蟲、降低田間落卵量,壓低害蟲基數,控制其為害的目的。

(2)色闆誘集法,

主要利用害蟲的趨色性進行誘集,如白色可誘集薊馬,用黃色捕蟲闆可誘殺蚜蟲、白粉虱、斑潛蠅等,用藍色捕蟲闆可誘殺棕榈薊馬,田間鋪設或懸挂銀灰色膜可驅避蚜蟲遷飛傳毒,減輕病毒病的發生;夏季高溫期鋪設黑色地膜,吸收日光能,使土壤升溫,能殺死土壤中多種病原菌。

(3)糖醋誘集法,

利用害蟲的趨化性進行誘集,主要誘集夜蛾科害蟲,如小地老虎、斜紋夜蛾等,糖醋比例為:糖3、醋3、酒1、水l0,為了提高防治效果,也可在糖醋中加入适量的農藥。

(4)性誘劑誘集法,

在害蟲多發季節,每667 m2排放水盆3~4個,盆内放水和少量洗衣粉或殺蟲劑,水面上方l~2 cm處懸挂昆蟲性誘劑誘芯,可誘殺大量前來尋偶交配的昆蟲,目前已商品化生産的有斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾、小地老虎等的性誘劑誘芯。

(5)覆寫防蟲網、薄膜等直接阻止害蟲為害:

覆寫塑膠薄膜、遮陽網、防蟲網,進行避雨、遮蔭、防蟲隔離栽培,減輕病蟲害的發生。蔬菜覆寫防蟲網後,基本上能免除菜青蟲、小菜蛾、甘藍夜蛾、甜菜夜蛾、斜紋夜蛾、棉鈴蟲、豆野螟、瓜絹螟、黃曲條跳甲、猿葉蟲、二十八星瓢蟲、蚜蟲、美洲斑潛蠅等多種害蟲的為害,控制由于害蟲的傳播而導緻的病毒病的發生,還可保護天敵。

5、人工防治

我國古代已有開溝陷殺、人工捕打和掘卵的方法進行害蟲人工防治,減少危害的記載。利用蝗蟲翅膀未長出,隻能跳躍、不能飛行的特點,開溝陷殺蝗蟲。明代徐光啟在《農政全書·備荒考》中有很詳細記載:“已成蝻子,跳躍行動,便須開溝捕打。《捕蝗考》記載人工捕打蝗蟲的方法。“蝗最難死……宜用舊皮鞋底……之類,蹲地相搭應手而斃,且狹小而不傷苗種。

人工防治是最古老、沿續至今仍在采用的有效病蟲害防治辦法,是一種省工、省錢、無污染、切實可行的途徑,包括人工捕捉、摘除病蟲枝及清掃田園枯枝爛葉等項措施,以壓低病蟲害發生基數。稻田冬季翻耕、灌水,可減少螟蟲越冬基數;秧田期可采用人工摘除螟蟲卵塊,減少本田期三化螟、二化螟蟲源;采用人工捕殺成蟲、砸卵、擊殺幼蟲等人工方法防治雲斑天牛的成蟲、卵及進入木質部之前為害的當年生小幼蟲,既經濟、簡便,又高效、無農藥污染;人們可以利用老鼠穴居、盜食的活動規律,巧設機關,采取堵、挖、灌、焚、趕等方法來捕捉害鼠。

(四)、實作綠色植保的基本方法

怎麼才能實作綠色植保?應從四個方面入手:

1、加強科學研究。

重點是農業有害生物的發生消長規律的研究、未來發生趨勢的研究、防控技術的研究(特别是遺傳防治、生态防治、生物防治、防治标準的研究要作為重中之重)、農業生态環境監測等。科學研究是基礎是前提,沒有這一基礎和前提,綠色防控就難以實作。

2、制定科學的實施方案。

在科學研究的基礎上,要根據綠色植保的基本要求,制定科學可行的綠色植保工作方案,對防治政策、防控目标要求、技術措施、組織保障措施、工作程序等進行細化。

3、加強宣傳和教育訓練。

通過宣傳和教育訓練,讓我們的政府上司、農業技術幹部、廣大農民群衆及相關社會群體對綠色防控的意義、措施和方法有一個清清楚楚明明白白的認識,進而自覺地支援或投身于綠色防控工作中。

4、抓好實施和總結提高。

首先行政部門要統一安排和部署綠色防控工作,要采取簽訂目标管理責任書的形式靠實任務;其次要組建一支過硬的綠色防控實施隊伍(包括技術過硬、設定過硬);第三是經費的保障和支援,綠色植保服務于國家和全社會,所需經費财政部門必須予以保障;第四是進行督促檢查和總結,發現問題及時糾正,總結出寶貴的經驗要及時交流。

(五)、綠色控制技術發展趨勢及存在的問題

盡管農作物有害生物綠色控制技術措施有了長足的發展,但在研究開發和應用等方面仍存在一些突出問題。無論控制速度,還是控制效果,均不及化學農藥,使用上往往需要有長遠、全面的眼光,有時還需要犧牲局部的利益。但随着人們對化學農藥弊端和發展可持續農業重要性的進一步認識,綠色控制技術必将為大衆所接受。多種技術協調應用,也一定能發揮其應有效力而造福千秋後代。

未完待續,敬請關注!