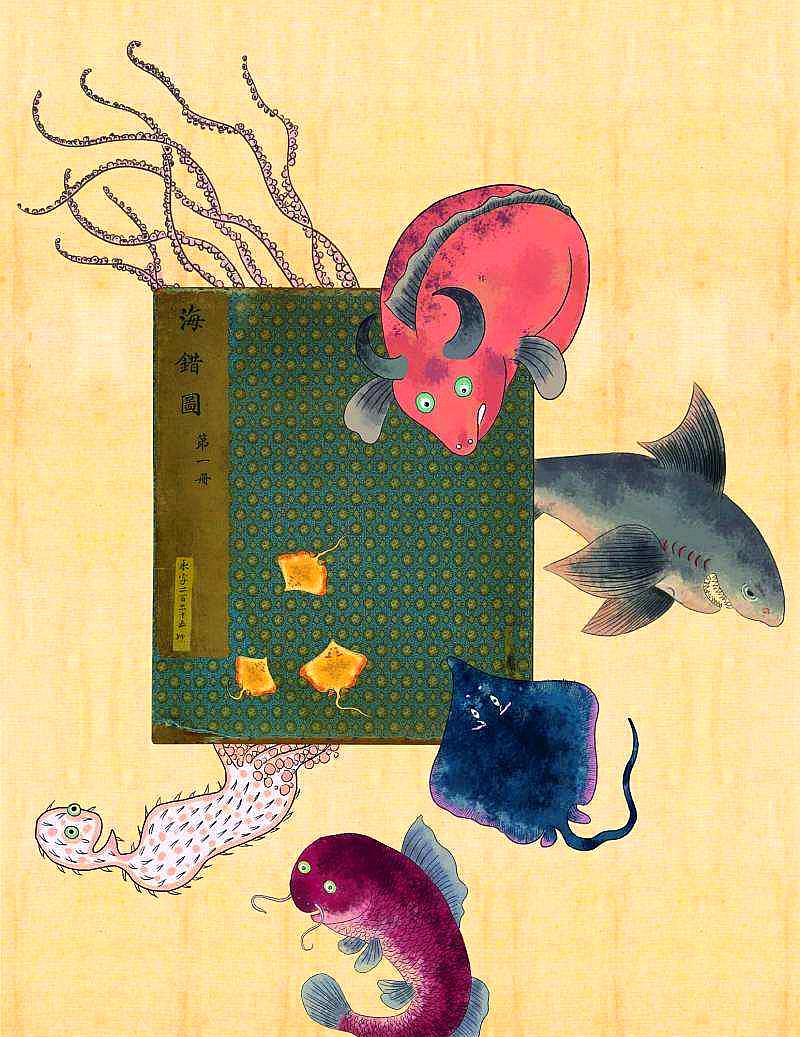

近些年,由清朝人聶璜所繪的海洋博物圖書——《海錯圖》,憑借其獵奇的畫風和頗具趣味的配文,得到了衆多讀者的喜愛。很多讀者都對清朝人能創作出這種頗具現代博物志圖書風格的作品而感到驚訝不已。不過,盡管此書的成書時間可追溯到清康熙年間,但它卻不是中國最早的水生動物志書籍。十八世紀時,瑞典人卡爾·馮·林奈發表了《自然系統》一書,這是西方世界第一本采用現代生物分類體系劃分生物的地區性經濟動物志。但假如你把目光轉移到東方,你就會發現在《自然系統》出版時的一個多世紀以前,明朝萬曆年間中國便誕生了擁有類似的生物分類方式的動物志,其書名為《閩中海錯疏》,作者叫屠本畯(音同“俊”)。

海錯一詞中,“錯”是種類繁多、錯雜之意,是以“海錯”指的是海洋生物

屠本畯出身于貴胄之家,其父屠大山在嘉靖年間曆任川湖總督、南京兵部侍郎、應天巡撫,後來他也是以得以承父蔭而位列廟堂。大概是受到喜愛黃老學說的父親的影響,屠本畯沒有因家庭條件優越而沾染上驕奢淫逸之氣,對名利的追求欲望也并不強烈,唯一能讓他廢寝忘食全身心投入的可能隻有讀書一事。晚年之時,曾有人問他是否會因垂垂老矣而心懷苦悶,他回答道:“吾于書,饑以當食,渴以當飲,欠伸以當枕席,愁寂以當鼓吹,未嘗苦也”,由此可見讀書在他心中的分量,是以屠姓宗祠通用聯會使用“書渴以當飲,至老尚手一卷”作為上聯去紀念他,也就不足為奇了。

博覽群書的好處在于能夠讓人擁有廣闊的知識面,這一點在屠本畯身上展現得尤為明顯,因為他對許多領域均有涉獵研究。在他的諸多著作中:有涉及中式插花理論的《瓶史月表》、有研究茶藝的《茗笈》、有植物學著作《野菜箋》和《離騷草本疏補》、還有教授如何經營隐居生活的經濟類著作《山林經濟籍》,甚至有學者研究發現《金瓶梅詞話》的序作者“欣欣子”也有可能是屠本畯的化名。不過要說屠本畯的代表作,那還得是記載了福建沿海各類水産動物的形态、分布、習性等資訊的動物志——《閩中海錯疏》。

屠本畯,字田叔,又字豳叟,号漢陂,晚年自稱憨先生、乖龍丈人等

按照書末跋文中的說法,屠本畯寫書的動機乃是因為他在赴任福建地區的鹽運司同知一職前,時任太常少卿的餘寅之委托他寫一本有關閩越海産的書籍,是以他為了“有奇以複,且詶客問”才有了動筆的念頭。但據書中序言所載,屠本畯自己也認為水族“多而不可筭數窮推,大則難以尋常度量”,是以他想用自己知識将水族生物“厘正形似”,以便後世能“搜陸海之珍藏,釋龍宮之脍炙”。如此看來,屠本畯該是本就有寫書的打算,餘寅之的委托隻不過是促成此書誕生的其中一個因素而已。

屠本畯自序

現如今所能見到的《閩中海錯疏》,基本上都是《四庫全書》版本,紀曉岚等人之是以會将此書收錄其中,原因在于此書對福建海域的水生動物“叙述較備”。完備,是此書的一大特點。據統計,總共三卷《閩中海錯疏》中,前兩卷記錄到的鱗部生物達一百六十七種;末卷則有介部生物九十種和非福建所産但又常見于福建海域的“海粉”、“燕窩”兩種。這二百餘種的生物不僅涵蓋了各類常見的淡水和海水魚類,還包括節肢類動物、軟體動物、兩栖類動物等。而除了收錄的生物數量豐富之外,更讓此書從群書中脫穎而出的還是書中所采用的的那套較為科學、先進的生物劃分方法。

海粉,海兔科動物藍斑背肛海兔的卵群帶,食之清熱養陰,軟堅消痰,常用來煮湯

明朝舉人周裔先在給此書作序時曾表示,水生動物“彼此異同形質,難于睹記”,以緻于自古以來沒有多少書能夠“列其名于毫素,肖其貎于丹青”。直到《閩中海錯疏》出現,世人才真正做到“一披閱而陸海之珍藏,龍宮之怪異,悉具掌中”。此話雖顯誇張,但确實一語中的。

書中将水生動物分為鱗部與介部兩種,即帶鱗的動物和帶甲殼的動物。二部之中又細分為蟹、螺、蛤、蝦蟆等數十種小類,然後這些小類進一步劃分至具體生物。比如在第一卷“鱗部”開篇,屠本畯按外形将鯉、鲫、鲂這三種魚類劃歸一處,然後在這三大類中又細分為黃尾魚、金鯉、烏鯉、金鲫等多個具體品種。盡管此方法稍顯粗糙,但若從現代生物學的劃分方法來看,其實這幾種魚都是屬于鯉形目鯉科,這說明這種劃分方式确有實用之處。由于現代的動物分類方法須等到十八世紀才開始出現,是以十六世紀的屠本畯在《閩中海錯疏》中使用的分類法在那個時代可算是極為先進的了。

金鲫,又名紅鲫,日本稱绯鲋,屬脊索動物門、輻鳍魚綱、鯉形目

《閩中海錯疏》的另一大特點是文字簡潔、生動,周裔先評價書中行文“隽永有味”。

在描寫“鮆”時,屠本畯寫道:“鮆,頭長而狹,腹薄而腴,多鲠,脊如刀刃,故謂之刀鮆”;而在“彈塗魚”一條中,他則寫道:“彈塗,大如拇指,須鬛,青斑色,生泥穴中。夜則骈首朝北,一名跳魚。海物異名記雲:登物捷若猴,故名泥猴”。從上面的例子可以看出屠本畯在描述動物外形時,所用的文字非常簡練,但又能準确抓住動物特點。

中華民族是吃貨民族,看到新奇的動物時常常會不由自主地提出“吃貨三問”,即“能不能吃?好不好吃?該怎麼吃?”。作為一本由中國人所寫的合格的動物科普書,《閩中海錯疏》自然不會忘記回答這三個問題。在描寫“寄生”(即寄居蟹)時,除了有“寄生其中,負殻而走,形如蠏,四足兩螯,大如榆莢”這種外形描寫之外,屠本畯還提到它“味若蝦”,并告訴讀者吃的時候隻需要用工具輕輕剔取,那麼蟹肉就會“曳之即出”,而且還非常貼心地建議道:“炒食味亦脆美”。瞧瞧,生怕你不懂得怎麼做菜,連烹饪方法都傾囊相授了。

爆炒寄居蟹

當然,《閩中海錯疏》也并非盡善盡美。由于不像後世那般對動物有着深入的研究,屠本畯在對動物進行分類的時候難免會鬧出給動物亂認親戚的笑話。比如在蝦類中,他除了将蝦姑(即皮皮蝦)、白蝦、對蝦等歸入其中之外,還把海蜈蚣也寫在裡面,原因是“海蜈蚣狀類蝦姑”。但按照現代分類學來看,海蜈蚣屬于環節動物門、多毛綱,而蝦姑則是節肢動物門、軟甲綱,這二者差距還是相當大的,更别說攀親戚了。

海蜈蚣學名沙蠶,常用來作釣餌

對動物的研究不足還展現在動物習性等方面的描述錯誤上。在介紹比目魚的時候,屠本畯用“狀如牛脾,鱗細,紫黑色,一眼”較為準确地描述了其外形,但随後又加了一句“須兩魚相合乃行”。作為現代人的我們都知道比目魚不像普通魚類那樣豎着身體遊動,其遊動方式更類似于蝙蝠魚。然而古人并不知道這一點。由于比目魚的外形過于另類,腦洞大開的古人便認為它們需要兩條魚貼合在一起才能遊行,否則不能前進半步,這就有些類似神話傳說中雌雄并翼而飛的比翼鳥。這種觀念從很早以前就深入人心,連《山海經》都能看到相關記載。是以屠本畯認為比目魚“須兩魚相合乃行”,也正是基于此種觀念。

比目魚具有扁平的身體,眼睛隻生長在身體的一側,具有魚類中獨一無二的不對稱結構

但與上面的缺點相比,此書最大的遺憾還是在于缺少配圖。僅靠文字的話,即使動物外形描述得再準确,在沒見過該動物的人的腦海中所生出的畫面多多少少都會有所不同,這就不利于資訊的有效傳播。而且沒有配圖也會讓這類動物志的閱讀趣味性降低,這一點也是導緻《閩中海錯疏》的知名度遠不如《海錯圖》的原因。

但無論如何,作為一本誕生于十六世紀的動物志,《閩中海錯疏》的先進性是不容抹殺的。從動物的生物學特征着手,對其加以區分、歸類,是現代對動物進行分類的重要途,而屠本畯在沒有系統學習過這種分類方法的情況下,僅憑自己淵博的學識和對實體的細緻觀察,就能将各種水生動物準确劃分到如此程度,實在難能可貴。無怪乎《四庫全書》會評價此書“辨識名類,一覽了然,頗有益于多識,亦考地産者所不廢也”。更重要的,是此書還建立了一種“對生物進行細緻劃分”的概念,這代表了中國古代學者向自然分類學邁出了重要一步,也是讓此書得以不朽的原因。

——————完——————