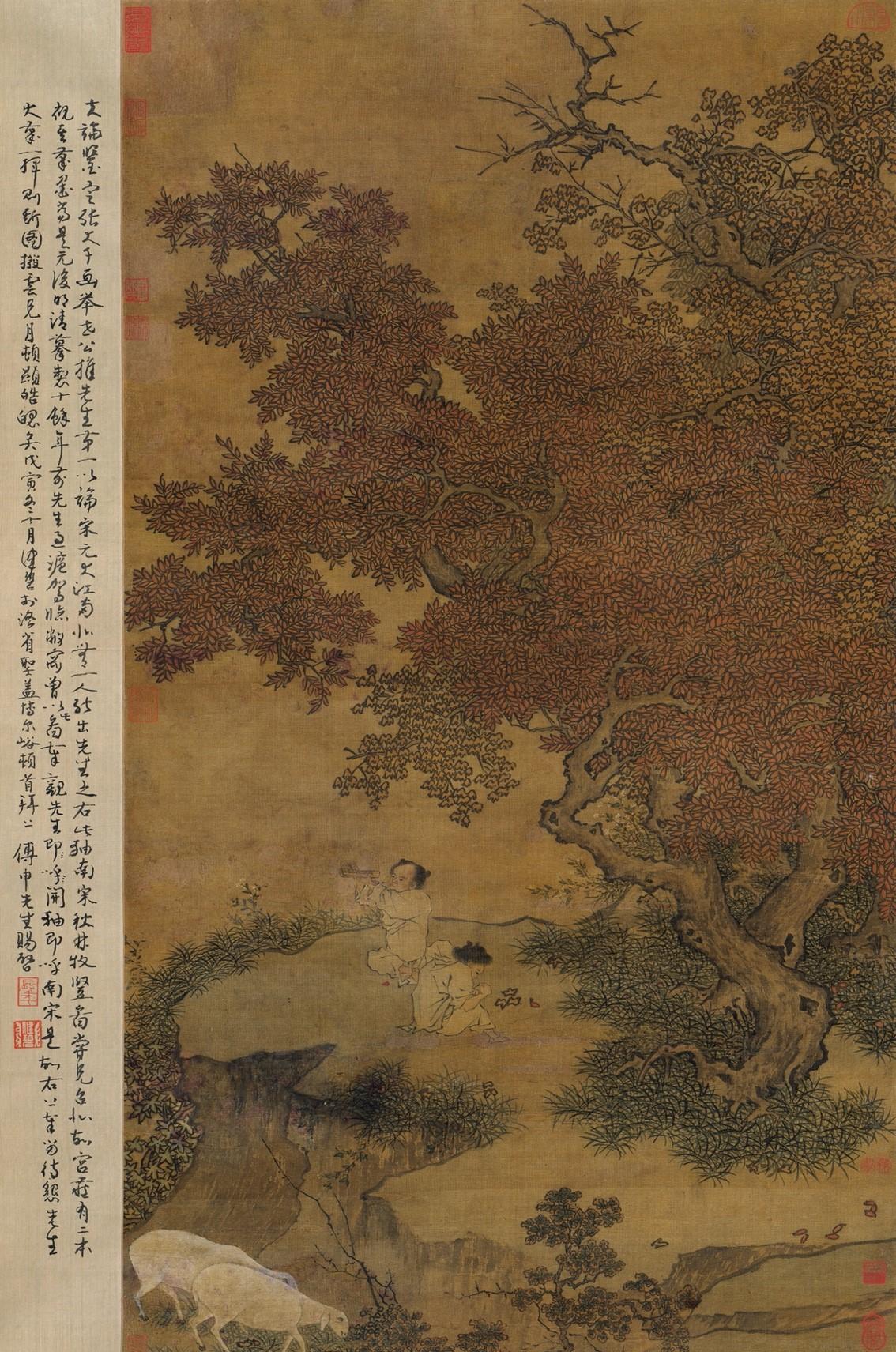

上海解放初,狄家出讓古畫《秋林牧童圖》,陳佩秋趕去狄家看畫,程十發當時也看過這幅畫,但被陳佩秋捷足先登,把這幅畫收了下來。1984年,知名鑒定家、書畫家傅申曾到上海見到此作,“開軸即呼南宋”,陳佩秋将此事記錄于畫作旁的題跋上——這是陳佩秋之子謝定偉透露的一段關于母親的收藏往事。

近日,一則《高花閣鑒存——謝稚柳陳佩秋伉俪紀念專輯》将現身中國嘉德秋拍的消息引發業界廣泛關注。日前,十餘位專家學者圍繞這一專輯和謝稚柳、陳佩秋夫婦的鑒藏佳話,在滬展開學術研讨。

該紀念專輯包括郭忠恕(傳)《避暑宮圖》、馬遠(傳)《松下彈琴圖》、趙孟頫《竹禽圖》、馬遠《松泉高士圖》、趙雍《寒林圖》、佚名《秋林牧童圖》、王冕(傳)《梅竹松石圖》,或有重要出版著錄,或參加過重要展覽。這七件高花閣藏宋元書畫,陳佩秋珍若拱璧,或題裱邊,或钤藏印,或經謝稚柳題簽、題詩堂。

其中,郭忠恕(傳)《避暑宮圖》是本次學術座談會的焦點。這件立軸為設色絹本,尺寸有16平尺之巨,钤有八方鑒藏印,是古代界畫的重要傳世作品。

據鄭重《謝稚柳系年錄》記載“(一九四八年戊子三十九歲)鑒定陳佩秋藏郭忠恕《避暑宮殿圖》為真迹。”可知早在20世紀初,《避暑宮圖》即為陳佩秋收藏。

新中國成立後,此作入存上海博物館,1959年人民美術出版社編入《中國博物館藏畫·上海博物館藏畫》第五圖,當時被定名為《宋·佚名·溪山樓觀圖》,上世紀80年代初退還陳佩秋先生。第二次出版是在1999年,由上海人民美術出版社以1959年版本再版。2003年,上海古籍出版社出版《古畫粹編一·五代郭忠恕避暑宮圖》。

國家文物鑒定委員會委員、上海博物館研究員單國霖指出,《避暑宮圖》的點葉種類豐富,皴法線條畫法古樸,屬五代之後,北宋前期作品,毋庸置疑。

古書畫鑒賞家尹光華30年前曾看過《避暑宮圖》。在他看來,《避暑宮圖》是中國繪畫史第一流界畫之作,令人過目不忘。它代表着中國宮廷建築界畫極高水準,以高明的處理方式令畫中元素在畫法上達到統一。

上世紀90年代,上海大學教授徐建融也曾看過此作,他認為這件《避暑宮圖》為中國山水畫裡程碑之作,可與台北故宮所收藏的範寬《溪山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》及美國大都會博物館董源《溪岸圖》并稱為北宋五大山水畫裡程碑作品。

1959年出版的《上海博物館藏畫》也曾評價此畫為傳世宋畫中稀有的傑作:“此圖山水樹木,空靈樸茂,界畫樓台,細密繁複,這樣描繪建築物的宏偉局面,顯然出于宋代高手,為現時傳世的宋畫中所稀有的傑作。”

當代金石名家吳子建認為,《避暑宮圖》畫得驚心動魄,其重要性不在《溪岸圖》之下,“此為有拍賣市場以來,中國繪畫的最重要一件作品,其在曆史、文化、繪畫史上的重要性不言而喻。”

在中國美術學院教授、古代書畫鑒定家吳敢看來,《避暑宮圖》中皴筆畫法極為高古,是曆代屋木畫(也稱界畫)裡極高水準的一幅。針對畫面出現的建築,他也曾做過考證:“我曾專門帶學生到陝西麟遊避暑宮原址考察,在那山上找到蠻大的宮殿柱礎。地貌與這張《避暑宮圖》十分接近。”

1979年,謝稚柳撰寫《上海博物館藏畫讀後記》,專門解讀《避暑宮圖》:“我要特别提出的,是第五圖宋無款《溪山樓觀圖》,此圖清方浚頤的《夢園書畫錄》說它是唐王維的畫筆,這顯然是把它的年份提得遠了一些,但它也不會距離唐代過遠,至少是北宋初期的畫筆。元王振鵬的嫡派李容瑾的《漢苑圖》,在形體上完全脫胎于這一圖。同時的夏永,也屬于這一派。第二十七圖元人《廣寒宮圖》,是元代初期的作品,畫風與王振鵬最相近。這幾位元代的傑出的畫家,風格均不脫第五圖的範疇,就隋唐的畫壁上的界畫來看,第五圖已是新興的流派,指出了從唐以後到元代界畫的‘源’與‘流’。至明代的界畫,又是承接南宋的衣缽,與這一派已是大異其趣了。”

複旦大學兼職碩士生導師徐涵明表示,兩宋繪畫是中國繪畫史的高峰,而謝稚柳與陳佩秋二老鑒定并收藏的這七件作品極為珍貴,尤其《避暑宮圖》應該擁有更高地位,各種證據都指向它是《宣和畫譜》著錄的那件。

謝稚柳陳佩秋伉俪有“當代趙管”之美譽。鄭重指出,謝稚柳陳佩秋既是書畫家,又是鑒定家,但是各人的側重有所不同,即将上拍的七件宋元古代繪畫作品,是陳佩秋的收藏,但從題簽和跋語中,可以看出他們二人的共同興趣,也留下他們研究學習的曆史痕迹。

徐建融認為,兩位大家在書畫鑒定上的重要特點,是不為收藏而收藏,而是以自己的繪畫實踐來收藏,“特殊之處在于他們能夠接觸到宋畫原作,通過潛心借臨原作與收藏,很早就在宋畫學習方面取得很高成就。”他指出,用自己繪畫實踐來取得鑒定成就與高度,謝稚柳先生與陳佩秋先生是開派者。

在吳敢看來,傳統書畫鑒定家需具備非常全面的素養,陳佩秋先生和謝稚柳先生亦是如此。他們在國學、繪畫、書法及詩詞修養等方面取得的極高造詣,以及對于書畫曆史及書畫家的全面認識與掌握,代表着南方書畫鑒定的高度。

書法篆刻家劉一聞指出,謝稚柳先生在藝術鑒定上形成自己獨特體系,創造性提出“性格說”,他認為鑒定的标準,是書畫本身的各種性格,是它的本質,“筆墨是書畫創作的基本條件,也是形成書畫風格的重要前提,更是鑒定書畫的根本依據。謝稚柳先生認為:無論書畫之作,都牽涉到用筆、結構和整體氣息的關聯,這三者不可分開。此中,既展現了作者的思想,也展現了時代的總體風格。”

談及父母的鑒藏,謝稚柳陳佩秋之子謝定琨表示,“這些都是在他們繪畫及收藏中有很大幫助的作品,現今之是以有價值,也是因為它們當時被人所忽略。”

謝定偉認為,父母親的宋元繪畫研究與繪畫實踐相輔相成、齊頭并進,将畢生精力投入對宋元繪畫的研究,鍛煉鑒賞眼力,提高繪畫水準,“他們幾十年收藏積累靠的是眼力而不是巨額财力,我們不僅要傳承這些優秀的古代作品,還要傳承他們在宋畫研究、繪畫實踐上精益求精的精神。”

“父親一直說自己,鑒定是主業,畫畫是副業。”謝定偉介紹說,鑒定方面,父親一生的精力都花在研究古代書畫上,“1983年中國古代書畫鑒定小組是父親起的頭,幾位老先生中隻有我父親出全勤,他一人從頭到尾一次沒有缺席過。”

單國霖也回憶起當年傳奇《上虞帖》與《煙江疊嶂圖》入藏上海博物館傳奇故事。1957年,北京著名古董商靳伯聲專程趕到上海,找謝稚柳先生鑒定王诜的《煙江疊嶂圖》。這畫此前已經很多專家鑒定,是一張有名的“假畫”。靳伯聲說藏家急于用錢,想謝稚柳先生幫忙向博物館推介,以一張宋畫而非王晉卿真迹的身份賣,開價800元。

由于上海博物館收購文物鑒定委員會有“一票否決制”的規定,謝稚柳雖認為此作是真迹,但也無奈隻能将畫退回給靳伯聲。一年多後,靳伯聲又想将此作以2000元的價格賣給謝稚柳先生,最終被謝稚柳先生以1800元買下。特殊年代,《煙江疊嶂圖》波及謝稚柳先生,此畫與《避暑宮圖》一并被沒收,直至上世紀80年代藏畫才全部退還。

1996年,謝稚柳先生與陳佩秋先生最後決定将《煙江疊嶂圖》捐贈上海博物館,單國霖表示,上海博物館入藏王诜《煙江疊嶂圖》的背後故事,是一段特别值得記載的曆史。

王羲之《上虞帖》唐摹本也是借謝稚柳先生慧眼一錘定音。上世紀70年代,上海博物館書畫碑帖方面的文物收購專家萬育仁先生,清理文物時于竹筐内發現《上虞帖》,謝稚柳先生細緻研究後發現南唐“内和同印”,他将《上虞帖》與其他王羲之唐摹本比較,認定為唐人摹本。後來,《上虞帖》被洗掉浮灰,重新裝裱,“内合同印”清晰顯現出來,由此印證了謝稚柳先生的論斷,《上虞帖》成為上海博物館藏最早的書法墨迹,堪稱鎮館之寶。

上海博物館原副館長顧祥虞回憶起二老與上海博物館的諸多往事,他指出,謝稚柳先生對上海博物館文物收藏的數量及品質提升起到關鍵作用,該館館藏許多精品的征集及鑒定都是以謝稚柳先生為核心展開的。

不隻是對于博物館系統的大力支援,上海政協文史委原常務副主任祝君波提及一段拍賣曆史:1993年6月20日,朵雲軒拍賣在上海舉辦新中國曆史上首次藝術品拍賣會,謝稚柳先生親自為首場朵雲軒拍賣地首件拍品敲槌,這是中國藝術品拍賣市場意義非凡的“第一槌”,引領了中國藝術品拍賣曆史性轉折。

“正因為謝稚柳先生拍下了朵雲軒拍賣第一槌,後來中國嘉德拍賣第一槌就交給徐邦達先生,這也是一種南北呼應。”祝君波說。

謝稚柳先生曾說,“古代書畫我們不要輕易地下結論,要好好地體會它們。”對此,中國嘉德董事總裁胡妍妍頗為感慨,“這對拍賣公司是一種曆史責任,一定要尊重這些幾百年甚至上千年留下來的古代藝術作品。”

中國嘉德副總裁兼中國書畫部總負責人郭彤表示,文化影響力、藝術市場的推動力最後都落實在每一件作品中,“一批重要的藏品,有可能成為藝術市場重要的推動力量,但是它所帶來的影響,絕不僅僅限于市場,還将輻射到整個文化藝術研究中。”

作者:李婷

編輯:周敏娴

圖檔:主辦方