要說到中醫方劑,其實最早源自于《黃帝内經》,在《黃帝内經》中記載了13個方劑,但要真正意義上可以稱得上系統完備的方書,還得數東漢時期的名醫張仲景所寫的《傷寒雜病論》,即便是後世醫家将其整理成《傷寒論》和《金匮要略》兩部經典,但仍然無法掩蓋《傷寒雜病論》為“方書之祖”的事實。一般人們都喜歡把書中的第一次出現的方劑,稱之為第一方。

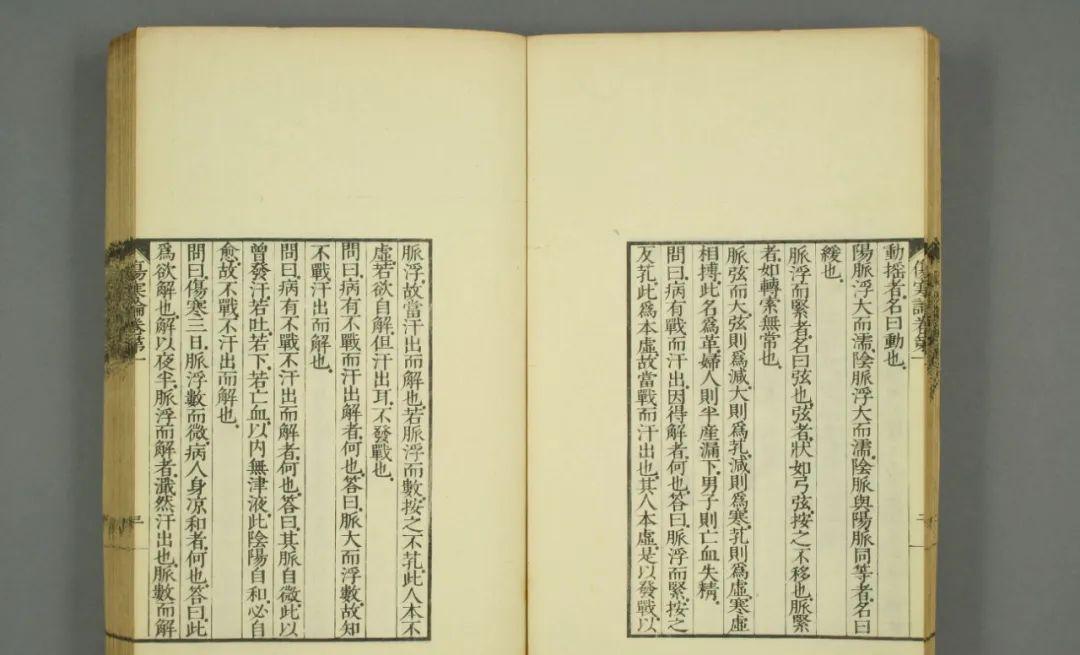

《黃帝内經》中第一次出現的方劑叫“湯液醪醴”,用現代的話來說,這個方劑其實是一個料理,是可以當作小吃來吃的,而《傷寒雜病論》中出現的第一個方劑則是桂枝湯,這個方劑被後世醫家譽為“群方之冠”“傷寒第一方”。随着經方和時方的不斷發展和交融,至清代,名醫汪昂總結了古今名醫名方,創造性地編撰了《湯頭歌訣》一書,以便于後世學子們能夠快速學習中醫方劑。

那麼,《湯頭歌訣》第一次出場的方劑又是什麼呢?那就是大名鼎鼎的時方代表——四君子湯。不過,《湯頭歌訣》中的四君子湯,并不隻是一個方劑,而是一個方劑組合,原話是這樣的,“四君子湯中和義,參術茯苓甘草比,益以夏陳名六君,祛痰補氣陽虛餌。除卻半夏名異功,或加香砂胃寒使。”一首歌訣裡暗藏了四個方劑,也就是四君子湯、六君子湯、異功散、香砂六君子湯。

奇妙的是,由四君子湯演化而來的異功散、六君子湯、香砂六君子湯居然都有益氣健脾的共同作用。那麼,這四個方究竟是怎麼來的,先得捋捋。四君子湯出自宋代《太平惠民合劑局方》,異功散出自宋代名醫、兒科鼻祖錢乙的《小兒藥證直訣》,六君子湯出自明代的《醫學正傳》,香砂六君子湯出自《古今名醫方論》。

但實際上,六君子湯和香砂六君子湯的出處是有争議的,六君子湯的“出生年代”應不晚于元代,而香砂六君子湯的“出生年代”應不晚于明代。

為什麼《湯頭歌訣》要将四君子湯這個組合放在第一個呢?這與《黃帝内經》所說的人“以胃氣為本”有關。人體脾胃在中焦,主管着人體的水谷、水液代謝,如果脾胃不和、脾胃虛弱,自然而然地就會百病叢生。

那麼,清代名醫将四君子湯組合放在第一個出場,僅僅是因為脾胃為“後天之本”嗎?顯然不是,四君子湯所用四味中藥,都是藥性緩和、溫而不燥、補而不峻的中藥,堪稱中藥領域裡的翩翩君子。

那麼,四君子湯以及由四君子湯演化而成的其他三個良方,究竟各有什麼妙用呢?四君子湯主要适用于脾胃氣虛證,而另外三個方劑的配伍都有一個共同特點,那就是補氣中藥和行氣化痰中藥互相配伍,進而使得補氣的過程很通暢,而不至于出現滞氣的情況。

不過,不同的是,異功散加了陳皮,兼有行氣化滞的作用,更适合脾胃氣虛兼有氣滞的證候;

六君子東加了半夏與陳皮,兼有和胃燥濕的作用,更适合脾胃氣虛兼有痰濕的證候;

而香砂六君子湯,加了半夏、陳皮、木香與砂仁,增強了益氣和胃、行氣化痰的作用,更适合脾胃氣虛兼有寒濕滞中的證候。

由此可見,《湯頭歌訣》把四君子湯作為全書第一方,是有着獨特意義的。而四君子湯中隐藏的異功散、六君子湯和香砂六君子湯都是後世醫家愛用的經典良方,在臨床中,但凡辨證準确了,用諸臨床,必能起到效如桴鼓的妙用。

【本文由“金蘭中醫學社”新媒體獨家出品,圖檔來源于網絡。作者金蘭,未經授權,請勿轉載、複制】