<h1 class="pgc-h-arrow-right">早期的秀場文化</h1>

在七十年代之際,是台灣秀場的鼎盛時期,“南豬北張”之一的“北張”就是指張菲。

當時的張菲也才二十歲出頭,但因為生活環境所迫,不過是毛頭小子的年紀,張菲卻已經顯得比常人要穩重,識大局。

因為排在家裡居中的位置,上有姐姐,費貞绫——有東方“維納斯”之稱的豔星,下有弟弟,費玉清——歌喉清亮,秀場公務員之稱的歌手,張菲在大膽和拘謹之間,有着中和的意味,他成熟穩重,做事嚴謹。

在演藝圈裡,是因為姐姐費貞绫先行試水,看到台灣以及其他地方的演藝圈開始大紅,于是費貞绫将2個弟弟都帶入演藝圈。

也是因為這個先見之明,張菲一家三個兄弟姐妹在日後成為衆人稱贊的“一門三傑”。

作為眷村出身的張菲,本身也有着眷村文化的身影——刻苦、奮鬥。

在當時經濟不大好的時代,人們需要給多舛、多變的生活添加一些笑料和放松,是以有點經濟能力、或者有點社會地位的人等,都會到歌廳、露天休閑場所等觀看表演,亦或是日常的紅白喜事,或者喬遷、廟會等,也會請那些擅長唱歌、說笑的人演出,以此作為排場和門面。

在這樣的種種情景下,就衍生出秀場文化。

參加秀場的歌手、藝人等,紅的人經常是通告不斷,一個接一個地,四處奔波,但收入也很可觀,因為秀場藝人的主要經濟來源是看秀觀衆的紅包。但是藝人不紅的時候,通告很少,也經常食不果腹。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">秀場裡的小兵</h1>

秀場環境裡,也有很多不确定因素。因為觀衆們的反應經常是五花八門,臨時加各種要求、各種演出節目的請求等也是不按套路出牌,是以早期的歌手、藝人、主持人等,都被鍛煉出好口才以及很好的現場應變能力。

早期的張菲就是在這樣的秀場環境裡被鍛煉出來的。

外加他沉着穩定的性格,張菲做到了“南豬北張”的格局。

秀場時光,可以說是張菲“小兵”經曆的積累和轉折。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">電視機裡的大将</h1>

當科技的進步帶着電視機步入人們的生活并普及化後,綜藝節目繼承了秀場的部分功能——逗笑觀衆。

從西餐廳等秀場裡輾轉到電視台的張菲,其實原先是因為歌唱能力出道的。但後來因為正式出現在電視機上,因為偶然的機會,主持了綜藝節目《黃金拍檔》,以及後來演出喜劇電影,進而慢慢地定型,在綜藝節目裡,以主持人的身份深耕。

從《音樂教室》到《龍兄虎弟》,以及後來得《綜藝大哥大》等,多個火得如日中天的綜藝節目,不僅讓他接觸到從音樂到演戲,以及幕後等娛樂圈裡多個領域的出色人物,同時,也接待了當時政治上的多位大人物。

在張菲之前,這樣的場面很少,也可見張菲在娛樂圈裡的影響力之大。

當時,尚且的吳宗憲還不見經傳,一個勁兒地在張菲主持的綜藝節目中找存在感。

張菲和弟弟費玉清二人,一個用一本正經地講各種笑話,與各個上節目的女藝人傳“绯聞”等立人設,一個是則是一本正經地開車,以及順手拈來就對女歌星、男歌星的歌唱特點進行惟妙惟肖的模仿。兩個人各有各的特色,外加他們是誰親兄弟,經常拿家裡的事情、八卦等說笑,極大地滿足了觀衆們的好奇心。

第30屆和第39屆的台灣電視金鐘獎綜藝節目主持人獎肯定了張菲的主持能力,卻沒能直覺地向觀衆道出張菲背後的“挑剔”。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">“挑剔”是“小兵”向“大将”質變的原因</h1>

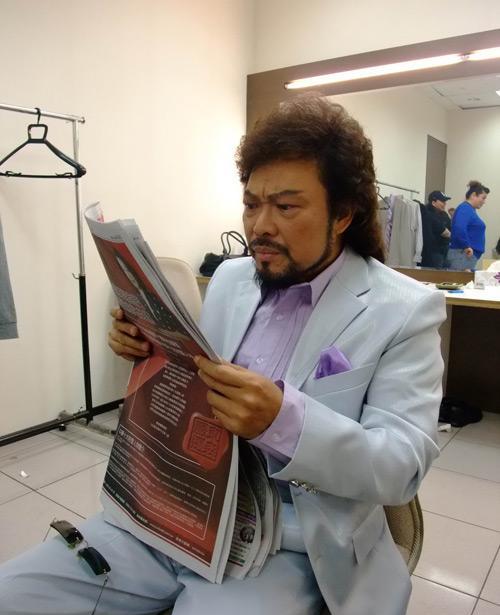

在旁人的眼中,張菲非常敬業,甚至有點“挑剔”。

他可以因為節目拍攝的效果達不到自己心裡預期的,就一直拖延時間,直到拍攝的效果是自己滿意的。

敬業的态度從中可見。

也難怪他能拿金鐘獎。

日常生活中,張菲對待主持事業的心态也從沒放松過。

在生活中看電視、看電影時,他經常是一眼就看到幕後工作。以緻于他得自己買DVD等回家看,邊看邊暫停播放,研究别人那好的情節是怎麼拍攝出來的,那不好的地方該如何改進,以及如何避免等。

按張菲自己對自己的評價,他自诩自己為藝術家,是以都用高标準要求自己。

也得感謝這樣的高标準,成就了張菲自己的一生,也為無數電視機前的觀衆們帶來了很多難忘又歡樂的回憶。