#讀書##閱讀的溫度#

廁讀,就是邊上廁所邊閱讀,拽點兒說就是如廁之讀,文雅點兒、古道點兒說就是出恭之讀,說白了就是衛生間、洗手間之讀;這是古人傳下來并曾津津樂道的一種讀書法。

這經驗許多人都有:廁所裡,一邊拉屎撒尿一邊讀——書、刊、報或所家人性的牆挂(大酒店、高速服務區衛生間常見),或~~手機。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="43">一</h1>

在《歸田錄》中,歐陽修記載了錢惟演、宋绶的廁讀。

錢惟演是個真正的“官二代”,卻沒什麼不良嗜好,其自謂:“平生惟好讀書,坐則讀經史,卧則讀小說,上廁則閱小辭,蓋未嘗頃刻釋卷也。”

宋绶則是“每走廁必挾書以往,諷誦之聲琅然聞于遠近”。

歐陽修表白,他自己常利用“三上”讀寫,即:馬上、枕上、廁上。歐公學錢公“三則”而有“三上”,均可為訓。

錢、宋、歐均能充分利用“廁”時以讀。

如宋绶,明人何良俊每“如廁,亦必手一編”(《四友齋叢說》自序)。

古時的廁所及如廁情形可想而知。論如廁之讀,今更具備條件——今人廁時誰不讀?雖然所讀或非書。

周作人在贊成廁上看書的同時,便特别談到了環境:

“假如有幹淨的廁所,上廁時看點書卻還是可以的,想作文則可不必。書也無須分好經史子集,随便看看都成;我有一個常例,便是不拿善本或難懂的書去,雖然看文法書也是尋常。據我的經驗,看随筆一類最好,頂不行的是小說。”(《苦竹雜記·如廁讀書》)

如錢惟演,周作人也談到了适宜廁讀的書類。

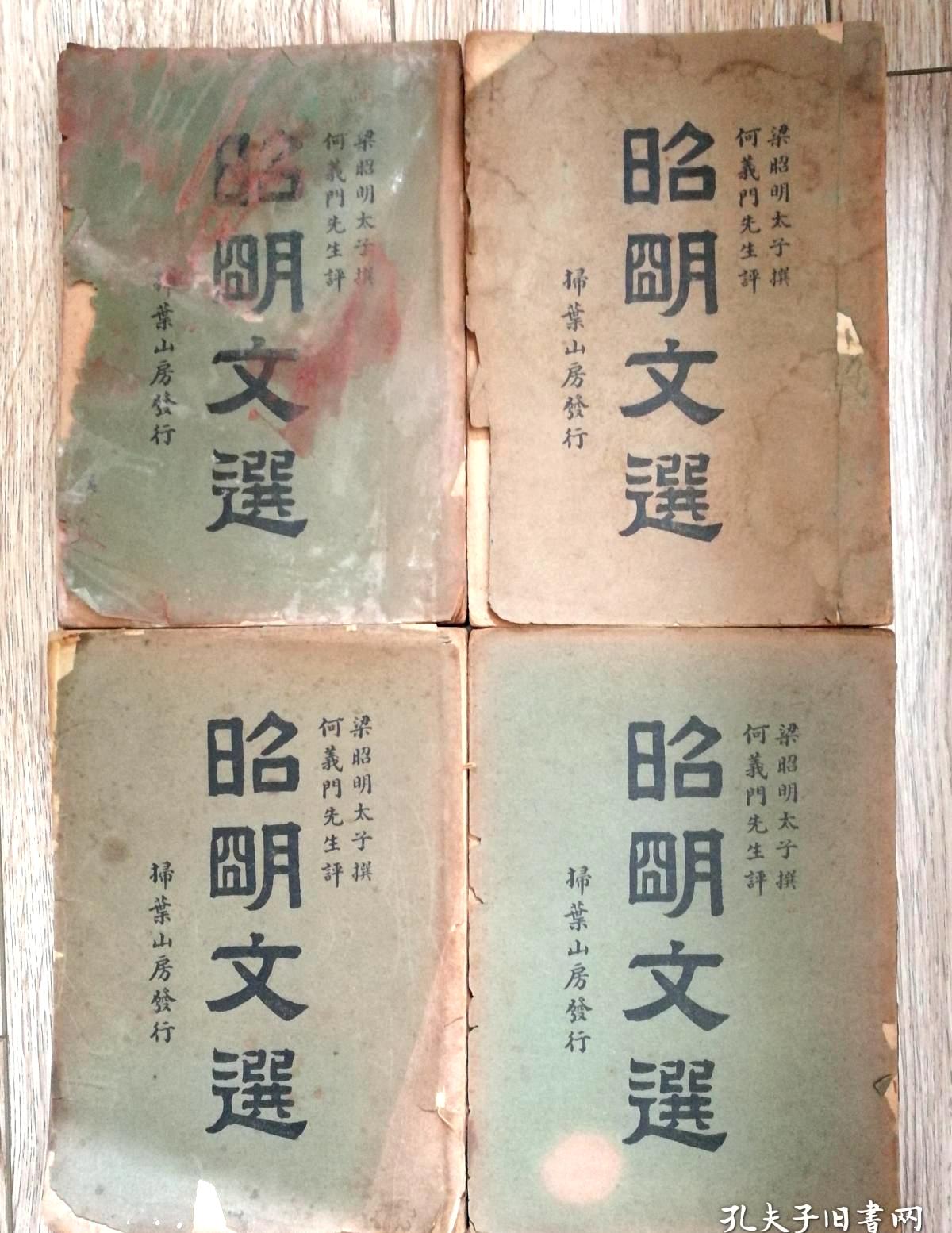

據身邊人回憶,我們偉大領袖毛主席的衛生間放有很多書,他是堅持廁讀的,比如《昭明文選》就是他老人家斷斷續續在上廁所時讀完的。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="45">二</h1>

外國也有廁讀或津津樂道廁讀的例子。

曾淘讀到一本叫《嗜書瘾君子》的書,作者為美國人湯姆·拉伯;其《閱讀百态》章說:

“嗜書瘾君子逮到機會、甚至每時每刻都離不開書,到哪兒都會随身帶着書。對他們而言,絕沒有哪個時間、哪個地方是不合适翻開書的,在乘火車、搭飛機、坐公交及使用其他各種交通工具時,在用餐、就寝及上廁所、上班、上醫院、上超市排隊時,等等。”

此章另單獨有“如廁出恭”一節,專門講了如何如廁與讀書“兩不誤”。

芥川龍之介小說《大導寺信輔的半生》(林皎碧譯《羅生門》輯四之二)中嗜讀的大導寺信輔上廁所時也讀:“無論坐在書桌前、車上,還是上廁所——有時候連走在路上亦沉溺于閱讀書物。”

十八世紀英國政治家、文學家切斯菲爾德勳爵在給兒子的信中也曾勉勵之廁讀:

“一個紳士應該是一個善于安排時間的人,不會浪費生命。即使如廁出恭,他也可以在此間隙讀一讀拉丁詩人的作品。比如,他買了一本《賀拉斯詩選》,撕下幾頁,随身帶着讀。他先讀了一遍,然後把它們作為祭品送給克羅阿西娜(古羅馬神話中管理下水道和公共衛生的神)。”

廁讀,很紳士的!隻是其邊讀邊毀的“教誨”不切常理,不宜照辦或效仿。

電影中的廁讀

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="46">三</h1>

關于廁讀,古時也有負面的傳聞。

清人餘集也愛廁讀,但據說這影響了他功名考取上的問鼎。錢泳《履園叢話·叢話十七·折福》曾記:

“戴堯垣《春水居筆記》載杭州餘秋室(集)學士廁上看書折去狀元一事甚詳。乾隆壬子七月,餘初次入京,見學士即問此事,學士曰有之,可見堯垣之言非妄。大凡人有以廁上看書最為可笑。”

緊接着又記:

“雲間蔡禮齋者,為侍郎鴻業之孫、左都禦史馮公光熊外孫,通才也。最喜在窬桶(即木馬桶)上看書,鄉試十餘科不第,以援例作江西縣丞,候補南昌,窮苦殊甚。有長子甚聰慧,未婚而死,禮齋亦旋殁。餘嘗勸之,不聽。其一生困頓者,又安知不如餘學士之折福耶?”

廁讀折福?未免聳人聽聞了。前輩歐陽修、錢惟演、宋绶不都好好的麼!?

郝懿行《曬書堂筆錄·入廁讀書》别有記:

“舊傳有婦人笃奉佛經,雖入廁時亦諷誦不辍,後得善果而竟卒于廁,傳以為戒。雖出釋氏教人之言,未必可信,然亦足見污穢之區,非諷誦所宜也……”

确不必要這麼用功、這麼抓緊時間;至于“諷誦”,像宋绶那樣,就更大可不必了。

說廁讀影響排便而不利于健康,這是好了解的;但和讀以打發這人生日日相随的最寂寞最不耐的時光比,人們甯願因小失大——也非絕對就不可以了解為因大失小。

廁讀,謹慎提倡,量境而行。