石家莊西部的鹿泉,有一處青山環繞、綠水長流之地西部長青。西部長青有一座竹林燈籠、雕梁畫棟的景觀德明古鎮。德明古鎮又有一間門前小橋流水,屋内金屬閃光的店鋪天錫樓。

天錫樓的主人是郭海龍。

郭海龍的頭上光環耀眼:聯合國教科文組織授予的“民間工藝美術大師”;河北省省級非物質文化遺産傳承人。就連功夫巨星成龍,相聲大師姜昆、鋼絲王子阿迪力都會請他制作一幅肖像。

但郭海龍自己卻不以為然。

一

“叮叮叮”、“當當當” ……

30年來,這聲音一直響在郭海龍耳邊。耳鼓膜無法抵抗這日複一日的噪音,聽力開始下降。

去醫院看醫生。醫生說塞棉球可一定程度減低對鼓膜的傷害,但鐵錘敲打時的震動,照樣能通過手臂上的神經傳導到耳朵。

可一個鐵匠,如何能放下手中的鐵錘?

他是聯合國教科文組織授予的民間工藝美術大師,是河北省級非遺傳人,他的作品入選過全國美展,那還是沒有798,也沒有宋莊的時代。河北博物院也收藏了他《太行風情》系列作品50餘件。著名書法家啟功親筆為他題過詞——“鐵筆傳神”,省文聯副主席旭宇也稱他的手藝“華夏一絕”。

人們都在期待他下一幅作品問世。

隻好在每次拿起鐵錘前,先拿起棉球。

年輕時作焊塑——那是焊接工藝強大的烏克蘭發明出來的。郭海龍的同僚從雜志上發現後便學着做。對當時在飛機制造廠鉗焊工廠中的房間工作的郭海龍來說,這門藝術似乎就是為他而發明的,于是也搞起了焊塑。

第一件焊雕作品是一頭牦牛,至今還威風凜凜地立在家中案頭。

幾年後,郭海龍就參加了在北京舉辦的埃森博覽會。四年舉辦一次的德國埃森博覽會相當于焊接行業的奧林匹克。郭海龍的作品《豬》,被一位其夫人專門收藏豬的外國人買走了。

令郭海龍至今感到遺憾的是,他早期的一件焊雕作品黃牛,原本送去勞工文化宮展出,卻被主辦方給弄丢了——其實肯定是有人私下拿去收藏了。性情溫和的郭海龍也未深究,被人收藏總也算是對他作品的肯定吧。

“弧光藝術”聽上去很美,但弧光卻一次次灼傷了他的眼,早早就患上了白内障,隻好又去找醫生。

别人的白内障手術隻要兩三分鐘,他的時間卻加了幾倍。醫生說,再發展下去,後果不堪設想。

長年伏案勞作,頸椎不行了,每隔一會兒就僵硬到不得不擡頭轉動一下。站立太久,腿也得了靜脈炎,而多年呆在陰暗潮濕的小屋,腰椎也出了問題,走路總下意識地用手撐着腰。

二

命運的軌迹總有來路可循。

郭海龍出生于幹部家庭。他的父親17歲就離開家鄉參加軍隊,在著名的“忻口戰役”中跟鬼子拼過刺刀。

父親在山西交城擔任區長時,有一次被鬼子圍在了一個村莊。當敵人威脅不交出八路就要屠殺全村時,他挺身而出,掩護了全村的鄉親,自己卻被捕入獄。

郭海龍提到這一場景,特别為父親驕傲,說父親就像電影《小兵張嘎》中的老鐘叔。

幾十年後,當父親回到交城舊地重遊時,十裡八村的鄉親們,都趕來看望救了全村百姓的郭區長。

解放後,又上了五年大學的父親,擔任了兵工廠的廠長和總工程師。

因為這些經曆,文武全才的父親總是告誡兒女們,一定要掌握一門手藝。

大概是家庭氣氛的浸染,郭海龍的哥哥姐姐們從小都喜歡畫畫。是以郭海龍在十一二歲的時候也拿起了畫筆,畫素描,畫水彩。

畫着畫着就有了目标,要報考中央美院。大約總還是欠缺點火候,是以考試落榜。在父親參加革命的那個年齡17歲,郭海龍也穿上軍裝當兵去了。

他當的是空軍,在航校的修理廠。本應去工廠中的房間幹活的他卻當了資料員,繪畫才能有了用武之地。整天出黑闆報,畫幻燈片,還用水泥給連隊的噴水池雕了一個兩三米高的鯉魚躍龍門。

複員後分到飛機制造廠鉗焊工廠中的房間,幹的是鉗工那套活。後來搞鐵闆浮雕,所有的工具全都自己做,這得算是當鉗工練就的童子功。

三

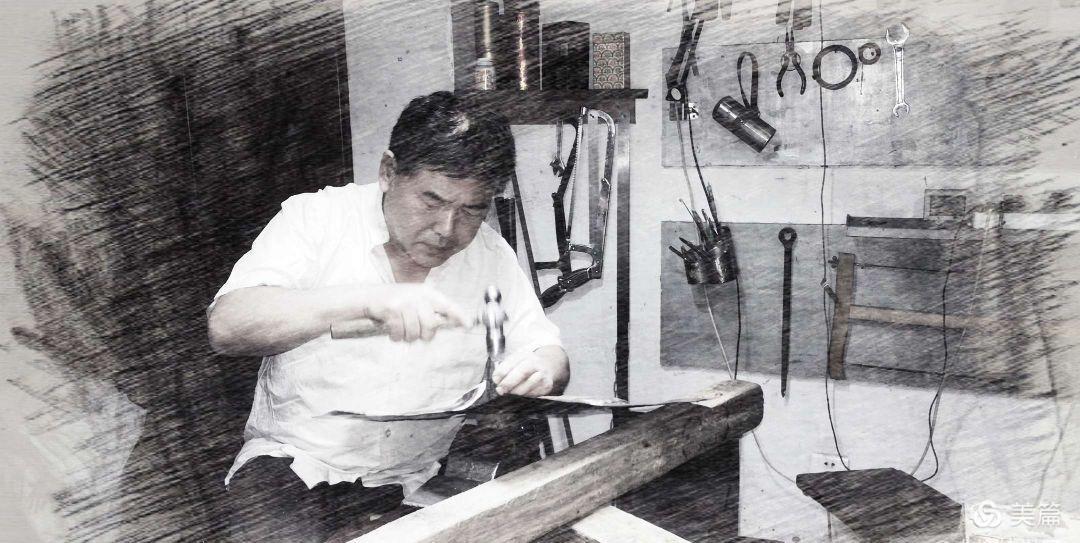

采訪郭海龍時,我請求看看他的手。

盡管用水洗過,他的手仍是一眼看去粗糙不平,手心都磨出了繭子,是30年錘與肉磋磨留下的印記。

曾是個文青的妻子盧麗敏為他寫了首詩:

我的老公

是個鐵匠

鐵闆、榔頭、錾子

是他須臾不離的夥伴

清脆震耳的聲響

是他靈魂的歌聲

他是用雙手——放聲高唱。

其實郭海龍可以不選這條路。90年代企業效益不好,他有機會調到更好的機關去。但他實在放不下已經開始了的鐵闆浮雕,就幹脆停薪留職了。

開明的母親為他騰出了放雜物的小屋,賢淑的妻子也承擔了全部家務。

五平米的屋冬冷夏熱。怕敲鑿聲驚擾鄰居,夏天也要蒙上厚厚的門簾隔音。

郭海龍不善言辭,每天隻是千萬次對着眼前的鐵闆敲來敲去。

鐵闆浮雕是把繪畫、雕塑、鉗工、钣金等技藝融合到一起的藝術。每幅作品要經過繪畫、拓稿、陰文、起鼓、燒色等十餘道工序。

其實在中國,金屬雕刻的曆史從春秋戰國就開始了,稱為“錾刻”,金銀銅器上常見花鳥魚蟲,山水仙人等,但在鐵闆上雕刻,郭海龍卻是古今第一人。

真是“酒香不怕巷子深”,“郭氏鐵闆浮雕”的聲名飛出了五平米的小屋。央視《走進幕後》、《财富故事會》、《家庭》等欄目紛紛報道,連英國的路透社也跑到小屋一睹這個中國民間奇人。

著名策劃人王平久,就是寫出了奧運會主題曲《我和你》的詞作家,也曾帶着鋼絲王子阿迪力和整個60人的團隊走進過他陰暗的小屋,并曾在上海世博會期間邀他常駐。

此時的郭海龍,已修煉成所有人眼中的大師。

後記

去山上拜訪郭海龍。汽車不能直達,須在半途下車換乘景區公交。

司機的車開得生猛,山間的幾個急轉彎兒,驚得我幾乎靈魂出竅。我想他必定是為了多拉客而趕時間。小夥子解釋,因一路全是上坡,開得慢便無法爬坡,是以要加足馬力。

了解了郭海龍就發現,他的人生就一直在加足馬力。非遺傳承人不是浪得虛名。

隻是,滿世界都看到了他的絢爛,卻沒人能體會那足可令人窒息的孤冷與寂寥。

全部情感都寄予了冷硬的鐵闆。

五度去西藏,收獲了感動。藏族阿媽手轉經筒,在他的鐵闆上呈現着聖潔的光,也讓他的心更加安詳。

夫人說得很對,他的作品“是寂寞裡開出的花朵”。而他說的也沒錯,他真的就是一個鐵匠。

位于德明古鎮的天錫樓

聯合國教科文組織授予“民間工藝美術大師”稱号。

《祈夢》。入選“朝聖敦煌”首屆全國美術作品展。

10年間,郭海龍曾經五度去西藏。高原的壯闊與甯靜深深打動着他。西藏題材成為他重要的作品。

日本著名的金箔雕刻大師大原(圖中左一)曾到郭海龍家中拜訪。兩國手工藝人互相切磋技藝。