三尾矶撫

如果說一尾守鶴誕生于日本列島、二尾又旅淵源于西海岸的大陸,那三尾矶撫則是肆虐于海上的“舶來”怪。矶撫的原型為矶龍卷,本是傳說中生活在肥前松浦的西日本近海的魚怪,江戶時代戲作者桃花園三千麿與繪畫師竹原春泉齋合著的怪談集《繪本百物語》對其已有頗為具體的描述,其繪本的形象與鲨魚相近;而日本妖怪研究家多田克己在《幻想世界的居民》中認為矶龍卷便是日本古籍《本草異考》所載的“巨口鳄”,不過無論是鲨還是鳄,都與《火影忍者》中近似于海龜的三尾形象大相徑庭。

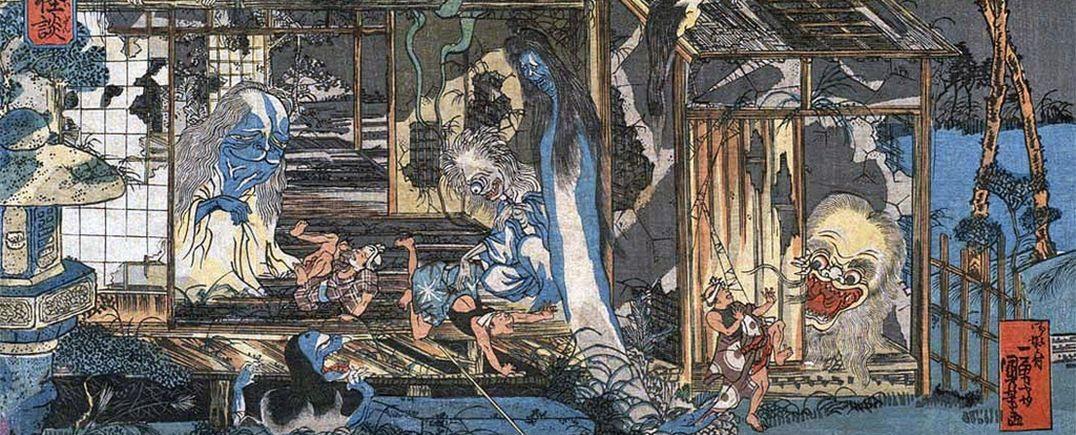

“百物語”是江戶時代流行的百物語怪談本的一種體裁,每個故事的名稱即為妖怪的名稱,并配以妖怪的畫像作為插圖,是一種怪談集和畫集相融合的作品。江戶時代還有一個名為“怪談會”的習俗,其形式與落語有些類似:點一百支蠟燭,說完一個怪談吹熄一支蠟燭,直到一百個怪談講完蠟燭全部吹熄之時,妖怪就會出現。“百物語”一詞後來漸漸用于命名故事的合集,但在最初則是怪談文學的代名詞,延寶五年(1677年)《諸國百物語》、寶永三年(1706年)《禦伽百物語》、享保十七年(1732年)《太平百物語》等均是家喻戶曉的怪談著作,《繪本百物語》也不例外,與鳥山石燕的《畫圖百鬼夜行》同為日本怪物的經典圖譜——而後者所收錄的怪物中,赫然有着狸與貓又,正是《火影忍者》中一尾與二尾的原型。

《百物語》插圖

或許因為生活于海域,相比于守鶴與又旅矶撫的名氣小了很多。村上健司編著的《妖怪事典》對其習性有着頗為詳盡的描述:

“每當海面上刮強烈的北風的日子,矶龍卷就會在近海襲擊漁船。它會巧妙的像龍卷般從水中躍出襲擊漁船,被襲擊的人很難看清它的姿态。它會用尾部的細鈎将人拖入海吃掉。按照當地乘船之人的說法,如果海面變色則為時已晚,這時感到的風即是矶龍卷的尾部浮出海面所卷起的旋風。矶龍卷會在頃刻之間出現,用它的尾部捕食。”

可以看出,矶龍卷用“釣人”的方式捕食人類,而其尾部襲擊人的樣子因與龍卷風相似又使其得到了“矶龍卷”之名——矶龍卷給日本沿海地區居民留下的印象顯然非常深刻,直到幾百年後,紀伊半島東部的三重縣人依然将海邊溺死事件形容為“矶龍卷興風作浪”的結果。肥前位于日本最西部,與北韓半島隔海相望;而三重縣屬于近畿,位于本州島中部,由此可以探知矶龍卷在日本早已成了全國性的妖怪。

對于矶龍卷在現實生活中的原型,有學者認為是虎鲸,有學者認為是灣鳄——相比之下,《火影忍者》中矶撫則是一隻擁有三條尾巴的灰色大海龜,其形象顯然并非源于日本神話中的矶龍卷,倒更像是中國傳統神話中的“九尾龜”,《水浒傳》中位列梁山好漢第七十五位的陶宗旺,其綽号便是“九尾龜”。中國神話中的九尾龜事實上是《史記·龜策列傳》中的九洲龜,清朝清程穆衡所著《水浒傳注略》中引古書《龜筮绀珠》曰“龜三千歲一尾,巢蓮葉之上”——中國自古有以龜祝壽的傳統,張元幹《水龍吟》一詞中便有“看巢龜戲葉,蟠桃著子,祝三千歲”的賀辭,相較之下矶撫卻是海中兇獸,與中國的九尾龜自非同源。《山海經·中山經》中倒是記載着一種名為“三足龜”的怪物:

“其陽狂水出焉,西南流注于伊水。其中多三足龜,食者無大疾,可以已腫。”

矢倉

三足與三尾畢竟不同,但《山海經·西山經》中還有一種三尾之獸“讙”:

“有獸焉,其狀如狸,一目而三尾,名曰獾,其音如百聲,是可以禦兇,服之已瘅。”

不過《火影忍者》中倒真的有以矶龍卷外貌為原型的怪物,那便是原忍刀七人衆成員、現曉組織“南鬥”幹柿鬼鲛所用的忍刀:鲛肌。鲛肌名為武器卻有生命,渾身長滿倒刺,戰鬥時能與幹柿鬼鲛合體讓後者變成外形貌似鲨魚人的形态。而在故事的設定中,鲛肌曾是跟随矶撫并負責幫助三尾吸收并消耗查克拉的小魚,其依附形式頗類似交配之後的鮟鱇魚——或許矶撫與鲛肌曾經也正是一對戀人吧。不過,鲛肌終于離開了矶撫成為一柄令人聞風喪膽的忍刀,而矶撫則因為失去了人柱力而潛藏在湖底,正如神話中矶龍卷潛藏在海洋一樣。

幹柿鬼鲛與鲛肌

四尾孫悟空

《火影忍者》中的第四隻尾獸,居然是孫悟空。

“一部十七史從何說起。” 崖山之戰後,宋丞相文天祥被押解至燕京,面對元丞相孛羅“且問自盤古至今幾帝幾王”的嘲問時,文天祥緩緩說出這樣一句話。而面對孫悟空這個名字,恐怕多少中國人也會如此感慨:“孫悟空,從何說起!”

四尾孫悟空與

自從《西遊記》問世之後,孫悟空便成了中國文化中最為家喻戶曉的“妖怪”。諸如“大鬧天宮”、“三打白骨精”等與孫悟空相關的典故不勝枚舉,他的老家也很容易被《西遊記》迷們順口道出:東勝神洲傲來國花果山水簾洞——而這,恰恰也正是《火影忍者》中四尾孫悟空的老家。四尾剛剛出場時的自我介紹如下:

“我乃水簾洞美猴王,六道仙人賦予法号‘孫’,仙猿之王孫悟空。”

這一句台詞基本表明了《火影忍者》中的孫悟空幾乎便是中國神話中孫悟空的翻版,無非中國的孫悟空經曆了九九八十一難終于悟道修成了鬥戰勝佛,而《火影忍者》中的孫悟空隻是九尾獸之一,與中國神話中的顯赫地位相距甚遠。除此之外,金箍棒在《火影忍者》中成為第三代火影猿飛日斬的通靈獸的武器——當然,那隻通靈獸與孫悟空一樣也是猴子,名為猿魔。

改編不是亂編,戲說不是胡說

可以認為中國的孫悟空在此被《火影忍者》拆分成了兩個角色四尾與猿魔,而四尾則與孫悟空原型更為接近——花果山依然存在,隻是變成了一座獨具日本特色的活火山;六道仙人賦予法号“孫”也與菩提祖師的傳道偶合。隻是,為何孫悟空會是“四”尾呢?一個猜測是為了向前輩鳥山明的《七龍珠》緻敬,在後面這一部經典漫畫中,其主角孫悟空所帶的龍珠正是四星龍珠。

不過從《西遊記》中追根溯源,卻還是能找到孫悟空與“四”這個數字微妙的聯系。《西遊記》第五十八回“二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅”中,真假美猴王相鬥,連觀音都無法辨識孰真孰假,隻好求教于如來,如來于是道出原委:

“周天之内有五仙,乃天地神人鬼;有五蟲,乃蠃鱗毛羽昆。這厮非天非地非神非人非鬼,亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世,不入十類之種。”

《七龍珠》

這“不入十類之種”的四猴,由此被稱為“混世四猴”,分别是靈明石猴、赤尻馬猴、通臂猿猴和六耳彌猴。“混世四猴”僅見于《西遊記》,一說靈明石猴便是孫悟空,赤尻馬猴為大禹治水時擒獲的水怪無支祁,通臂猿猴為《封神演義》中的的四廢星君袁洪,而六耳猕猴便是那個假美猴王。

“混世四猴”并非廣泛流傳于中國神話中的概念,但《西遊記》在日本的影響卻不容小觑。日本前後拍過四個版本的《西遊記》電視劇,1978年版《西遊記》收視率一度接近三成;除了《七龍珠》外,漫畫界也衍生出《最遊記》、《我的孫悟空》等作品,《哆啦A夢》甚至也推出過一部《大雄的平行西遊記》劇場版——當然,影響最大的還是《七龍珠》,從這部漫畫開始,孫悟空在日本成為強大、貪吃、耿直而又沒心沒肺的臉譜式人物。

《最遊記》

這樣的人物設定有着濃濃的日本文化傳統。受中國文化影響,日本也有十二生肖,中國的狗與猴在日本分别寫作犬與猿;與嫉惡如仇、敢作敢當的孫悟空相比,日本傳統中猿的形象可謂毀譽參半。“猿蟹合戰”中,狡猾的猴子想用柿子的種子交換螃蟹的飯團,連哄帶騙地交換成功之後,等柿子樹成長猴子又騙吃柿子并害死了螃蟹。在“犬猿之仲”中,狩獵人帶着狗和猴子去打獵碰上了熊,猴子立馬溜掉,狗則幫着主人戰鬥,之後狗與猴子便再不往來——雖然“犬猿之仲”後來用于形容兩人形同陌路,但其中猴子終究還是扮演了不光彩的一方。

有趣的是,日本還有一個家喻戶曉的民間故事以猴子為次主角,那便是《桃太郎》。與《西遊記》師徒四人去西天取經頗有些形似,《桃太郎》說的是桃太郎帶着小白狗、小猴子和雉雞一起前往鬼島為民除害的故事,這裡的猴子無疑是正義而矯健的。日本民俗學創始人柳田國男所著的《遠野物語·日本昔話》中收錄了七篇關于猴子的民間故事,有表揚其智慧與誠懇的,也有嘲諷其愚蠢和貪婪的。相比于一尾到三尾,猴子在日本人眼中顯得更為多變。

不過,《火影忍者》中的孫悟空顯然絕緣于日本的“猴文化”,其設定與《西遊記》如出一轍,甚至于其人柱力老紫所擅長的“熔遁”,也有太上老君那煉丹爐的意味。與四尾合作半生的老紫最終因與族人不合而成為了雲遊僧人,這其中是不是也暗含了唐僧的影子呢?

猿魔、三代火影VS大蛇丸

注:本文來自網際網路,侵權删