2.52億年前,地球上曾發生過一次最大規模的大滅絕事件,地球上的生命幾乎消失殆盡。近日,科學家發現了生存在滅絕事件過後一千萬年時期的恐龍祖先化石,對它們的研究或許可以為恐龍的發展演化曆史提供新的見解。

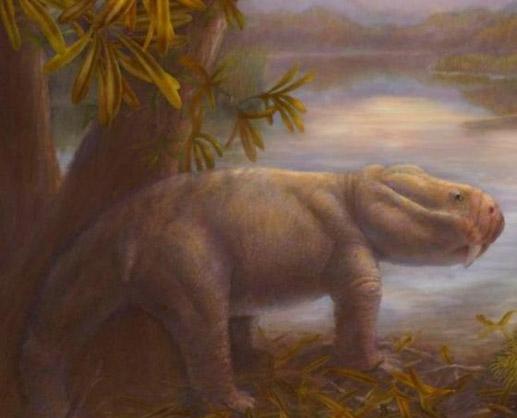

二齒獸(學名:Dicynodon)曾經是繁盛于二疊紀晚期的草食性似哺乳爬行動物,在2.52億年前的大滅絕事件中數量銳減。新的研究顯示,這場災難使其他草食性動物崛起,并最終導緻恐龍的出現。

科學家在坦尚尼亞、尚比亞和南極洲進行了7次考察,發現了一些最早的前恐龍生物的化石。這些草食性生物是如何最終演化成為恐龍,又是如何在2.52億年前的大滅絕事件之後與其他動物展開競争的,或許化石可以告訴我們答案。

美國菲爾德自然曆史博物館的Ken Angielczyk和Iziko南非博物館的Roger Smith正在為一個二齒獸頭骨化石鑄模。該化石發現于尚比亞,年代為二疊紀晚期。

在二疊紀-三疊紀大滅絕事件中,共有超過96%的海洋生物和70%的陸地動物滅絕。華盛頓大學的古生物學家稱,新發現的化石揭示了一類最終導緻恐龍出現的動物支系。

在大滅絕事件之前,體型跟豬相似的二齒獸類在盤古大陸南部十分繁盛。這是一種食草的動物,其繁盛之時,地球上的陸地連結在一起組成了盤古大陸,又稱泛大陸。

二齒獸類在大滅絕事件之後消失了,新興的草食性動物開始具有更強的競争力。古生物學家克裡斯蒂安·斯多(Christian Sidor)說:“大滅絕之後,動物不再像之前一樣一緻和廣泛地分布。

這是一張盤古大陸的古地理圖,圖中的五角星表示大部分二疊紀和三疊紀化石發現的地點。

我們必須去一些不同尋常的地方進行探索。另外一種被稱為主龍類(archosaur,又稱祖龍類)的動物也出現在坦尚尼亞和尚比亞,但并沒有分布在盤古大陸南部。這種生物被視為是大滅絕事件前四足動物的模式物種。”

主龍類的現生親戚是鳥類和鳄魚,科學家對它們興趣濃厚,認為其可能是早期恐龍的祖先。對于類似恐龍的阿希利龍屬動物,以及體形與狗差不多的 Nyasasaurus parringtoni(屬于尼亞薩龍屬),科學家認為它們都是從主龍類演化而來。Nyasasaurus parringtoni擁有1.5米長的尾巴,被認為是最早的恐龍。

在2.52億年前的二疊紀-三疊紀滅絕事件之後,一些像阿希利龍(學名:Asilisaurus)這樣的動物被局限在所生存的地方。

克裡斯蒂安·斯多教授說:“早期的主龍類化石主要出現在坦尚尼亞,這充分展現了大滅絕事件之後動物種群分布的碎片化。”在前往非洲南部和南極洲考察的同時,研究者也在梳理着博物館中已有的化石藏品。

美國國家科學基金會地球科學部的項目總監理查德·連恩(Richard Lane)說:“這些科學家已經總結出了大滅絕事件造成的結果,一些滅絕事件前在生态上處于邊緣地位的物種,可能在滅絕事件之後,‘釋放’了演化的壓力并強勢崛起。”

華盛頓大學的古生物學家在坦尚尼亞發現的新的阿希利龍屬物種的化石殘留。

研究者描繪了地球上四足動物的兩張“快照”,一張是大滅絕事件500萬年前的情景,另一張則發生在滅絕事件過去約1000萬年後。

分析結果顯示,在滅絕事件前,有35%的四足動物在5個地點中的2個或更多地點出現,有些區域延伸範圍達2500多公裡。在滅絕事件過去1000萬年後,隻有7%的物種存在于2個或2個以上的地點。

在一次南極洲探險活動中,Iziko南非博物館的羅傑·史密斯手裡拿着一塊原蜥(學名:Prolacerta)的化石。

這項研究開始于21世紀第一個十年的早期,考察活動中位于坦尚尼亞的發掘地點自從1960年代以後就再無人前去,而位于尚比亞的發掘地點在1980年代之後也幾乎沒有開展研究。

前往南極洲的兩次探險提供了新的發現,對博物館中化石藏品的鑒定也有了新的進展。科學家稱,這些化石是一個了解2.5億年前生物演化的資訊寶庫。