“現在社群換了思路,換了方法,模樣也徹底換了,這多虧了我們的三任好支書。”村民郭金平自豪地說。

2014年,保山市昌甯縣漭水鎮河尾社群黨總支被漭水鎮黨委評定為軟弱渙散基層黨組織。已從鎮上司崗位上退居二線的魯榮華臨危受命,來到河尾社群擔任黨總支書記。上任後,魯榮華針對社群“兩委”班子人心渙散、工作思路不清晰等問題,找症結、開藥方,使社群黨總支從“後進”變成了“先進”。

2017年,鎮文化中心事業機關人員穆印凱接過支書“接力棒”,深入推進“四小工程”,帶領河尾社群黨員群衆闖出了緻富路。2019年,河尾社群黨總支被命名為省級“規範化建設示範黨支部”。

2020年,“接力棒”傳到了李世鵬的手上。他說,要像前兩位支書一樣,以群衆需求為導向,敢想敢幹,實實在在,走出一條鄉村振興的好路子。

01:33

(建議在WIFI下觀看)

“給力支書”

吃過晚飯,村民們便帶上筆記本三五成群往村委會走去。“你看,晚上8點召開群衆會,現在還沒到時間,大家都來得差不多了。”李世鵬滿臉欣慰。現在,河尾社群召開群衆會議,到會率在95%以上,黨員會到會率在98%以上。過去,這樣的景象是斷然不會出現的。

“唉……”郭金平歎了一口氣說:“那個時候,開會怎麼可能聚得攏,來的人一半都不到!”2014年以前,因社群“兩委”班子發展思路不清、服務意識差、服務能力弱、幹群關系裂痕大,召開黨員會、群衆會的到會率非常低,經濟社會發展速度緩慢,昔日的“老典型”“老先進” 被甩在了全鎮後面。

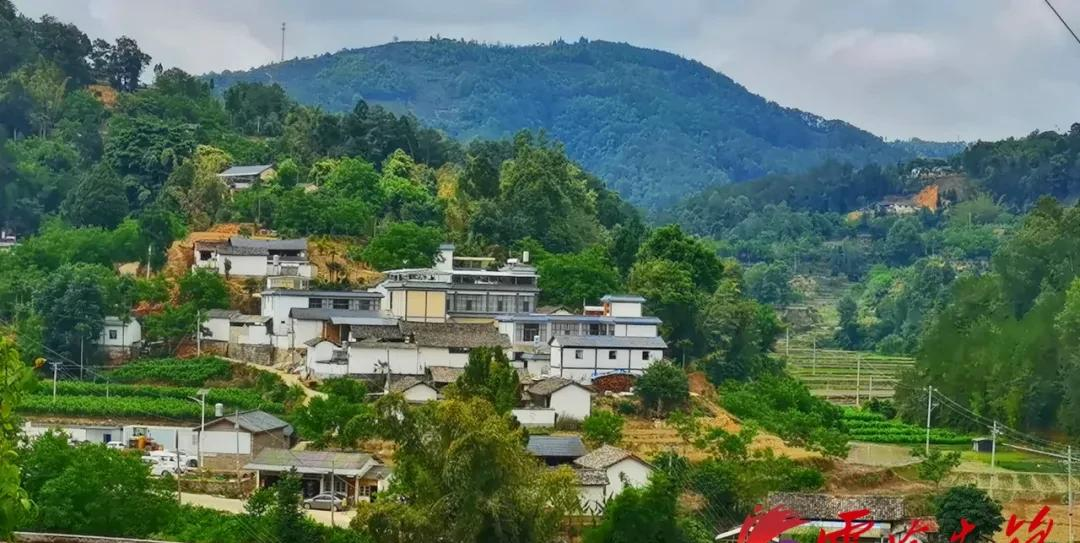

△河尾社群

如何尋找基層治理突破點?魯榮華首先想到的是抓好班子,凝聚人心。

“‘兩委’班子不團結、黨組織說話沒人聽、辦事沒人跟,是‘軟’和‘散’的根本表現。”魯榮華坦言,這些問題的産生是因為村組兩級黨組織長期不開展“三會一課”,缺乏一個使支部“強”起來、黨員“動”起來、群衆“聚”起來的有效載體。

于是,魯榮華以“三會一課”為抓手,紮實推進思想建設。“那個時候,我們白天組織農戶搞生産,晚上召開會議,廣泛聽取黨員幹部的意見建議,進而制定科學的發展規劃。”魯榮華回憶,支部還利用農閑時間,把黨員大會細化延伸到戶長會,給群衆講形勢、擺思路。

在魯榮華的帶領下,社群廣大黨員幹部和群衆心往一處想、勁往一處使,通過多方面協調資金和群衆捐資,不僅解決了社群19個村民小組的人畜飲水問題,還對社群四條全長15公裡多的主幹道進行了硬化,并打造了省級新農村建設點朱家田……河尾萬象更新,實作了從“後進”到“先進”的跨越。如此改變,被稱之為“河尾現象”。2016年,魯榮華是以被受聘為雲南農村幹部學院教授。

“緻富支書”

△村民在自家茶園裡采茶

春天,茶樹的嫩芽冒出來了,舞動着身子沐浴着陽光。河尾社群後山村民小組的穆翠蕊,背上背簍準備到自家茶園裡收采春茶。

這是穆翠蕊加工茶葉的第六個年頭,曾經她也跟随村裡其他人外出務工,但收入微薄隻能勉強維持生活。為了照顧老人和孩子,穆翠蕊回到了家鄉。2016年,村裡開始興起發展自家小産業,且實作了增收,穆翠蕊便下定決心清除了自家茶園的雜草,并擴大了茶樹種植面積。

“以前在外打工,很苦很累,還挨不着家,賺不到錢。現在發展家庭小産業,政府幫扶的力度很大,盈利越來越多。”穆翠蕊一面采茶,一面帶着笑意說,前年家裡改造茶廠,政府還補貼了20萬元。“現在我們家的茶葉年産量可以達到3.5噸,年收入最少也有6萬多元呢!”穆翠蕊一家隻是河尾社群推行“四小工程”的一個縮影。

△社群發展桑蠶種植養殖産業

“河尾社群是一個典型的山區農村社群,主要以茶葉、核桃、蠶桑等農作物為主導産業,那為何不利用好地區資源禀賦帶領百姓增收緻富呢?”穆印凱說。于是,社群黨總支立足村情,從辦得了、辦得好的“短、平、快”項目上找突破,在精準扶貧、精準施策上下功夫,創造性地引導和幫助農戶發展小養殖、小庭院、小作坊、小買賣等“四小工程”,努力建構起“種、養、産、銷”的立體增收格局。如今,“四小工程”已成為河尾社群群衆緻富的朝陽産業,該社群加入“四小工程”的農戶共有730戶,占總戶數的80%,家庭平均年增收2.3萬元。

“除此之外,我們還依托現有資金、資源、資産,以‘一個中心統籌、三個合作社助推、多元化發展、多管道增收’的模式,發展村集體經濟。”穆印凱介紹,自2017年開始,河尾社群的村集體經濟每年至少能達到20萬元。2019年,社群黨總支還被命名為省級“規範化建設示範黨支部”。因為帶領群衆走上了增收緻富路,一提起穆印凱,大家紛紛豎起了大拇指。

“貼心支書”

“郭大姐,到這邊排隊,不是在那兒!”在社群衛生室前,李世鵬正在招呼群衆有序接種新冠疫苗。雖然來到社群的時間不長,但經過幾個月的逐戶走訪,他已經熟悉了每家每戶的基本情況,熟悉了河尾社群的一草一木,也漸漸融入這個大家庭。

△河尾社群黨總支書記李世鵬

眼見疫苗接種快要結束,李世鵬突然記起了什麼,快步離開,一會兒功夫,他的身影又出現在了村民穆加平家中。“李支書,你看排水溝已經清理幹淨了,我也加強了一下擋牆,現在能睡個安穩覺了。”說話間,穆加平充滿了感恩。原來,不久前該房屋的排水溝被坍塌的土堆掩埋,有很大的安全隐患。知曉情況後,李世鵬便主動幫其申請了自然災害救助金,還帶着黨員幹部幫助清理了排水溝。

“老百姓叫我一聲支書,我就一定得盡到職責,我要接過前兩任支書交給我的‘接力棒’,多想辦法替村民們解難事辦實事,這樣老百姓才能信任我、支援我。”話畢,李世鵬拿出了自己的筆記本,隻見上面寫着:虛僞不得、懶惰不得、專斷不得、大意不得、拖拉不得、忽悠不得、貪腐不得、走遠不得、糊塗不得、浪費不得。

“這十個‘不得’,是魯支書做基層工作的心得,我把他謄抄在筆記本上,時刻提醒自己。”李世鵬說,他還要将這十個“不得”傳達給“兩委”班子,成為河尾社群一任接一任“兩委”班子共同學習的寶貴精神。

如今,河尾社群面貌煥然一新

“現在河尾社群雖然取得了一些成績,但我們不能沾沾自喜,更不能安于現狀。随着昌保公路的貫通,下一步,我們将要把社群發展重心聚焦到鄉村旅遊上來。”河尾社群的問題正在一點點地被解決,群衆們的日子也越過越紅火,但李世鵬仍不願滿足。他決心握緊“接力棒”,跑好“接力賽”,為社群的發展加足馬力,帶領社群在鄉村振興快車道中取得更好的成績。

來源:雲嶺先鋒