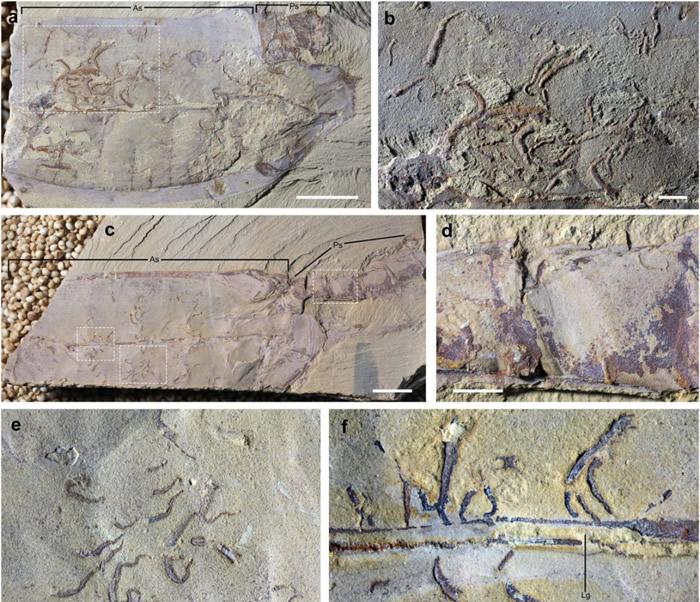

圖1 生活在其内表面的Vetulicola和Vermilituus Gregarius是來自雲南東部寒武紀澄江生物群的标本。圖檔改編自李等人,2020年,通信生物學

圖2 古代蠕蟲和角蟲共生群如何儲存的插圖。左上:古代蠕蟲埋在岩層中;左下角:岩石裂開化石,是以在兩個闆塊上都有古代蠕蟲的内表面和外表面-;右圖:打開時,可以看出群角蟲儲存在古蟲的内表面。畫幅:王曉東

圖3 楔形蠕蟲(左)和矩形古代蠕蟲(右)的手繪修複圖顯示,前體殼的内表面被角蟲群污染。圖檔來自李等人,2020年,通信生物學,圖檔:王曉東

(神秘地球 uux.cn 報告)據雲南大學古生物學研究所、雲南省古生物學研究重點實驗室介紹:2020年9月18日,雲南大學古生物學研究所李偉靜博士會同萊斯特大學,聯合世界自然遺産澄江生物群,典型代表的難群體——古蟲類動物,成果為"寒武紀早期遊泳動物共生污染"(Symbiotic Pollution of ancient insects)。 Vetulicola是一種早期的寒武紀nektonic動物,發表在Communication Biology雜志上。相關:https://doi.org/10.1038/s42003-020-01244-1。

物種間的共生關系是生态系統中最重要的生态關系之一,也是生态系統複雜性的重要驅動力。寒武紀早期後寒武紀動物的輻射演化建構了最早的海洋生态系統,主要集中在活體動物類别中。先前的研究表明,早期寒武紀海洋生态系統的複雜性可能并不高,種間互相作用以捕食和表質為主,例如腕足動物牢固地生長在彼此堅硬的外殼上。李博士的發現發現,共生硬殼管狀生物聚集在體内,代表了已知最早的後動物共生關系化石記錄,揭示了早期寒武紀海洋生态系統進化出内部共生等生态次元,這表明早期寒武紀海洋生态系統比以前已知的要複雜得多。

附着在古代蠕蟲前體殼上的困難化石被命名為Vermilituus Gregarius(圖-1),其身體呈錐形管狀,大小僅為0.8至7.2毫米,身體表具有水準環形圖案,是組儲存的。李博士于2015年首次在古代昆蟲中觀察到這種現象。近年來,李博士通過檢查澄江生物群中數千個古代昆蟲标本,證明在10個古代昆蟲标本上發現了192個群角蟲,并且感染最嚴重的單個古蠕蟲攜帶多達88個共生個體。

古生代動物是一類獨特的營地遊泳生物滅絕難化石群。群角蟲主要生長在古代蠕蟲前體的出口附近,可能與宿主古代蠕蟲争奪食物顆粒和氧氣。一隻宿主古蟲可感染近百種共生體,具有典型的生物共生污染特征。

萊斯特大學的合著者馬克·威廉姆斯教授評論說:"我們對這種共生現象感到非常驚訝。這一發現将這種生态關系追溯到5.18億年前的寒武紀海洋動物,這表明複雜的共生關系已成為早期寒武紀後動物輻射過程背後的驅動力之一。"

雲南大學古生物研究所的李衛靜博士是該論文的第一作者,他的共同導師叢培雲研究員是該通訊的合著者。近年來,叢培雲團隊(困難的化石和動物類别的早期輻射進化)繼續關注澄江生物群中物種之間的互相作用,這是2017年在澄江生物群中發現的最早的共生蠕變。早期寒武紀蠕蟲的宿主特異性侵擾。Nat Ecol Evol 1, 1465–1469.https://doi.org/10.1038/s41559-017-0278-4),揭示了最早的宿主特異性和宿主遷移的生态現象。本研究是該團隊在寒武紀海洋生态系統複雜性研究領域的又一重要成果。

項目由雲南省古生物學研究重點實驗室、雲南省重大生物演化事件及古生态環境國際合作、雲南大學博士後科研流動站、雲南大學"雙班"建設"高地山生态與地球環境"學科組等平台和部門支援,國家自然科學基金等多項項目 和雲南省科技廳。