今天Facebook正式宣布将改名為Meta,進而更好地服務于其連接配接使用者的主旨。此番改名不免讓人想到最近幾個月被熱捧的元宇宙(meta-universe)概念。可想而知,近期又将掀起一陣追逐Meta的風潮。

不過早在網際網路圈追捧meta之前,meta就在人文學界大放異彩,後者充斥着綴以meta的術語,如meta-narrative(元叙述)、meta-language(元語言)、meta-history(此“元史學”與蒙古人無關)等等。倘若逐個查閱其定義,不僅會陷入學科術語的泥沼,而且難以窺見全豹。是以本文從meta的起源與曆史沿革講起,談談怎麼翻譯與了解meta。這個題目比較生澀,但我對語言現象背後的邏輯與曆史實在很着迷,隻能盡量将它講的生動有趣一些,希望對同樣感興趣的諸君有所裨益。

meta有兩種主流譯法,大陸譯為“元”,台灣譯為“後設”,有趣的是這兩種譯法,其實對應了meta的兩層意涵:自涉性(self-referential)與超越性(transcending)。而meta之是以從希臘文μετά(之後)延伸出兩重含義,則與meta最早的複合詞metaphysics(形而上學)密不可分。岔開來提一句,其實“形而上學”這個翻譯就很值得玩味,屬于一種直譯化的意譯。說是直譯,因為“形”與“上”恰好對應了physics(自然之知識)與meta(之上)。說是意譯,則因為它又典出《易經》:“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,這就如同佛教初入中國時,教衆以中土思想相比拟的所謂“格義”之法。如此看來“形而上學”可謂妙手天成的佳譯。和佛教比較成功的直譯如涅槃、菩薩等一樣,“形而上學”也完全被内化到現代漢語之中,以至于聽起來不那麼“直”了。(不少人表示形而上學熟是熟,但還是不知道到底在講什麼,這是因為這個詞畢竟還是直譯,就像菩提是什麼大部分人也說不上來)

回到metaphysics這個詞來,Metaphysics是亞裡士多德讨論形而上學的著作,不過他自己卻并不認識metaphysics這個詞,也并未将之編纂成集。(Metaphysics是後人對亞裡士多德十四部著作的統稱)亞裡士多德将這一部分内容歸為四類:第一哲學(First Philosophy),第一科學(First Science),智慧(Wisdom)與技術(Technology)。百年後希臘學者将之整理成冊,統一命名為τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ(實體學之後的内容),意在提醒當時的學子,必須先學習亞裡士多德Physics(實體學)一書中的内容,才能學習τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ,也就是英文中的Metaphysics。

如此看來,meta在Metaphysics中的意涵非常樸素,就是希臘文原意(之後)。台灣譯法“後設”從形式上更接近一些。但這不足以解釋meta-history,meta-logic這些術語的意涵,它們可并不是什麼曆史學或邏輯學的進階課程,更别說還有meta-joke這些戲谑的概念。這其間的演變,就涉及自然語言的演化了。

自從Metaphysics(《形而上學》)從亞裡士多德的一本書變為哲學研究的一大範疇,人們對于meta的了解便不可避免地受到了形而上學這門學問其性質的影響。尤其是世殊時異,拘于資訊傳播、書籍收藏的限制,到了中世紀了解metaphysics得名由來的古人少之又少(現代人反而能借由翻閱專業研究快速了解)。于是當時出現了錯誤的拉丁文注解,将τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ注解為“超越于自然學的科學”,這顯然是誤會了這部文集的本意,倒是暗合了網民津津樂道的“科學盡頭是玄學”這一樸素信念。

不過從長時間跨度來看,使用語言的人可能會犯錯,語言本身卻無所謂對錯,其本身就是曆史中一代代人的使用習慣所層累而成的現象。是以有趣的是,meta本被用來修飾Metaphysics這本書,後來卻反過來被metaphysics這門學問重新定義了其内涵。不得不說,這倒有幾分禅宗所謂“曾見郭象注莊子,卻是莊子注郭象”的味道。

既然metaphysics是超越自然學的科學,meta自然就具有了一種超越性,這也是台灣譯法“後設”所力圖表現的。“後設”不僅保留了meta“在……之後”的含義,也突出其設定于原範疇之外的超越性内涵。不止于此,自然學本身也屬于科學範疇,而metaphysics既然是超越自然學的科學,(即超越科學的科學),其中便内嵌了一種自涉性質。事實上,這種自涉性反而成為了如今meta一詞的主要用法,如我前述的meta-freedom(關于自由的自由),meta-joke(關于笑話的笑話),就屬于這一範疇。就自涉性而言,“元”這一大陸譯法較“後設”為佳。

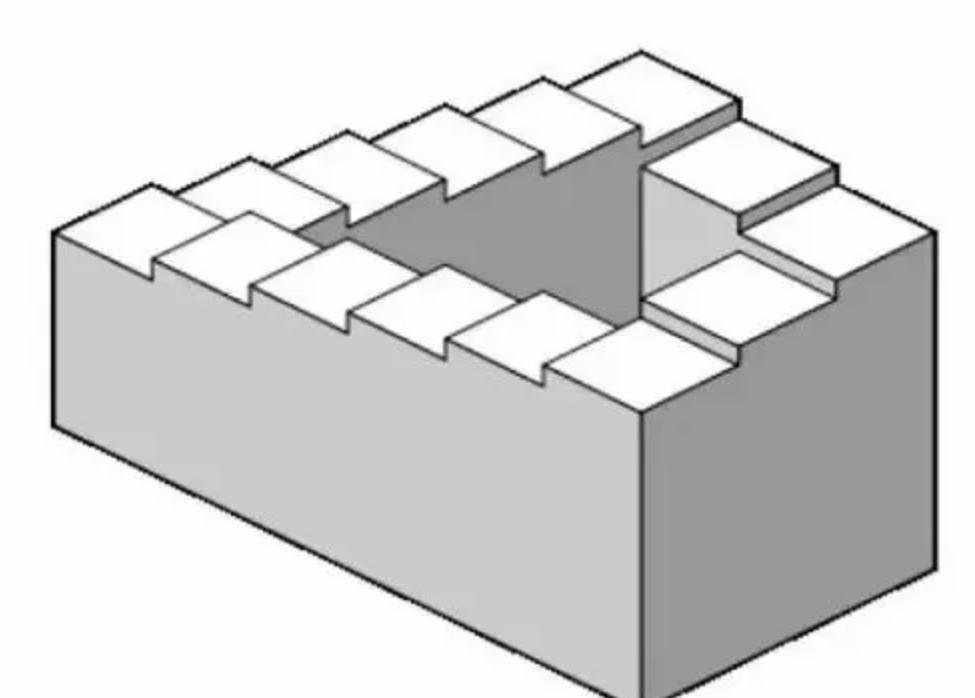

這個循環往複的階梯很好地展現了meta的自涉性

雖然我一開始玩笑地提到meta-history(元史學)與蒙古的元史無關,其實他們還是有相當微妙的聯系。元朝的國号,取的是《易》中“大哉乾元”之意。忽必烈說:

昔為之有國者,或以所起之地,或因所受之封,為不足法也,故謂之元。元謂之大也,大不足以盡之,而謂之元者,大之至也。

元的本意就是大到極緻,是以蒙古人用以表現帝國之恢弘。還好忽必烈認為“大不足以盡之”,不然中國史就得多一個大朝。

言歸正傳,把meta譯為“元”,那麼“元”的這種“大之極也”可以描繪出meta這一概念其外延之廣。從自涉性的角度,meta是對原概念的進一步抽象,如數學中的抽象代數,可視為對于代數之代數。初等代數中的加減乘除全部都需要重新定義,在更高的抽象層面,初等代數淪為抽象層面的一個特例,其最基本的規律也不複成立,如a+b不一定等于b+a。用非數學的例子的話,美國曆史理論家海登懷特(Hayden White)借由meta-history(元史學)的概念,表達與研究人們書寫曆史的基本模式,将之分為多種子類。雖然海登懷特的書遠比一般曆史著作抽象,但同時他的涵蓋範圍也廣得多(基本上任何曆史書都可以借由他的理論分析,而不拘于空間與時間的限制)。一言以蔽之,對一個概念進行更高層次的抽象,會極大地拓展其原本的外延(當然形式上也會變得更加艱澀)。meta這種“大之極也”的外延,正符合“元”的本意。同時“元”也有基本、本質的含義,也符合自涉性的要求。

值得注意的是,由metaphysics而衍生出的自涉性與超越性,是在英文中已經發生的現象,大陸與台灣隻不過在翻譯時各側重了其中一點。反過來說,要捕捉meta的本意,需要将“元”與“後設”兩種譯法結合起來。一般來說,人們通過梳理原文來讨論翻譯的好壞,本文借由翻譯來重塑對原文的了解,這也算是一種meta。

講了這些可能有些枯燥,我個人的研究與笑話相關,就舉一個meta-joke的例子放松一下:

一隻鴨子,一個牛仔和一個gay一同進了一間酒吧。酒保見三人落座,走了過來。但始終沒人開口說話,酒保在一旁等着,也不說話,場面極度尴尬。

過了十分鐘,酒保實在忍不住了,怒斥道:

“你們他媽的是不是走錯笑話了?!”

這是我給老美講的壓箱底笑話,其笑點本身就基于美式笑話這個整體(是以是一則關于笑話的笑話)。鴨子、牛仔和gay都是美式笑話的常客(但很少同時出現),酒吧又是美式笑話的常見場景。當鴨子牛仔gay這笑話三巨頭同時出現在酒吧,美國人會期待究竟有什麼爆梗出現,“誰都不說話”這個情節更是吊足了胃口,最後答案揭曉,他媽的這幾位高深莫測不說話隻是因為走錯笑話片場了。但我給華人講的時候反響比較一般,因為缺乏相應的背景經驗。

中國當然也有自己的meta-joke,雖然人們可能沒有意識到這一點,例如:

為什麼每個笑話的主人公都是小明?

因為笑點低的人看到小明就開始笑了呀。

笑話本質上是一種叙述。但上述笑話跳脫出講故事的語境,點出了故事外的“笑點低”觀衆的存在,進而利用聽笑話的人對于“小明”這一笑話知識的敏感,引發笑點,這也是meta-joke。當然這則笑話美國人肯定聽不懂了,不過我也聽過一個結構是非常類似的英文段子,是一個哲學教授講的:

Today I am ganna teach you how to tell a joke. First, if you have an animal in your joke…make it a duck!

我五年前聽的時候一頭霧水,身邊的美國學生則笑的樂不可支。現在想來,合着美國的duck就是中國的小明啊,笑壇巨子。

如果對戲劇理論有所了解的讀者,可能會察覺到,這種meta-joke的形式經常出現在舞台互動之中。簡單地說就比如德雲社的相聲講到一半忽然抛梗給觀衆,或者《武林外傳》中的角色多次與鏡頭互動:

例如在武林外傳第 20 回中,佟湘玉不承認自己說過的話,郭芙蓉直接要求攝像師回放錄像帶

從理論層面來講,這就是德國戲劇家布萊希特(Eugen Bertholt Friedrich Brecht)所強調的間離(alienation)手法,即刻意打斷觀衆于戲劇舞台中的沉浸感,營造一種陌生化的互動效果。與之相對應的是斯坦尼拉夫斯基的經典學派,即要求演員“忘我式”的演出,以營造充分的沉浸感。是以《喜劇之王》中周星馳才捧着他的《論演員的自我修養》這麼着迷。(國内還強調以梅蘭芳為代表的第三體系,非但不是沉浸式,也并非在沉浸與互動之間切換,而是完全非沉浸式的表演,平劇演員都充分意識到舞台的存在并無意于消除與觀衆的這一“隔閡”,是以又将三大體系統稱為梅斯布)

間離效果冀圖觀衆充分意識到舞台的存在,在沉浸與疏離之間獲得獨特的觀影體驗,這一思路與文本創作中的“意識流”不謀而合。例如,皮蘭德婁在其經典意識流劇作《六個尋找劇作家的角色》中,直接把抽象意義的“角色”作為自己劇本的角色,可謂是關于角色、舞台、與戲劇的一次meta三重奏。

上述元笑話、間離、與意識流語境下的meta,主要展現了自涉性,即關于X的X。但需要指出的是,“關于X的X”這種通俗表述具有歧義,我們來看一道思考題:

如果meta是關于X的X,那麼同樣是關于曆史的曆史研究,meta-history(元史學)與historiography(史學史)又有什麼差別呢?

差別不僅有,而且很大。其原因在于“關于”這個詞本身具有模糊性。史學史是關于前人編寫曆史的曆史,自身也是一種曆史。元史學則是關于前人編寫曆史的理論,自身并非曆史。前一種“關于”是内容上的親近性,後一種“關于”則是形式邏輯上的關聯性。是以隻用自涉性來了解meta是不夠的,相對來說,史學史一詞代表了純粹的自涉性(關于曆史的曆史);meta-history則不僅具有自涉性,也具有“後設”所提示的超越性(它不再是曆史,而是一門理論)。這再次展現出“元”與“後設”這兩種翻譯(其實相當于兩種注解)對于我們了解meta不可或缺。

總的來說,如今meta這一詞綴在學術讨論中,其含義兼具自涉性(元)與超越性(後設)而更偏前者一些。當然也有反例,如meta-economics就不是“關于經濟學的經濟學”,而更像是超越經濟學的經濟學。如前所述,語言的含義總是流變的,在長時段的視野下沒有對錯之分,每一個詞都是一個理論,也是一段曆史。

meta是一種思維,具備了這種思維看世界就像多了一層濾鏡,萬物皆可meta,樂在其中矣。

網上的段子說:

一個經常放鴿子的人這次居然沒有鴿,這也是一種鴿。

我說,這種情況我們可稱之為“元鴿”。