每次閱讀恩田陸的作品,腦海裡總會浮現出這樣一個場景,在一位饑腸辘辘的吃貨面前,突然出現一盤精心烹饪色香味俱佳的大餐,那麼接下來會出現怎樣的畫面呢?我首先想到的一個詞便是“風卷殘雲”。

是的,沒錯,恩田陸的小說總會對我們産生一種無法抗拒的吸引力,她所建構出來的每一個故事,也總能帶給讀者非比尋常的奇妙經曆,在她那近乎魔法般的細膩文筆之下,我們感受到的則是一種直達内心的振奮和溫暖。

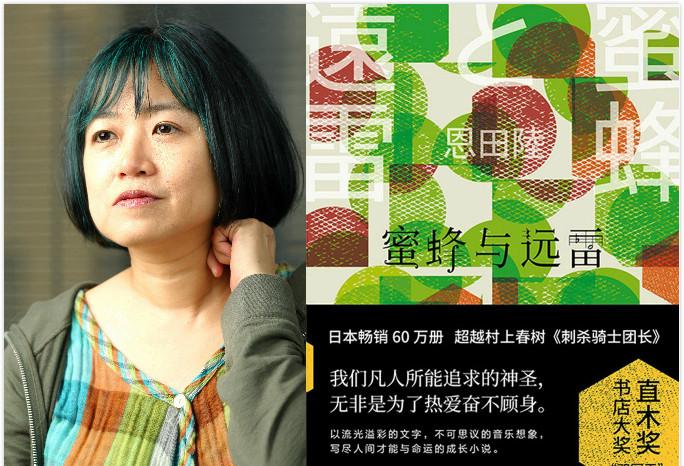

2017年,第六次入圍日本文學直木獎的恩田陸,終于憑借其曆時七年的嘔心力作《蜜蜂與遠雷》摘得該獎項的桂冠,對于她以及她的書迷來說,也可謂得償所願了。

恩田陸

2018年,日本東寶宣布了《蜜蜂與遠雷》的電影拍攝計劃,并決定由執導過《愚行錄》(該片同樣是根據直木獎獲獎作改編而成)的石川慶來擔任該片導演,并且他還肩負起了編寫劇本的任務。這個消息的釋出令無數觀看過原著小說的讀者們大喜過望,大家都沉浸在了對這部影片翹首以盼的興奮之中。

石川慶與作品

不過,在興奮之餘,一些疑問和忐忑也随即産生,這部小說講述的畢竟是一個關于音樂的故事,書中那一幕幕驚心動魄,撩人心弦的鋼琴天才們的演奏現場,在轉換成可聽可視的聲像之後,是否依然能夠完美的呈現出來呢?而最為關鍵的還在于,這一串串從恩田陸華麗筆觸下流淌出來的優美音符,恰恰是作者傳達本書思想的絕對載體,唯有切實的沉浸在書中這些令人激動的音符般的文字中,才能真正領悟到恩田陸對鋼琴演奏的獨到見解和衷心希冀。

不難想象,翻拍這樣的作品對于任何一位電影導演來說,都會是一項非常艱巨的挑戰,那麼,導演石川慶會以怎樣的風格和方式來還原這部以描寫聲音為主的作品呢?

2019年10月,《蜜蜂與遠雷》如期而至,而在上映之後觀衆所表現出的平淡反響,讓衆多熱情似火的原著粉絲們不得不接受這樣一個結果,在這部期盼已久的影片中,我們看到的僅僅是平庸和單薄。

确實,無論從劇情設定,還是音樂現場的展現,影片都沒能把原著小說中那足以震撼讀者心靈的主題元素表達出來,是以,也就相應的失去了支撐整個故事的筋骨,這也就必然導緻了整部影片的形在而神散。

那麼,接下來我們就從大賽中鋼琴演奏現場的展現以及故事中主要角色所承載的特殊意義兩個方面,來淺略分析一下這部電影與原著小說之間存在的不同和差距。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">劇中對參賽曲目進行了大幅度縮減,并且鋼琴演奏現場的展現也未達到原著小說中讓人震撼的效果</h1>

在現實的世界裡,每一位視鋼琴為生命的彈奏者都已經做到把每一個音符融合進自己的靈魂中,是以就普通觀衆而言,很難覺察到其中的微妙差異,而對于像恩田陸這樣的專業音樂鑒賞者來說,同一首曲目在不同的手指觸摸下,呈現出來的則是迥異的情感表達。

在《蜜蜂與遠雷》這部小說中,大量經典的鋼琴曲目相繼出現,而每個人的彈奏風格直接反應了其内在的思想和性格,是以每個出場人物對這些曲目的演繹方式則成為了本書的重中之重。

但凡有些許藝術細胞的人都明白一點,音樂之于欣賞者首先呈現的便是畫面感,而這種畫面感用怎樣的展現方式才能讓聆聽者認同,進而産生共鳴呢?我想對于一首曲目所要展現的靈魂的闡述,語言和文字的表達相比于聲音和影象更具有直接的優勢。

音樂畫面感

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。

白居易在《琵琶行》中的這段經典詩句,寥寥數語便把一首幹淨清脆的琵琶曲完美的呈現了出來,讀者也猶如身臨其境。

同樣的,恩田陸在本書中對鋼琴演奏現場的描寫,仿佛也讓音樂搭上了魔法之船,優雅地航行于讀者的耳目和心間。

那高分貝的聲壓,飛躍而出的音樂撲向觀衆,觀衆在坐席上拼命頂住音樂的狂風。當然,頂住的是聽到這令人驚歎的演奏時的沖擊,這是一種難以形容的絕頂的快樂。地震一般渾厚的震音,像高速球一樣向觀衆的臉,眼睛,耳朵,全身襲來。

書中那一段段對音樂精彩絕倫的書寫,讓我們時而遨遊于銀河,時而徜徉在草原,風間塵,榮川亞夜,馬賽爾,高島明石這一個個出場人物演奏時的表情和神态仿佛也出現在眼前,讀者在閱讀時真的猶如置身于一場真正的鋼琴演奏現場,即使這聲音僅僅是由鉛字發出的。

文字是想象力的翅膀,無論作者有着怎樣不可思議的奇思妙想,文字總能精确而完美地讓其鋪展在讀者面前。

而電影這種可視可聽的語言,在如何展現嚴肅音樂多樣性這方面,相較于自由的文字表達顯然處于劣勢。

觀衆是多麼期待在觀看電影時會同樣擁有和閱讀時一樣震撼的體驗,然而,當演奏在劇中響起的時刻,那想象中的如夢似幻的感覺已然相去甚遠。當然劇中參演的鋼琴演奏者在日本也都是家喻戶曉的鋼琴演奏大師,但是,觀衆音樂鑒賞力的不足以及參演者習慣性的傳統機械式演奏技法,讓我們不得不面對想象與現實之間的巨大落差。

其實,任誰也無法真實地還原書中所描寫的那近乎魔法般的鋼琴演奏,即使拍攝前做足充分的準備工作,但礙于每一位演奏家音樂理念的不同,各種各樣的困難和阻礙也會随即衍生。

這也就不難了解電影版《蜜蜂與遠雷》的導演石川慶為何要删減原著中大量音樂曲目和比賽現場的原因了。然而,正是由于這種無奈的删減和一些不可抗拒的因素,使得整部影片趨于單薄。

單薄是可以原諒的,但讓人無法了解的是電影劇情對故事大刀闊斧的改編,已然背離了原著的要旨,而恩田陸所要表達的真正思想内涵頓時也就失去了蹤影。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="17">恩田陸希望每一個音符能重新擁有回歸天然的自由感,而石川慶則讓音樂仍拘囿于傳統的架構中。</h1>

其實,《蜜蜂與遠雷》講述的故事,我們不妨看做是一個以音樂為江湖背景的武俠人物傳。

其中登場的每個人物都身懷絕技,他們的技法也在恩田陸的筆下展現的炫目耀眼,而幾個主要人物的設定也各自背負着特殊的含義。

音樂江湖,高手厮殺

馬賽爾是萬衆矚目的明日之星,他是能夠将鋼琴機械技藝發揮到極緻的代表,如果按江湖門派來劃分,馬賽爾無疑代表着能夠号令整個音樂江湖的傳統派。

馬賽爾

高島明石則是一位來自民間的高手,他的參賽是本着自己對音樂的熱愛,要對兒時的夢想做個交代。其實,恩田陸是想借由這個人物來向讀者闡述了這樣一個觀點,生活與夢想能夠真正融為一體僅僅屬于極少一部分人,而普羅大衆隻需把夢想當做一個愛好就可以了。

高島明石

榮川亞夜,一位可塑性極強的天才少女,對音樂有着超強的領悟力,但任督二脈還未曾打開,需要心理和潛意識上的雙重救贖,而風間塵,無疑就是恩田陸為她安排的一位指引者。

如果結合中國武俠小說對人物的設定,那麼,風間塵無疑就是一位天賦異禀,千年難遇的武學奇才,而這樣的天才最終成為絕世高手的時候,一般都能領悟到天人合一,人劍合一的奧義。不隻是巧合還是恩田陸故意為之,風間塵平日裡刻苦練習的就是一架無聲簡易木琴,這不由得會使讀者,尤其是中國讀者聯想到武俠世界裡存在的那種一把木劍橫行天下的一等俠客。

風間塵和榮川亞夜

風間塵不僅是本書的主角,也可以說是《蜜蜂與遠雷》整部小說的靈魂人物,本書第一章就是以風間塵的第一視角寫就的,并且起名為《主旋律》,在他眼中世界是這樣的:

那是在明亮野山上成群飛舞的無數蜜蜂,祝福這個世界的音符。

這個世界每時每刻都被美妙絕倫的音樂充滿。

從這幾句簡簡單單的心理刻畫,我們可以了解到風間塵這個人物的基本屬性——向往天然。

在恩田陸的設定下,這個人物的作用主要有兩點,而這兩點也恰恰是本書的中心核心。

1.榮川亞夜音樂感覺之路上的引路人

看過原著小說的讀者都知道,榮川亞夜可以說是一個為鋼琴而生的人,但家庭的變故以及過早的成名,讓她成為了現代版傷仲永的主角,不過,讓亞夜一度放棄音樂之路的原因主要還是在于她并沒有從内心徹底領悟音之精髓,而風間塵對音樂的诠釋,讓她的靈魂徹底融合進了溫暖的音符之流中,進而尋找到了連接配接鋼琴演奏傳統技法和天然釋放技法兩派之間的橋梁。

徜徉音樂之河

2.打破傳統,讓音樂真正回歸自然

各位,我把風間塵送給大家。。。

到底是把他當成真正的“禮物”,還是“災難”,由大家,不,由我們來決定。

恩田陸在小說開篇不久,就借由故事中出現的音樂教父霍夫曼之口,向讀者說出了這段話。而這也是恩田陸對未來音樂走向的大膽構想。

風間塵這個人物,就是恩田陸用來挑戰傳統的,他内心清澈,不為世俗名利所累,參賽的唯一目的就是想得到一架真正的鋼琴,在他眼中,世間萬物均是音樂演奏家,自己僅僅能夠融入就是一件極其幸福的事情了,他要把這飄蕩在周圍的音符精靈,通過自已的雙手讓它們自然顯形,風間塵就是音樂,音樂就是他。

無聲木琴

風間塵這樣的少年,無疑是可愛和極具吸引力的,任何一位真正熱愛音樂的人都會為其傾倒,并緊随其步伐,榮川亞夜就是其中一員。

而電影版《蜜蜂與遠雷》中,導演石川慶則大大削弱了風間塵的作用,把其從絕對主角的位置上拉了下來,他的出場隻是單純的起到把榮川亞夜重新召回舞台的作用。而“禮物”的定位和鋪墊已無從談起。

更讓原著粉無法了解的是,在電影中,導演石川慶在關鍵的決賽場景,特意安排了一個特别角色,即那位性格偏執且絕不妥協的權威樂隊指揮家,這個角色的出現直接表明了石川慶的立場,迎合傳統,才是最終勝利者的唯一标準,誰的演奏能夠真正融入他的指揮,且能夠博得其會心一笑,就代表誰獲得了演奏的成功。

指揮家

在影片結尾,終歸是出現了一幕風間塵所戴草帽的特寫鏡頭,算是對恩田陸探索精神的認可和緻敬,但即使這樣,也無法掩蓋劇本改編對原著要旨的背叛。

那麼,如此改編,意義何在?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">結語</h1>

如果不與原著小說作比較,電影版《蜜蜂與遠雷》也算得上一部中規中矩的合格之作,但畢竟是翻拍,是以原著精神絕不可違。

既然在影視劇中無法完美呈現這部小說描繪的魔幻場景,那就停止破壞性的翻拍,就讓風間塵,亞夜,這些童話般的人物永遠閃亮在無限美好的文學世界中。

音樂天才

|文|撫琴觀影

圖|網絡

感謝您的閱讀!