記者 | 董子琪

編輯 | 林子人

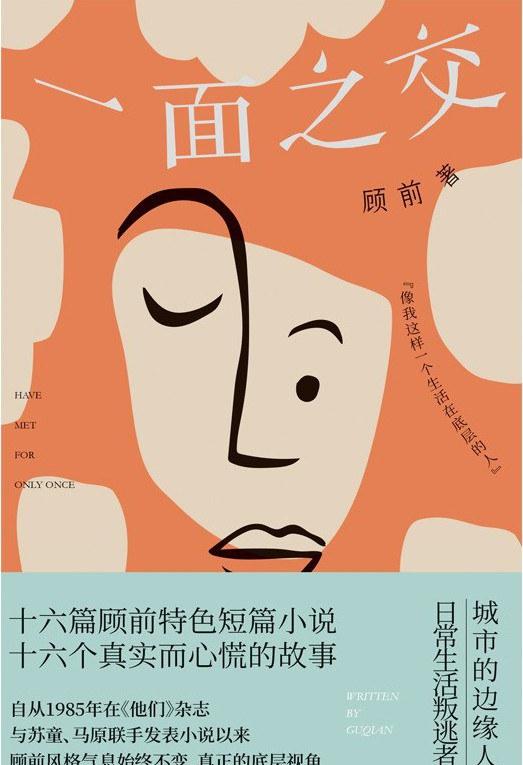

<h3>《一面之交》</h3>

這是作家顧前的最新小說集,小說收錄了作者近年來的作品,也包含了他剛開始寫作的篇目。編輯說顧前喜歡寫真事——有些故事确實能看出真人真事的痕迹,像是故事裡去海口謀生,還有去外資内刊工作的段落,都有他自身履曆的影子;顧前也承認,小說确實以“我”開頭的居多,當然他也解釋了為什麼要充滿這麼多“我”,在生活中,“我”并不重要,從某種意義上來說,“我”就是愚蠢之源。而他之是以要在小說裡寫這麼多“我”是為了讓瞎編的故事有幾分真事度。

更為這些小說增添現實感的是小說集末尾狗子為顧前寫的跋,狗子回憶了1998年初次去南京,為了采訪“斷裂”運動,第一次在新街口市民廣場見到顧前、韓東、朱文、吳晨駿,後來他們也常在新街口廣場喝酒甚至喝得大醉。當他稱“顧老師”的時候,叫的是那個市民和混子,當他稱“顧前”的時候,指的則是寫作者和讀書人。

此前界面文化将顧前列入野生作家的名單中,并在南京邁臯橋的家中對他進行了訪談。顧前小說中有許多朋友聚會、牌局和酒局,采訪時他的朋友也在他的客廳裡抽煙和打牌。采訪中顧前談自己的生活和寫作,曹寇也會轉進來補充或反諷,曹寇還說起兩人冬夜裡在梅花山賞梅,去縣城遊玩吃人家的流水席。比起談論文學,這群朋友更在乎生活。

<h3>《迷人怪物:德古拉、愛麗絲、超人等文學友人》</h3>

小紅帽、德古拉、愛麗絲、睡美人、浮士德,這些奇幻的人物伴随着無數人的成長。在這本書中,藏書家阿爾維托·曼古埃爾對于這些影視作品、童話故事及民間傳說中的經典形象進行分析閱讀,梳理它們的曆史演變以及對他本人的影響,像是愛麗絲引發了關于瘋狂和理性的讨論,小紅帽帶領人們穿越黑暗森林,浮士德追問着在人人都渴望金錢與名譽的時代,靈魂還有多少價值。

熱愛重寫童話的安吉拉·卡特認為,所有搖籃故事都是精心喬裝的政治寓言,她還将童話裡的動物形象分成了兩種:一種是危險而具有毀滅性的,比如《小紅帽》裡的大灰狼;另一種是智慧而樂于助人的小動物,而這兩種都代表着人類的動物性和本能。童話裡的動物對她來說就是人們被壓抑的欲望,是“人性中的野獸”。

值得一提的是,阿爾維托·曼古埃爾的回憶錄《和博爾赫斯在一起》也已經引入中文版。在20世紀60年代,60歲的博爾赫斯結識了16歲作為書店店員的曼古埃爾,曼古埃爾由此開始為博爾赫斯朗誦圖書,也開始以個人角度了解博爾赫斯的閱讀喜好、個性孤獨與怪癖。

<h3>《美國底層》</h3>

在華爾街擔任了20年交易員之後,克裡斯·阿納德開始探索曼哈頓中心商務區之外的美國。他走進人們避之不及的底層社群,聆聽那些飽受偏見的人們講述自己的人生。從緬因州到加利福尼亞州,經過城市和農村,他的旅程曆時三年,長達24萬公裡,他也這段旅程記錄下來,以文字和圖檔完成此書。阿納德将美國社會比喻為一個班級,像他這樣的人是坐在教室前排的孩子,是渴望學到東西、獲得成功的奮鬥者,他們通常是事業上的野心家,政治上的自由派,而視線中又有許多盲點;後排學生是那些不喜歡學校的孩子,他們不是被迫退學去掙錢,就是因為各種原因被分散了注意力,與前排好學生相比,他們更容易被束縛在某個地方。

克裡斯·阿納德擁有約翰·霍普金斯大學的實體學博士學位,《美國底層》是他的第一部書。關于美國底層生活的作品,我們近年來看到了“底層精英”追述自己美國“鏽帶”生活經曆的《鄉下人的悲歌》,還有研究租房驅逐的社會學著作《掃地出門》以及記錄街頭生活的《人行道王國》。《我在底層的生活》可能與這本書更相似些,作者芭芭拉·艾倫瑞克 與克裡斯·阿納德一樣都出生于勞工階級家庭,也都一路奮鬥、獲得了科學專業的博士學位(芭芭拉·艾倫瑞克是洛克菲勒大學生物學博士),也都在“成功”之後重返美國底層生活。從這些作品中,我們可以更加清晰地看到所謂“底層”人群的生活方式,從這些具體的日常博弈中發現貧窮的本質。

<h3>《日本及其曆史枷鎖》</h3>

當今的日本仍是世界第三大經濟體,但外界提及它時,人們常常想起的卻是少子化、無緣社會、M型社會等難題。日本社會怎麼了,又為何如此?為了尋求日本困境的原因,日本築波大學國際政經經濟學教授R.塔格特·墨菲将目光投向從平安時代開始的日本政治經濟史。在他看來,日本的枷鎖早在1603年德川幕府推行鎖國政策時就已鑄成,幕府統治對秩序與穩定的癡迷,将等級觀念直接注入明治維建立立起來的軍事化的國家資本主義制度中,這不僅将全世界拖入戰争的泥淖,也使現代日本背負了沉重的曆史債務。

戰後緻力于高速經濟發展的日本也未曾擺脫這道曆史枷鎖的束縛——盡管日本曾憑借其勞動體制、技術和資産赢得了海外市場,但面對網際網路帶來的新型産品與服務模式,固守傳統的日本企業開始停滞不前。有關國家神話的建構和戰争叙事的謊言,以及安倍政府鼓動的排外情緒,亦為日本套上了新的枷鎖。日本的出路在哪裡?作者将目光投向冬奧會花樣滑冰金牌得主羽生結弦,認為這位憑借友好态度赢得世界喜愛的運動員有力駁斥了安倍政府以來的日本政策。

事實上,日本社會的許多現象諸如老齡化、金融體系崩潰、貨币政策失靈、産能過剩等等,都可能是世界上許多國家與地區将要面對的未來,如此尋找日本的曆史枷鎖也有了更普遍的意義。本書屬于牛津大學出版社“人人須知”系列叢書日本近代史篇,也可視為新思文化去年引入的《日本權力結構之謎》的姊妹篇。

<h3>《認識世界:古代與中世紀哲學》</h3>

《認識世界:古代與中世紀哲學》是德國哲學家普萊希特為大衆讀者所寫的哲學史第一卷,從西方哲學的發源地美麗的小亞細亞海岸,一直講到中世紀後期的修道院和書齋、教堂和大學。作者将哲學思考融入故事之中,幫助人們了解與生活密切相關的問題,諸如“什麼是好的生活?什麼是真理?是否有正義?如果有,它如何可能?生命是否有意義?人在自然和宇宙中居于何種地位?”

作者理查德·大衛·普萊希特(Richard David Precht)是一位哲學家和作家,任呂讷堡洛伊法納大學哲學榮譽教授,著有暢銷哲學著作《我是誰?如果有我,有幾個我?》《愛情:一種混亂的感情》等。

<h3>《俄羅斯帝國的興衰1613-1917:羅曼諾夫王朝三百年》</h3>

這是一部俄羅斯帝國曆史科普著作。1613年至1917年,在羅曼諾夫王朝統治下,俄國從被西方鄙夷不屑的落後窮國,一躍成為疆域舉世無匹的強大帝國,不僅擊敗了不可一世的拿破侖,還染指歐洲政治,卻又從峰頂倏忽墜落,走向毀滅。這三百年中既有改革事件,又有激情愛情,還充斥着陰謀、暴政與失敗,也正是這段曆史奠定了現代俄羅斯的基礎,構成了俄羅斯民族精神的底色。

書中讀者可以看到18位沙皇的曆史故事,像是帶領俄國走向現代化,卻将親生兒子殺死的彼得一世;外國農婦出身,卻成為俄國第一位女皇的葉卡捷琳娜;自幼登基,卻被囚二十餘年,生不如死的伊凡六世;開疆拓土,使俄國達到鼎盛,卻以私生活混亂著稱的葉卡捷琳娜二世;擊敗法國入侵并揮師歐洲,卻始終活在殺父的心理陰影中的亞曆山大一世;怯懦無能,任由後宮幹政,終于使帝國和自身一同滅亡的尼古拉二世。本書屬于“螢火蟲”書系,該系列特色是輕閱讀、趣曆史。

<h3>《幸福的都市栖居:設計與鄰人,讓生活更快樂》</h3>

在現代城市中,如何過上向往的生活?本書指出,人們所期待的都市生活标配,私家車、郊差別墅和一站式商場并不能幫助人們實作幸福目标:郊差別墅的封閉式管理并不安全,私家車容易堵在路上;一站式大型商場成為城市的血栓;而過長的通勤時間使婚姻和子女生活都陷入窘境。有意思的是,作者還指出,人們住在郊區住宅中本來是為了更新鮮的空氣,更開闊的環境,而低密度社群可能是緻胖的(obesogenic),此外開車在郊區和市區之間往返有更高患上關節炎、慢性肺病等疾病的風險。

為什麼在物質生活空前優渥的當下,人們卻沒有變得更幸福?作者說,是近百年來的建築和城市理念出了問題,人們居住的判斷也由此遭到了扭曲,作者考察了全球各地的建設發展情況,以環境規劃及心理學的思路論證了城市設計的緊要性,強調不夠人性化的城市設計必須改變。相應地,個人亦應當有自己的能動性——親近鄰裡,迎接自然,回歸人的尺度。本書緻力于揭示一個道理,即居住當中那些看不見的元素同樣重要;好的建築及環境設計,應該能夠促進人氣的凝聚和人際信任的增進;人們需要明白,“以鄰為壑”的态度,也終将減損自身的幸福,與鄰裡和諧相處,才能讓生活更加舒适。

<h3>《零号病人:一部反寫的現代醫學史》</h3>

曆史歌頌戰疾病取得勝利,卻遺忘了病人,這本書将病人而非醫生當做書寫的主角,強調患者的障礙、病痛在醫學上的意義:它們促進新的診斷和療法的誕生,動搖舊的醫學理論,并糾正醫者的錯誤或拷問他們的成見。這本書由25位零号病人的故事組成,從小人物和日常瑣事的角度研究社會與文化事件,反思醫學與健康産業的發展,并開啟對未來醫學的思考。

本書的作者既是全科醫生又是科普作家,在書中他将病人當做主角來書寫。與此相關,作者提出現代社會中診斷文化一方面變成了強制性的條款,自然死亡消失了,醫生必須在死亡證明上标注死因,另一方面診斷變得和患者的自身體驗毫無關聯,醫生告知病人患病,而病人對此還沒有任何感覺。因為醫學能夠發現潛在的疾病,是以醫學不再需要患者了嗎?這又關系到醫患關系的老問題,起初有人覺得自己生病才誕生了醫學,而現在病人不再是醫患關系的發起者,有了醫生,病人才知道自己的病。作者說,我們的同胞非常溫順地接受自己根本未曾經曆過的疾病的診斷結果,這着實令人驚訝。