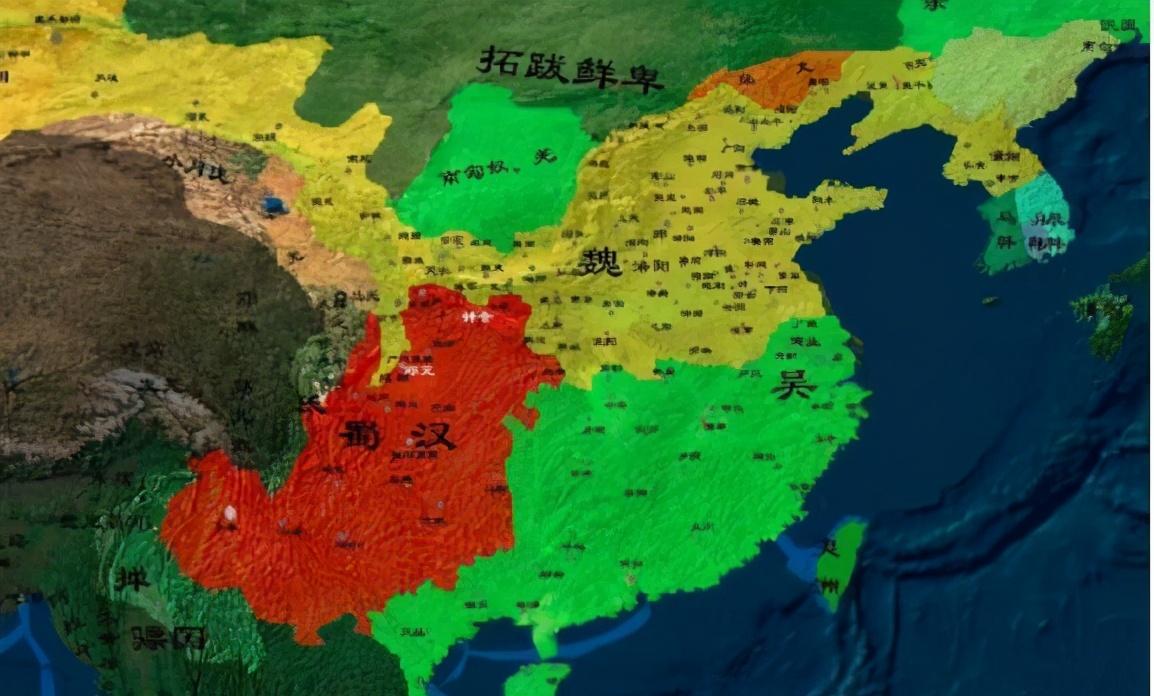

三國(220年-280年)是中國曆史上位于漢朝之後、晉朝之前的一段曆史時期。這一個時期,先後出現了曹魏、蜀漢、東吳三個主要勢力。220年,漢朝丞相曹丕迫使漢獻帝禅讓帝位,定都洛陽,國号“魏”,史稱曹魏,标志着漢朝時代的正式結束。221年劉備稱帝,定都成都,史稱蜀漢。229年孫權稱帝,定都建邺,國号“吳”,史稱東吳。

此後的數十年内,蜀漢諸葛亮、姜維多次率軍北伐曹魏,但始終未能改變三足鼎立的格局。曹魏後期的實權漸漸被司馬懿掌控。263年,曹魏的司馬昭發動魏滅蜀之戰,蜀漢滅亡。值得注意的是,在公元263年之前,曹魏還有兩次大舉進攻蜀漢。那麼,問題來了,曹魏三次攻打蜀漢,為何前兩次都失敗了?直到第三次才成功?

一、曹魏第一次進攻蜀漢

根據陳壽在《三國志》中的記載:四年,(曹真)朝洛陽,遷大司馬,賜劍履上殿,入朝不趨。真以“蜀連出侵邊境,宜遂伐之,數道并入,可大克也。”帝從其計。真當發西讨,帝親臨送。真以八月發長安,從子午道南入。司馬宣王溯漢水,當會南鄭。諸軍或從斜谷道,或從武威入。會大霖雨三十餘日,或棧道斷絕,诏真還軍。

太和四年(230年),曹真入朝,接替曹休,遷為大司馬,賜劍履上殿,入朝不趨。曹真上表認為蜀漢多次犯境,建議數路大軍攻伐蜀漢。魏明帝曹叡采納,但是,司空陳群反對從斜谷進軍的計劃,曹真再次上書要求從子午道進攻漢中,陳群再一次陳述不能出兵的理由,且認為大規模征戰用度花費甚巨。曹叡下诏将陳群的意見提供給曹真參考,但曹真卻據此诏書随即出發,改從子午道入;另遣大将軍司馬懿經漢水進軍,郭淮、費曜等部或從斜谷入、或從武威入。後因漢中艱險,會逢雨季,棧道遭雨水沖刷斷絕,曹真用了一個月,才走了一半路程,朝中大臣華歆、楊阜、王肅等都上奏勸魏明帝下诏撤軍,至九月,曹真隻得受诏撤退。

公元230年,曹真第一次進攻蜀漢,之是以沒能成功,主要原因還是連續的大雨,導緻道路崎岖。在此基礎上,曹真大軍在進攻漢中的道路中停滞下來,不僅後勤補給的壓力越來越大,也讓曹魏将士的士氣持續低迷。是以,在筆者看來,即便曹真沒有選擇撤軍,這樣一支疲憊之師遇到以逸待勞的蜀漢大軍,怎麼可能取得勝利呢?

同時,在公元230年,得知曹真大軍進攻蜀漢的消息後,諸葛亮不僅親自坐鎮漢中,還派遣魏延、吳懿西入羌中,大破魏後将軍費曜(瑤)、雍州刺史郭淮于陽溪(南安郡内,當在今甘肅省武山西南一帶)。由此,非常明顯的是,諸葛亮以攻代守的政策,也讓曹真不敢長期停留在前往漢中的道路上。于是,對于曹魏來說,第一次進攻蜀漢,自然是無疾而終了。

二、曹魏第二次進攻蜀漢

《三國志》裴注《漢晉春秋》中記載:司馬宣王謂夏侯玄曰:“春秋責大德重,昔武皇帝再入漢中,幾至大敗,君所知也。今興平路勢至險,蜀已先據;若進不獲戰,退見徼絕,覆軍必矣。将何以任其責!”玄懼,言於爽,引軍退。費祎進兵據三嶺以截爽,爽争嶮苦戰,僅乃得過。所發牛馬運轉者,死失略盡,羌、胡怨歎,而關右悉虛耗矣。

正始五年(244年),鄧飏和李勝等人為了令曹爽建功立業而建議征伐蜀漢,曹爽于是來到長安,不聽司馬懿勸止,任命夏侯玄為征西将軍,假節都督雍州、涼州諸兵馬,與其率領六、七萬大軍從駱谷入蜀。

但是,因為關中及羌、氐的運輸不能應付行軍所需,令曹爽大軍都缺乏物資和糧食;而且蜀漢大将軍費祎又先一步領兵據守山嶺,曹爽無法前進。參軍楊偉和夏侯玄都勸他撤軍,但鄧飏力主繼續進軍,與參軍楊偉在曹爽面前争執不休,楊偉怒道:“鄧飏、李勝将會敗壞天下大事,應該将他們斬首。”曹爽不悅,無奈之下隻好撤軍,但已經被費祎事先進兵據守住魏軍後路,曹爽經過苦戰方才得以撤離,死傷甚多,所帶去轉運的牛馬也幾乎耗盡,羌、胡等地對他怨聲載道,關中也大為虛耗。

由此,非常明顯的是,曹爽于公元244年進攻蜀漢,可以說是一場比較倉促的行動,在前期沒有做好糧草供給方面的準備。等到真正和蜀漢大軍作戰的時候,因為糧草缺乏等原因,進而影響了曹魏将士的士氣。更為關鍵的是,面對曹魏大軍,王平、費祎等蜀漢将領充分利用了漢中的地形優勢,搶占有利的地勢,将曹魏阻擋在城池之外,并不斷派遣兵馬襲擾對方,進而取得了最終的勝利。對此,在筆者看來,雙方将領的能力差距,無疑是曹魏第二次進攻蜀漢遭遇慘敗的重要原因。對于曹爽來說,雖然是曹魏大将軍,卻是徒有虛名之輩,也即和他的父親曹真存在天壤之别,這也是他最終被司馬懿除掉的重要原因。

三、曹魏第三次進攻蜀漢

衆所周知,曹魏于公元263年進攻蜀漢,取得了成功。在這場戰役中,後主劉禅面對鄧艾大軍,最終放棄了抵抗,這意味着蜀漢的正式滅亡。相對于前兩次進攻,曹魏在這場戰役中投入了更多的兵力,達到18萬左右。與此相對應的是,在第二次進攻蜀漢的時候,曹爽手中隻有六七萬大軍。雖然蜀漢的整體實力相對較弱,不過,想要通過六七萬大軍來消滅蜀漢,這無疑是癡心妄想了。

但是,在公元263年,司馬昭掌控的曹魏,則調集了18萬大軍,而且經過了比較充分的準備,在公元260年,弑殺皇帝曹髦之後,司馬昭就已經在謀劃消滅蜀漢。為此,他選擇了鐘會、鄧艾等名将來率領大軍。是以,非常明顯的是,在第三次攻打蜀漢的時候,曹魏不管是兵力規模,還是将領的能力,都要超過蜀漢一大截。特别是鄧艾,通過多次抵擋姜維的進攻,已經對蜀漢的情況比較熟悉了。

此外,公元263年9月,魏軍全面發動攻勢,蜀國方面依照姜維的布防計劃,命漢中的蜀軍不得戰鬥,退至漢樂二城駐守。鐘會派李輔進攻樂城的王含、荀恺進攻漢城的蔣斌,自己則帶兵攻陽安關,派胡烈進攻關城。魏興太守劉欽由子午谷出發與魏軍主力會師。關城守将、關中都督傅佥想堅守,但部将蔣舒因被降職而懷恨在心,建議傅佥出戰。趁傅佥出戰之時,蔣舒投降魏軍,傅佥奮戰而死。此時蜀漢除了柳隐堅守的黃金城與漢樂二城,漢中的大多資料點已被攻下。

對此,在筆者看來,姜維改變漢中的防禦政策(和魏延、王平等人的防禦政策相違背),再加上蔣舒等将領背叛蜀漢,這促使鐘會得以迅速突破漢中,直接來到了蜀漢腹地。等到姜維被鐘會吸引之後,鄧艾也就有了偷渡陰平,直接兵臨成都的機會了。