【圖文由“中國科學家”(ID:Chinses_Scientises)公衆号原創,轉發請申請授權。】

1996年,《人民日報》的記者采訪當時已經年過八旬的吳浩青院士時,看到他家中竟然擺放着許多儀器裝置,問及原因,吳浩青院士笑着說:“實驗用的儀器,搬到家裡友善。”

原來,這是吳浩青院士為了得到新型儀器充電與放電情況的一手資料,而将實驗儀器搬回家裡的。因為這些資料每隔一個小時就得記錄一次,夜間也不能間斷,在家裡記錄友善些。

當時吳浩青院士已經82歲了,但他并沒有将這樣基礎的工作地交給助手或是學生,仍然堅持自己動手測量,為的就是能夠獲得第一手的實驗資料。這是他七十餘載的教學和科研生涯中的常态。

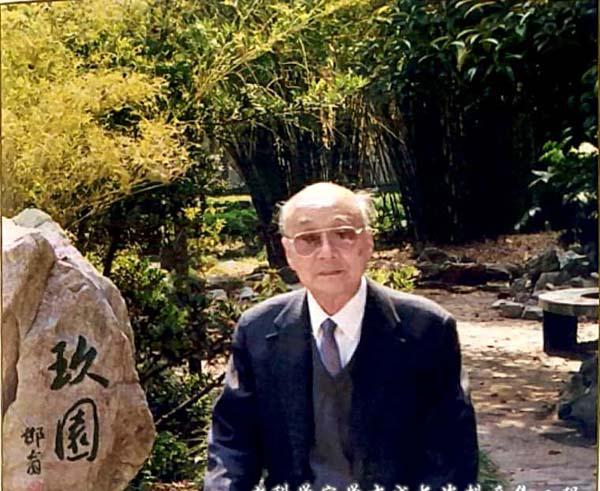

吳浩青

吳浩青,我國著名電化學及分析化學領域專家、中國科學院院士。從教七十餘年,他培養出了3位中國科學院院士,49名碩士、博士及博士後,為我國化學領域的高等教育作出了不可磨滅的貢獻。

這桃李滿天下的碩果,與吳浩青院士嚴謹務實的治學态度密不可分。

複旦大學餘愛水教授是吳浩青院士的學生,餘老師說,當年他跟吳浩青院士讀書的時候,有一個同班同學打算出國,但有一門課的考試成績隻有C,吳浩青院士便要求這位同學重修一次。因為在他看來,嚴格要求學生才是真正為他們好,在他的課堂裡,考C就是知識水準不過關的表現,必須重修。

1984年6月,複旦大學化學系電化學專業80級畢業留念(前排左六吳浩青)

實驗是化學的基石,吳浩青院士不僅要求學生們積極做實驗,自己也長期紮根于實驗室中,即便是在他九十餘歲高齡時,還常去實驗室動手做實驗。他認為,如果自己不動手做實驗,就沒法真正有效地指導學生開展研究工作。

他對待科研的态度極為嚴謹和較真,不允許在實驗中有一絲的馬虎。對于實驗的資料,他常常要進行重複多次的實驗,以保證明驗結果的真實、準确、可靠。

吳浩青1987年10月在電化學實驗室做實驗

回顧自己的一生,吳老認為自己一輩子就做了一件事情,那就是教書,他把自己稱為快樂的教書匠。他說如果有來生,還是想做一名教師。他把自己的一生都奉獻給了三尺講台。

2008年4月,年邁的吳浩青院士将自己的積蓄捐給了複旦大學化學系,成立了“吳浩青獎學金”,為培養學生傾盡心力,化作春泥更護花。

1978年8月于布達佩斯參加第二十九屆國際電化學年會(右一楊文治、右二吳浩青、右三查全性、右四田昭武)

吳浩青院士将自己的畢生所學毫無保留地教給了自己的學生們,時刻關注着他們的成長與發展,為我國的電化學與分析化學領域培養了大批人才。以吳浩青先生為首的科研團隊,攻破了锂離子電池的多個技術難關,為我國的資訊及電子科技發展作出了不可磨滅的貢獻。

而他的學生們,也相繼在自己的研究領域取得豐碩的成果,極大地推動了我國電化學研究的發展與進步。

閱讀更多科學家資料,請參考陳熙:《化作春泥:吳浩青傳》,中國科學技術出版社、上海交通大學出版社,2017.

文:采集工程項目辦公室/中國科協創新戰略研究院

參考文獻:

1. 陳熙:《化作春泥-吳浩青傳》,中國科學技術出版社,上海交通大學出版社,2017.

2.本文圖檔來源于中國科學家博物館(網絡版)