恐龍中的帝王家族:暴龍

在炎熱、潮濕的白垩紀時期,由于海平面上升,大陸沿岸的許多地方都被海水淹沒了,陸地面積遠不如今天的大。但這并不妨礙恐龍們繼續在地球上耀武揚威,它們從侏羅紀時期開始,就成為了地球的統治者,而我們的祖先——早期哺乳動物在那時隻是躲在洞穴裡的無名之輩。

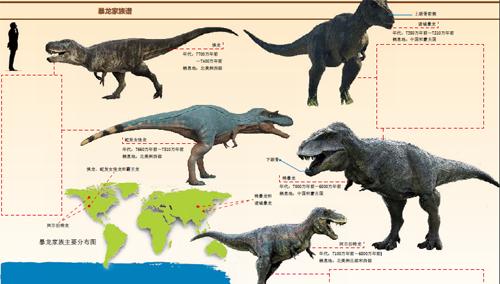

站在這群恐龍頂端的,無疑是史上最兇猛的食肉恐龍——霸王龍。它擁有龐大的身軀、強大的咬合力和靈活的肢體等,捕食過大大小小的獵物,可以說是恐龍滅絕之前的最強掠食者。而這隻末世的帝王,其實來自于一個恐龍家族——暴龍家族,霸王龍是暴龍家族中出生最晚的“弟弟”,在它前面還有五個“哥哥”, 雖然生活在不同年代、不同地域,但它們都像霸王龍一樣,是各自生态系統中的頂級掠食者。

“大哥”懼龍和“二哥”蛇發女怪龍出生最早,但體型比霸王龍小很多,體長僅有8~9米,重約2.5噸。它們共同生活在北美洲的西部平原,但不會互相搶食,因為懼龍的體型更健壯,一般喜歡捕食數量較少、較難抓的甲龍和角龍,而稍微瘦小的蛇發女怪龍更偏向于吃數量多的鴨嘴龍。蛇發女怪龍雖然沒有怪異的頭發,但它眼部上方有明顯的突起,比其他暴龍都明顯。

恐龍是如何分類的?

古生物學家主要借助恐龍的骨骼差異來确定它們在恐龍家族上的位置,比如恐龍被分為蜥臀目和鳥臀目,就是根據恐龍的骨盆形狀更像蜥蜴還是鳥類的骨盆來區分的。再往細分,就要考慮恐龍的其他身體特征、生活習性等,進一步找出這種恐龍的确切歸屬。比如蜥臀目恐龍下的獸腳亞目和蜥腳亞目,就具有雙足行走或是四足行走、植食性或是肉食性等明顯差別。

暴龍家族屬于獸腳亞目,又因為它們都擁有巨大的頭骨、粗短的頸部、短小的前肢等相似的骨骼結構,被歸為了暴龍科。但它們之間還存在着生活年代、地域、外觀形态、生活習性等差別和更細微的骨骼差異,是以就被分成了六種不同的暴龍。

“三哥”諸城暴龍和“四哥”特暴龍則出生得稍晚一些,體型和霸王龍差不多大,體長為10~12米,體重卻隻有4~6噸,遠不比霸王龍強壯。它們生活在亞洲,多以鴨嘴龍為食,而甲龍和角龍當時隻分布在北美洲,它們吃不到。從外觀上看,普通人很難分辨它們與霸王龍的差別,因為它們主要在骨骼構造上有細微差别,比如諸城暴龍的上颌骨前側有一個圓形缺口,而特暴龍的下颌骨有一個特殊的脊狀突起。

“五哥”名叫阿爾伯特龍,身長9~10米,體重約為2.5噸,是家中體型不大不小的那一個,是以在暴龍家族裡不是很起眼。不過,阿爾伯特龍雖然不比弟弟霸王龍高大,但它的身體更輕巧、奔跑速度更快(40千米/時,霸王龍隻有30千米/時),而且阿爾伯特龍會采取群體作戰模式,比起單打獨鬥,圍獵可以更有效地捕捉靈活的獵物。

霸王龍為何成為暴龍家族中的明星

雖然霸王龍出生在6800萬年前~6600萬年前的北美西部,是年齡最小的弟弟,但它無疑是暴龍家族中名氣最大、實力最強的成員。為什麼弟弟霸王龍的人氣最高呢?

位于加拿大薩斯喀徹溫皇家博物館的斯科蒂化石。

身材最健壯

霸王龍在暴龍家族裡是體型最大的,身長12~13米,體重8~14噸,相當于三頭大象的重量。而且霸王龍的骨骼、肌肉也最為粗壯,即使是體長差不多的特暴龍,體重和粗壯度都遠不及霸王龍。

阿拉摩龍和霸王龍

咬合力最強

要論咬合力,除了阿爾伯特龍,其他暴龍的咬力均在1噸以上,但仍然遠遠不及霸王龍重達十幾噸的咬合力,這能幫助它更輕松地咬碎獵物的骨頭。即使和所有陸地動物相比,霸王龍的咬合力也是排名第一的。

電影《侏羅紀公園》劇照

化石最完整

霸王龍的化石迄今為止是暴龍家族中發現數量最多、完整度最高的,比如霸王龍“蘇”,它的化石完整度超過了90%,在所有暴龍化石中排第一。對于古生物學家來說,發現的恐龍化石越多越完整,就越有利于研究恐龍的真實面貌,這使霸王龍頻繁出現在公衆視野中,也是它成名的重要原因。

人類世界的明星

影視作品的宣傳也使霸王龍的人氣飙升,比如著名的電影《侏羅紀公園》中對霸王龍形象生動的塑造,使其成為暴龍家族中最出名的成員。

體型最大的霸王龍——斯科蒂

1991年,在加拿大西部,一支古生物學家團隊發現了一具至今體型最大的霸王龍化石,并将其命名為斯科蒂。它身長13米,體重9.8噸左右。

霸王當得不輕松

雖然霸王龍威風凜凜,但它的捕獵生涯并非一帆風順,因為在白垩紀時期,一群實力型食草恐龍能夠憑借自身優勢與霸王龍勢均力敵,霸王龍隻有全神貫注,全力以赴,才有可能戰勝。

體型碩大的阿拉摩龍

阿拉摩龍算是世界上最後的巨型食草恐龍,它身長可達28~30米,重約72.5~80噸,頸長尾長,身體也非常粗壯,和它相比,霸王龍就像個小朋友。阿拉摩龍絲毫不懼怕霸王龍,即使行動不比霸王龍靈敏,咬合力也不夠強,但其巨大的身軀可以與霸王龍硬碰硬,将霸王龍撞倒在地,或用粗壯的尾巴重重一揮,給霸王龍造成緻命的創傷。霸王龍一般不敢招惹成年的阿拉摩龍,隻敢獵食剛出生不久的阿拉摩龍幼龍。

霸王龍啃食腐肉。

體型更大的棘龍

這是一種背部長有長棘的恐龍,它憑借14~20米長、13~22噸重的身軀,成為已發現的體型最大的食肉恐龍,如果以體型論輸赢,霸王龍不是它的對手。不過棘龍手長腿短,如果在陸地上行動,它需要通過四足行走來支撐碩大的身體,這會大大降低它的靈活性,難以對付靈活的霸王龍。但如果下到水中,就進入了棘龍的主場,它腳上長有蹼,能夠靈活地在水裡遊泳,棘龍也是唯一會遊泳的食肉恐龍,如果霸王龍下水,就不一定能打得過棘龍了。

盔甲護體的甲龍

甲龍雖然是食草恐龍,但它擁有一副堅硬、結實的盔甲,頭部、頸部和身體兩側均長有骨質甲片,就像一輛裝甲坦克,防禦能力極強;而它棒槌一般的尾巴一旦掄起來,同樣能給敵人猛烈的一擊,使許多食肉恐龍不敢貿然進犯,就算是霸王龍也得小心謹慎。甲龍可以利用尾錘甩在霸王龍腿上,給它造成一定的皮肉傷,雖然不緻命,卻也會削弱霸王龍的戰鬥力。

頭長三戟的三角龍

三角龍同樣也是食草恐龍,但它頭上長了三根尖戟一般的角狀物,其中一對長在眼睛上方,大約有1米長。它還有一個扇狀的骨質頭盾,能像盾牌一樣保護脆弱的脖子。是以,如果它足夠聰明,将兩角直直刺向霸王龍,會給霸王龍造成很大的傷害。

霸王龍生存挑戰賽

即使霸王龍在它的獵物面前能稱王稱霸,但在自然界維持自身的生存并不容易,時常面臨各種考驗。

搶肉吃的競争者

霸王龍雖然能打敗絕大多數的恐龍,卻還面臨着恐龍争食的挑戰。據科學家估算,在白垩紀末期,北美洲至少有8~9種食肉恐龍,它們會互相争奪食物,就像今天的獅子也會和其他捕食者搶食一樣。那時以小型食草恐龍居多,它們的奔跑速度超過霸王龍,大多被圍獵型食肉恐龍捕殺,霸王龍隻能追捕大型食草恐龍。然而,幾噸重的獵物一年才能遇到一次,是以霸王龍開始頻繁地尋找其他恐龍吃剩下的屍體,以緩解饑餓之苦。

毀滅恐龍的小行星

霸王龍即使有能力捕殺所有的恐龍,但面對大自然的災難,它也無計可施。大約在6500萬年前,一顆直徑為6~15千米的小行星撞向地球,将許多灰塵和碎屑撞飛到大氣中。同時,撞擊也引發了多處火山噴發,更多的塵埃進入大氣,遮擋了大部分陽光,而大多數通過光合作用産生氧氣的植物紛紛死亡,許多以植物為食的食草恐龍也很快餓死了。專吃食草恐龍的霸王龍也逐漸失去了食物,再加上地球含氧量大幅降低,體型龐大、代謝旺盛的霸王龍無法忍受長期的饑餓和缺氧環境,就逐漸走向滅亡。

成年霸王龍

即使沒有遇到天災,氣候和環境的小變化,例如全球變暖,有時也使霸王龍舉步維艱。有科學家推測,在小行星到來的15萬年前,地球就發生過兩次明顯的全球變暖,幹旱的地區越來越多,霸王龍的食物和生存空間也大大縮減,這些都加速了霸王龍的滅亡。

短命的霸王

雖然橫行一世,但霸王龍的壽命與許多食草恐龍相比非常短暫,一些大型的食草恐龍如梁龍,一般能活到100歲,而大多數霸王龍在不到20歲時就紛紛死去,最多也不超過30歲,這是同類相争的結果。霸王龍18歲成年,一成年就開始求偶,雄性霸王龍随時可能面對争奪同一隻雌性霸王龍的對手,這時,一場慘烈的争奪戰便會上演,結局往往不是你死就是我亡,而且失敗的一方還會被勝利的一方吃掉!

雌性霸王龍雖然無需與情敵決鬥,卻面臨着餓死的危險。在孵卵期,雌性霸王龍為了守護龍蛋,不敢遠離巢穴去尋找食物,隻能靠雄性霸王龍補給;同時,雌性霸王龍代謝十分旺盛,很難抵擋長時間的饑餓,一旦雄性霸王龍回來晚一步,雌龍就頂不住饑餓死掉了。

看來,霸王龍的生存比我們想象的要艱難得多。對比之下,今天的人類同樣執掌地球,威風八面,而且擁有高等的文明和先進的科技,但地震、海嘯、瘟疫等災難也會輕易地毀滅人命,全球變暖的惡果正在地球各地頻頻顯現,如果像6500萬年前小行星撞地球那樣的災難再次來臨,人類能夠幸免嗎?