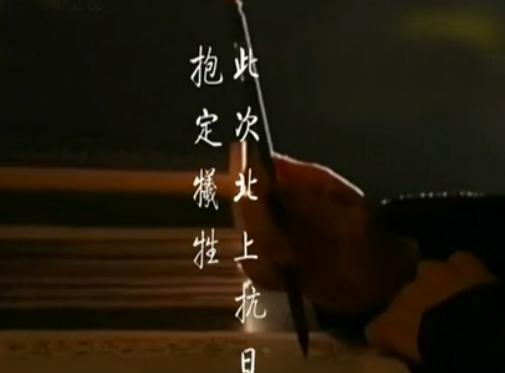

在七十多年前那場壯烈輝煌的戰争中,無數人都選擇了以身殉國。

所謂“慷慨就義易,從容赴死難。”憑着一腔熱血,戰死沙場,固然難能可貴,但當你靜下心來,面對嬌妻愛子,是否還會從容赴死?壯士一去兮不複還,明知此去兇多吉少,但仍然抛妻别子,毅然赴死,此種精神,名曰大義、大勇。

下面,客棧就給大家整理了抗戰中最感人、最壯烈的十封絕命書,以時間先後為順序。尤其值得注意的是第八封,這個人臨終前說了一句話,讓四川傷亡64萬人,卻赢得了全國人的敬重。

第一封

七七事變爆發後,四川名将李家钰立即向國民政府請纓抗戰,說:“以前打内戰打得我心急如焚,現在終于有為國效命的時候了,我意已決,所有将士全部出川,打光了我也心甘情願!”

出發前,家鄉父老請他留下幾句話。李家钰便寫了一副對聯,同時也是絕命書:“男兒欲報國恩重,死到沙場是善終。”

1944年5月21日,李家钰在河南壯烈殉國,終年52歲。

第二封

1937年8月,第79軍98師583團奉命趕赴上海戰場,團長路景榮顧不上跟家人告别,立即率部隊出發。3天後,妻子才收到丈夫的絕命書——“賢妻如晤:對日作戰不可避免。這次作戰非同尋常,軍人守土有責,不打退日軍進攻,決不苟全性命!隻要你帶好三個孩子,我雖死也安心!紙短情長,臨池依依,望你在家鄉多加珍重!”

一個月後,路景榮被大炮擊中,以身殉國,年僅35歲。

第三封

七七事變後,四川名将饒國華知道,軍人以身報國的時候到了,就提前為老母親辦了70大壽,并給老師伍鈞老先生留下絕命書:“學生此行為國抗戰,不成功即成仁。學生如幸得馬革裹屍還,學生之家屬,尚望恩師照拂。”

給妻子的絕命書中寫道:“我這次為國而戰,義無反顧。自古忠孝難兩全,老母年高,望盡心奉養,孩子尚幼,也望盡心輔導,讓他們記住,他們的父親是為國盡忠的。”

1937年12月1日,饒國華在南京壯烈殉國,年僅43歲。

第四封

淞滬會戰前,第43軍26師152團團長解固基給母親留下絕命書:“兒已開赴前線抗日,古人雲:‘能盡忠則不能盡孝。’兒願移孝作忠,以報國家民族,請不要以我為念。”并寫下一副對聯:“死後願為沙場鬼,生前不作故鄉人。”

1937年10月23日,152團全體将士壯烈殉國,解固基也被日軍重炮炸得屍骨無存,年僅40歲。家鄉人為他建了一座衣冠冢,他的老母親在衣冠冢旁蓋了一座草屋,終生未離半步。

第五封

淞滬會戰爆發後,第67軍108師322旅奉命奔赴前線。旅長劉啟文在行軍途中給家人寫了一封絕命書:“此次赴前方抗日救亡,是洗雪國恥之良機,我身為一介武夫,是中華兒女,決意率部英勇殺敵,已懷必死之心報效國家。你們回老家去要依靠弟弟把孩子撫養長大,我願足矣。”

1937年11月10日,劉啟文身中數彈,壯烈殉國,年僅39歲,是全面抗戰後東北軍中第一位殉國的将領。

第六封

淞滬會戰爆發後,預備第11師奔赴上海參戰。臨行前,第1旅第1團副團長方學蘇将妻子和兒子送回老家,不忍心告訴她們真相,便給弟弟方強寫了封信:“十一月一日,即開赴上海參戰,吾素志已達,此去當與敵一争高低,試看倭奴兇焰到幾時?吾兄弟将從此永别,此無絲毫悲慮,為國家民族争生存,真大榮幸!家事弟當負以後完全責任,吾無積蓄,妻兒生活當有累于汝等者,此餘恨事耳。”

1937年11月11日,方學蘇殉國,年僅30歲。

第七封

1937年10月7日,第14軍85師253旅510團團長劉眉生奉命參加忻口會戰。戰前,劉眉生給妻子寫下絕命書:“自京一别,忽已三月,此次随陳師長北上,途中雖鞍馬勞頓及與敵激戰,感于抗日之宏願得以實作,亦不覺其苦也。近日已達晉北,拟于原平一帶阻擊敵人。日寇兇殘,奪我疆土,戮我同胞,願以七尺之軀,以報生我育我之故土,即令戰死沙場,我之榮矣。望吾卿切勿悲啼,希撫育兩子,續吾未盡之志,未完之業,誓死抗敵,光我華夏,吾雖死猶生,安笑九泉。”

10月28日,劉眉生壯烈殉國,年僅33歲。

第八封

1938年1月20日,川軍總司令劉湘因重病身亡,臨終前,劉湘寫下絕命書:“餘此次奉命出師抗日,志在躬赴前敵,為民族争生存,為四川争光榮,以盡軍人之天職。不意宿病複發,未竟所願。今後惟希我全國軍民,在中央政府及最高領袖蔣委員長上司之下,繼續抗戰到底。尤望我川中袍澤,一本此志,始終不渝。即敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉,以争取抗戰最後之勝利,以求達我中華民族獨立自由之目的。此囑。”

“敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉”,這句話,成為四川軍人在八年抗戰中的最高訓示。據統計,在八年抗戰中,四川軍人傷亡達64萬人,居全國之首。

第九封

1942年,八路軍膠東軍區副司令陸升勳收到一封家書,信中說,他的母親和妻子都因病相繼去世,父親也因悲傷過度而病倒在床,聲稱:“父望在有生之年,再見兒一面,将家事和兩個孩子傳遞,就了卻心事了。”

陸升勳看完信後,久久不語。幾天後,陸升勳給父親回了封信,最後寫道:“國難當頭,忠孝難以兩全,請恕孩兒不孝!”

當年12月8日,陸升勳在膠東萊陽縣孫家夼村與日軍激戰,壯烈犧牲,年僅35歲。

第十封

1944年秋天,日軍進犯廣西桂林。曾經的北伐名将、時任廣西綏靖公署第二金礦主任陳濟桓站了出來,自薦擔任桂林防守司令部參謀長。到任後,陳濟桓給家人留下絕命書:“吾無以報國,惟有五尺長軀耳,桂林存,我存,桂林亡,我亦亡。吾意已決,不成功,便成仁。”

11月10日,陳濟桓壯烈殉國,終年51歲。

金庸在《天龍八部》中曾有名言:“雖千萬人吾往矣。”表現了喬峰在大義面前的決絕。其實,這句話用在這些抗戰英烈身上,更加适合。

有趣味、有思維、有品位的“三味”曆史,請加微信公衆号:mashaohua108