本文刊載于《三聯生活周刊》2020年第51期,原文标題《成都:最是川音安逸》,嚴禁私自轉載,侵權必究

四川方言就像川味一樣,在短短20年裡席卷了全國。好像不管是哪裡的人,都會說上一句“巴适得闆”“雄起”,就像在全國遍地開花的四川火鍋店一樣,一派繁榮景象。可這些都隻是川音的浮毛,看似密實,而真正的皮肉危機隻有土生土長的四川人才懂。

記者/薛芃

攝影/蔡小川

設計師、藝術家王亥是土生土長的成都“街娃”

成都,不隻是成都話

我們到成都的第二天,郫都區的新冠疫情暴發。一對70歲左右的老夫婦核酸檢測相繼呈陽性,第二天,他們20歲的孫女确診。緊接着,因為一晚上去了幾家酒吧,女孩成為網暴的焦點。這天傍晚采訪完,趕上了晚高峰,我們随着下班的人潮走回住處。一路上總能聽見人們在議論這個女孩,有指責也有了解,有四川話也有國語。

一夜之間,原本悠然自得的成都,迅速進入緊張狀态。平日熱鬧的太古裡、春熙路,人流量少去了一多半。冬天的成都,總是陰陰雨雨的,難見到陽光,讓整座城的氣氛顯得更蕭索了些。沒有人知道,第二天會不會有更多确診病例出現,“封城”的傳言也在四散傳播。路面上,所有人都戴起了口罩,但凡出入口,各種檢查也嚴格了幾倍。之前計劃采訪的幾個川劇、評書演出場所陸續關門,方言的采訪一下子沒了着落。

在此之前,我作為一個外地人,對四川話的未來挺樂觀的。當諸如吳語、客家話這些方言都面臨着失傳或退化的困境時,四川話的說唱音樂、電影、短視訊、街頭流行語風靡全國,不僅在四川地區,其影響力甚至輻射到外地,看起來四川話的傳承似乎沒有這麼大的困境。起初,我好奇方言是如何與這座城市和諧共處并傳承着的,為什麼能始終有這麼強的生命力?但幾天來對本地語言學家、社會學家、翻譯家、市民進行采訪之後,無法再這麼樂觀了。

疫情暴發後,我在網上看郫都區的消息,其中有一段視訊,錄了晚上郫都區某社群的廣播,喇叭裡一口标準的郫縣話喊着:“踏蘇時切,飚亂跑。相信刮家,結節配活哈栓檢拆。薄打堆堆,薄臭熱(音ra)鬧。挫門戴口罩,注意消奪。”

這幾句話,我用了郫縣話的發音,翻譯過來是:“特殊時期,不要亂跑,相信國家,積極配合核酸檢測。不紮堆,不湊熱鬧,出門戴口罩,注意消毒。”這是我第一次認真地聽郫縣話,才發現,發音與成都話差别挺大,比如成都人說“國家”的“國”字,大緻會是“鬼”的音,而郫縣話則念作“刮”音,是個開口音;“特殊”的“特”在郫縣話中也念作開口音“踏”,在成都話中則是“忒”的音;“消毒”的“毒”,成都人念起來有點像“堵”,第三聲,到了郫縣則成了“奪”。

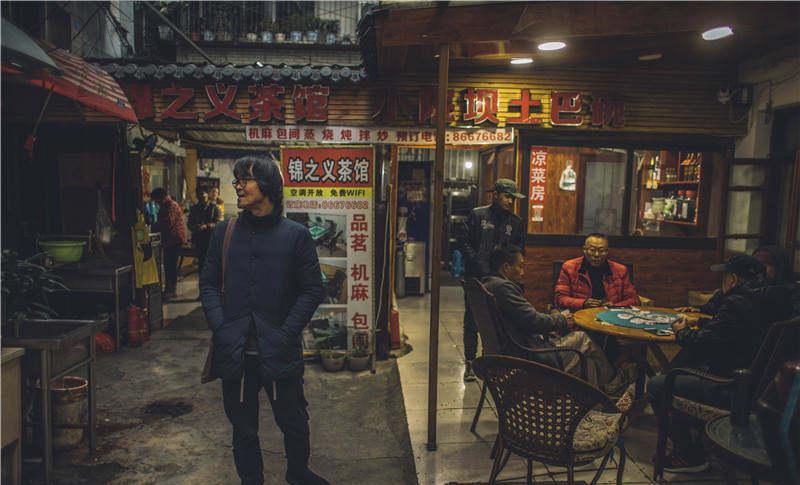

喝茶與麻将是成都人必不可少的生活方式

郫都區在成都的西北部,原本是郫縣,2017年1月郫都區正式挂牌成立,成為成都市的一個區。同一座城市的主城區與遠郊區縣的方言口音有着不小的差别,這個口音的差異,在成都人這裡,一耳朵就聽得出來。

根據口音差異來推斷,喇叭裡的聲音,應該是50歲朝上的中年人。這個判斷,是在采訪了幾位老成都人之後得出的。美國約翰·霍普金斯大學曆史學家王笛是土生土長的成都人,1956年生人,多年來一直從事中國社會史、城市史、日常生活史和微觀曆史的研究,家鄉成都是他研究中最重要的樣本。王笛告訴我,在他小時候,成都地區就有好幾種口音,比如府南河内外,口音有所差别,成都市内與南邊的雙流也不一樣。那個時候,如果按照口音來細分,方言的區域可以劃至非常小的範圍,而現在,小區域範圍内口音的差異逐漸縮小。是以,即便是年輕的郫縣人,能說出喇叭裡那一口标準郫縣話的也已經不多了。

不過,無論是郫都區還是金牛區、青羊區、錦江區,都說的是道地成都話。按照我國方言體系的劃分,成都話屬于西南官話。在中國的七大方言體系裡,官話是分部最廣、使用最多的,70%的漢族人說官話方言,也就是北方方言,其中,說西南官話的又有約2.7億人口,是最多的。成都話是典型的西南官話,1997年重慶成為直轄市之後,很多人将重慶話與成都話并列,看作西南官話最重要的兩個代表。但也有老語言學者在研究方言的時候,并不刻意将方言按照行政區劃加以嚴格區分,仍會把重慶方言納入整個四川方言的體系中去考察,老一輩把四川方言按照東西南北四個區位去看,川東那一片,便是現在的重慶。

無論怎麼劃分,在四川這片土地上,西南官話是民間的第一方言。但有趣的是,僅在成都市近郊,就有至少四種方言存在。比如東邊的龍泉驿有個洛帶古鎮,那裡是四川客家人的聚集區之一,他們原本說客家話,但在四川待得久,就變成了“土廣東”,說着四川腔調的客家話,四川人聽不懂,客家人也聽不懂,唯有洛帶人自己形成了一個方言閉環——隻有彼此能聽得懂的方言。成都東北不到20公裡的地方,有一個金堂縣,那裡的人說湘語;青白江區和北邊的彭州市,會有一些人講閩南語;此外,還有零星地方說着四川味的安徽話。

僅是成都周邊就分布着複雜的方言區,這隻是四川的一個縮影,整個川渝地區,外地的方言聚集區還有不少,它們多是彼此不挨着,當地的語言學家稱這些地方為“方言島”。為什麼會形成這種局面,西南官話又是從哪裡來的?要弄清這個問題,得從300年前的大移民說起。

成都镗钯街附近的老街巷裡,隐藏着道地的老成都話

凝固的和流動的語言

四川師範大學文學院教授黃尚軍是研究四川方言的專家,他指出,作為西南官話中最具代表性的方言,四川方言的通行區不僅限于四川地區,也包括北至陝南、南至滇貴、東至湘鄂西的廣大地區,輻射範圍很廣。“如今的四川人絕大多數已不是古代巴蜀人的後代,因為四川的人口曾經發生過很大的變化。人口遷移是曆史的社會文化現象,而方言是社會曆史文化變化的産物。”

現在的四川人口是大移民的交融結果,元末明初和清代前期的移民入蜀,決定了現在四川方言的面貌。根據對重慶、合川、南溪、廣安的58份族譜的研究,清以前入川的118戶中,湖廣籍占85戶,其中又有65戶為麻城籍。是以,在清代前期大規模的移民入川高潮中,湖廣籍最多,稱為“湖廣填四川”。這樣一來,湖北話就成了四川話的重要基礎,夾雜着各地方言的特點,在長期的融合與改變下,四川話形成了現在的樣子。也正是因為清代的人口變革,才會出現成都周邊存在着客家、湘語、閩南語等各地方言的現象。而西南官話的語音系統在官話中也是最簡單的,除了濁音清化等官話的共同特點外,西南官話多數不分平、翹舌音,是一種帶有過渡性質的南方官話。

我們現在聽到的四川話并不是一種古老的方言,它的曆史不過300多年,再往前追溯,四川人說話是什麼樣就不得而知了。但是,它與更早的古蜀方言相關嗎?或者說,我們還能在現代四川方言中找到古蜀語的影子嗎?這個問題,是西南交通大學語言學家汪啟明多年研究的課題。

汪啟明的工作被稱為“方言考古”,他遊走在各種史料文獻中,去找尋古蜀語的發音方式和文法結構,進而重建中、上古蜀人的語言系統。

如何通過文獻來确認上古、中古時期的發音、音律,這是汪啟明“方言考古”中的一個難點,經過多年的研究,他總結出了自己的一套方法。首先是根據文字做基礎性判斷,因為80%左右的文字是形聲字,這樣就可以基本判斷出發音,但未必準确;其次是根據押韻,韻腳字的系連、曆代的韻文、作者的籍貫都是重要參考;第三是根據古人音注,隋代陸法言的《切韻》一書規範了中古時期官話的語音系統,是研究古音的一本重要典籍;最後,翻譯著作也很重要,像中古時期翻譯的佛經都是珍貴的文獻依據。

汪啟明解釋道,在語言的各個元素中,發生變化最快的是詞彙,每個時代都有特定的詞彙表達,這也是最迅速給語言斷代的工具,其次是語音,改變最為緩慢的是文法結構。在汪啟明看來,“今天的四川方言已經是一個混合的方言,但其底層還是古代的蜀語”。

是以,在漫長的曆史中,方言是不停地遊走變化的,但這種變化又極其緩慢,與政局、趣味的轉變相比,方言是靜态的、凝固的,隻是通常在一個個體的一生中,很難意識到方言的改變,隻有跳出來,站在更宏觀的曆史角度去看,才會意識到方言的變化,就像秦漢的文法與唐宋的文法截然不同一樣。

時至今日,四川方言仍在變化。人類在選擇語言時總是很聰明的,那些不好用的、與時代逐漸脫節的方言就這樣慢慢淡出曆史舞台,成為未來再進行“方言考古”的化石了。

黃尚軍教授給我列舉了幾個成都話中特殊的字:“一二三四,四個‘口’字,組合在一起都是成都話的發音。從這幾個字也可以看出,根據四川方言發音,也存在國語中不存在的字詞。”一個“口”即“口”,兩個“口”字并排着寫,為“吅”,在成都話中念“ber”,意思是嘴對嘴,就是打啵兒;三個“口”即“品”;四個口放在一個字裡,東西南北各占一個象限,寫作“?”,在國語中也有這個字,有“j픓léi”兩種常見讀音,幾乎不會使用,而在四川話中,人們會念作“xiāo”,喧嚣的意思。“吅”與“?”都是非常象形的造字法,直接明确。

還有一個字“丼”,“丼飯”的“丼”,日文發音是“don”,在國語裡的正确發音為“dǎn”,而放到成都話中念“ter”,形容石頭投入井中的聲音,是個拟聲詞。成都人還造出了一個有趣的字“?”,兩個“木”中夾着一個“石”,在方言中念“kā”,組個詞的話就是“……角角”,念作“kākāguǒguǒ”,犄角旮旯的意思。

成都人總說“安逸”,不僅指舒服自在,也指精彩、很好的意思,而據黃尚軍考證,這個詞是從《莊子》得來的。《莊子·至樂》裡說:“所苦者,身不得安逸,口不得厚味,形不得美服,目不得好色,耳不得音聲。”在現在的四川方言中,大概是将“安逸”這個詞的古義延續得最恰當的。

很多古詞在川地作家李劼人的作品中都能看到,“安逸”的例子到處都是。另有一個說法叫“馬起臉”,老成都人用得多,就是生氣了給臉色的意思,最早從《說文》裡來,李劼人在他的《暴風驟雨》裡寫道:“你看他的樣子喲,昂着頭,馬着臉,半天不則一聲,比我們總辦大人的架子還大。”

找出以上幾個例子,是想說明四川方言的形象性。讓語言和文字都可以傳達出很有畫面感的意思,這一點挺難的,而以上幾個字詞,除了“安逸”,我覺得都做到了。很多有意思的方言梗轉化到紙面上,變成文字,意思和樂趣至少減半。不懂這種方言、沒有相關生活經驗的人,更是看得一頭霧水。總覺得方言就是用來說的,寫出來,味道就不對了。

如何用文字表現語言,是我這次遇到的最大困境。而對于同行的攝影記者來說,他的困境是,如何用圖像表現方言。難道隻能一如既往地拍一些風土人情、城市街景嗎?那方言的特殊性又在哪兒呢?他甚至煩惱:“難道我要對着人們的嘴拍嗎?”我們都遇到了各自領域的難題。

這個難題難解,是因為語言、文字與圖像之間有本質差異,它們之間的共通點在于都要傳遞内容,都可以傳遞相同的内容,但這三種媒介各有其強烈的表達屬性和側重點,思維方式與傳遞形式都完全不同。

西南交通大學語言學家汪啟明

“低端生活”愛好者

這個問題,成都本地翻譯家周成林更有發言權。他翻譯過《奈保爾傳》、毛姆的《客廳裡的紳士》、約翰·伯格的《豬的土地》等,他是道地成都人,五年前回到成都生活,但多年的海外及港澳生活經驗讓他擁有另一種生活方式,幾乎隻看英文媒體,喜歡在最市井的街巷、菜市場、茶館遊走,他說他是成都“低端生活”的愛好者和挖掘者。與周成林的碰面是在新二村的金新茶館,五塊錢一碗茶,可以在這兒坐一天,打一天的麻将,這便是周成林喜愛的、屬于老成都的“低端生活”。

周成林跟我說,在翻譯《奈保爾傳》的時候,因為奈保爾是在加勒比長大的印度裔,他的家人都操着一口印度英語,不太标準又不太道地的英文發音,帶着濃重的口音,一些原文的腔調難以表達出來。英文是字母文字,看到單詞就能想象出發音,在印度人這裡,很多滑稽幽默的包袱都埋在單詞的錯誤拼寫或拼讀中,一旦翻譯成中文這樣的象形文字,其幽默與諷刺的内涵,最多隻能傳達出十分之一,原文的樂趣就大打折扣了。這或許是語言與文字之間的天然屏障,也正因為如此,語言與文字才能各自有魅力,互相之間無法替代。

周成林還講了一個故事:抗戰時期,國民政府遷到西南,以成都市為中心、周邊50至100公裡範圍内,曆史上叫得出名号的機場,最多時有18座。特别是在1943年12月至1944年5月期間,50餘萬人在成都周邊建立、擴建了當時世界一流的重型轟炸機機場和戰鬥機機場。

由于通信發達,文化中心也一度轉移到西南地區,成都可以比上海更早地看到新出的好萊塢電影。當電影首次在成都放映時,字幕也是在成都配的。在國語尚未普及的年代,字幕也沒有标準化的統一要求,是以,字幕裡就會出現不少成都話。周成林記得一個最簡單也是最常見的例子,比如男女之間說親密的情話,稱呼對方為“darling”,按理說該翻譯成“親愛的,你真好”,但字幕出在成都,這句話便成了“乖乖,你真好”。“乖乖”是四川戀人之間的愛稱,但40年代的外地人就一頭霧水——通常“乖”這個字眼總是放在孩子身上。

成都人對自己的語言非常依戀,一個原因是地域認同感很強。王笛和周成林都說,他們小時候在成都念書時,都用四川話上課,沒有老師說國語,學生之間也說的是一水兒的成都話。當國語開始普及之後,成都話的變化顯然加快了。

老成都人、藝術家王亥稱自己為“街娃”,用成都話念是“該娃”。他告訴我,進入20世紀,成都又經曆了兩次重要的移民潮,第一次是抗戰時期,重慶成為陪都,整個四川地區都是抗戰的大後方,這段時間大量外地人尤其是知識分子來到四川;第二次是20世紀60年代的三線建設時期,以東北和上海來的移民居多,他們很多人居住在大院,形成了成都從前未曾出現過的“大院文化”。

這些成都土生土長的學者們,都說着一口自幼生長在身體中的成都話。王笛覺得,這是因為成都人的城市意識很強,這也是我起初對四川方言的未來挺樂觀的原因。然而,在他們看來,現在的四川話雖然還保留着四川發音的腔調,但已經與他們小時候的四川話發生了很大變化。比如:鹹,成都話讀“han”,然而年輕一代讀“xian”;鮮,成都話讀“xuan”,年輕一代讀成“xian”;浣花溪,成都話讀“kuan hua qi”,年輕一代讀成“huan hua xi”。這些字詞基本保留西南官話的語調,但發音已幾乎被國語同化了。

很能代表現代四川方言的一個詞“雄起”,其實是一個很晚近的新詞。90年代足球熱的時候,四川足球雖然不是頂級水準,但也是甲級隊。“雄起”這個詞,便是在甲A球賽風靡的年代形成的。實際上,這個詞的意思與性相關,但用在賽場上,就成了“加油”的意思。從足球延伸開來,“雄起”就變成了一個極具四川地方特色的流行語。

作家、翻譯家周成林是成都“低端生活”的愛好者和探索者

20世紀40年代,瑞典漢學家啟爾德在中國考察方言,四川是他重要的一站。他還在結構主義語言學的架構下,寫出了《四川方言粘着形式的句法分析》和《四川話英語教科書》,給老外學習四川話用。在他看來,迅速了解中國,聽和說的能力尤為重要,其次是閱讀中文的能力,再次就是書寫漢字的能力。“學習四川話的精髓在于詞彙和句子,而不是方塊字本身,更不是成語。”是以,他花了大量工夫考察方言字詞,隻可惜,不少說法現在即使是四川人也不會說了。

前不久,周成林開設了少年寫作課,來上課的基本上是國小六年級到初二之間的孩子,他們12歲左右,正在面臨或剛剛經曆人生進階的第一道比較大的門檻——小升初。從多年寫作與翻譯的工作經驗出發,周成林希望教孩子建立獨立的寫作觀,與學校教授的應試國文教育差別開來。原本隻是單純地教寫作,但周成林發現,來上課的孩子與方言已經離得很遠,其中有些人甚至聽不懂菜市場的成都話叫賣。四川方言的危機就藏在方言不斷地變化中,語言的變化意味着記憶的變化甚至喪失。但還有一種樂觀的看法,方言是在不斷分裂、不斷融合中形成的,舊有的方言模式會改變,可能還會誕生新的,但這個過程依然緩慢。