鹽津縣

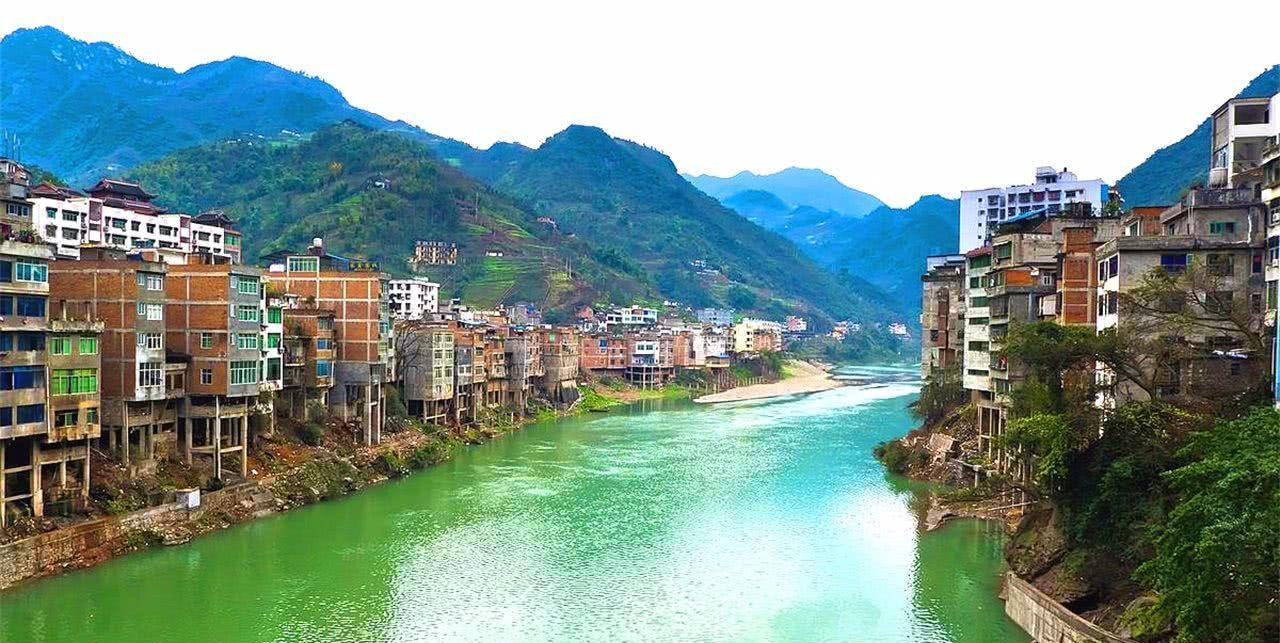

位于雲南省東北部,昭通市下轄縣,因曾擁有鹽井産鹽并設渡口渡汛而得名。古為僰人居住的地方。鹽津也因建在江邊,也被稱作最狹窄的縣城。

圖為鹽津縣

鹽津可是一個曆史悠久的地方,文物古迹衆多,我們來一探究竟吧!

1、豆沙關

雲南省省級風景名勝區,距縣城鹽津20公裡。鹽津秦漢以來中原通往雲南的通道之一,壁立千仞的石岩被關河一劈為二,形成一道巨大的石門,鎖住了滇川要道。古人由蜀道入滇這裡是第一道關,又稱石門關。而豆沙關得名于一個故事,諸葛亮率兵來到關下,守關的将領考驗諸葛亮的智慧,把大量豌豆混入沙中。如果關下的士兵能在三天之内從沙中檢出豌豆,就放他們過關。諸葛亮看到那麼多的豌豆混在沙中,不要說三天,就是七天士兵們也沒有辦法撿完。晚上諸葛亮來到林中,看到滿山的竹子,想出了用竹編篩的方法,挑燈夜戰,一個晚上就把豌豆和沙分離開來。第二天,守關的将領非常佩服諸葛亮的智慧,放行諸葛亮的士兵過關。從此這個地方就叫豆沙關。

豆沙關(石門關)

2、豆沙關古鎮

豆沙古鎮近臨豆沙關,差不多兩公裡的距離,現在的豆沙關古鎮是在2006年“7.22”地震之後重新修建的,2008年開放旅遊,雖是重建卻不失古韻,維新而不篡改,使得這個嶄新的前年古鎮依舊彌漫着濃厚的曆史文化内涵,青石闆鋪制的地面和各種商鋪“馬棧”忙忙碌碌,建築上懸挂着古色古香的匾額楹聯,凡詞句書法皆隐現着抹不開化不去的萬古雲煙,有人曾說“北有和順,南有豆沙”。

豆沙關古鎮

3、僰人懸棺

僰人懸棺位于豆沙關附近,央視科教欄目曾經出過一次專期探秘鹽津僰人懸棺。“僰人”是古代西南少數民族,其葬禮有别于土葬和火葬,實行懸棺葬。關河南岸距水面約130餘米高處的懸崖絕壁的天然斜洞内,有十餘具棺木斜插在裡面,棺木距懸崖頂還有150多米。千年之前,僰人在沒有現代化機械裝置的情況下,是如何将棺木放置在上下都有100多米距離的絕壁上的,留給了世人無數的猜想,也留給了史學家千古之謎。

僰人懸棺葬

4、秦五尺道

位于豆沙關内,五尺道又稱滇僰古道,僰道,是連接配接雲南與内地的最古老的官道,始建于秦,現殘存長約350米,道寬五尺,每級石階寬窄高低不一,路面留有馬蹄痕印數十個,它是由川入滇,到緬甸、印度的古西南絲綢之路的重要通道。

五尺道

5、唐碑亭,唐袁滋摩岩石刻

唐碑亭,亭内岩壁上是著名的唐袁滋摩岩。袁滋是唐朝禦史中丞、著名的書法家。這塊摩岩,是袁滋于公元794年出使雲南,路過石門關時刻下的,現已被列入國家級重點文物。

唐袁滋摩岩石刻

6、觀音閣

位于豆沙關北崖峭壁間的青蓮洞口,原寺建築年代久遠,僅存遺址。重建于清朝乾隆三十二年(1767),是四川省慶符縣靜修和尚募捐建造,系如意鬥拱裝飾的三重檐歇山頂式建築,是滇東北少有的古建築之一,其左、右、後三面均依岩石為壁,閣門飛懸洞口,峻拔挺立于懸岩之間,在四周群峰的攢擁烘托下,大有飛閣淩空、氣象萬千之勢,閣内石壁中,鐘乳石倒立,天然地構成各種形态,其中有一鐘乳石極象南海慈航普渡的觀世音菩薩,千百年來,為這一帶虔誠的佛教信徒所敬仰。

觀音閣

觀音閣内有數尊精塑的神像,閣内金碧輝煌。在岩壁上還刻有“觀世音慈航普渡衆生”的浮雕,造型别緻,技藝精湛。每年農曆二、六、九月的十九日的觀音會,朝聖觀光者摩肩接踵,絡繹不絕。

一方水土養育一方人,鹽津的姑娘長的白皙水靈,讓人好生愛慕。這裡的資源也是很豐富的,尤其是煤炭資源。