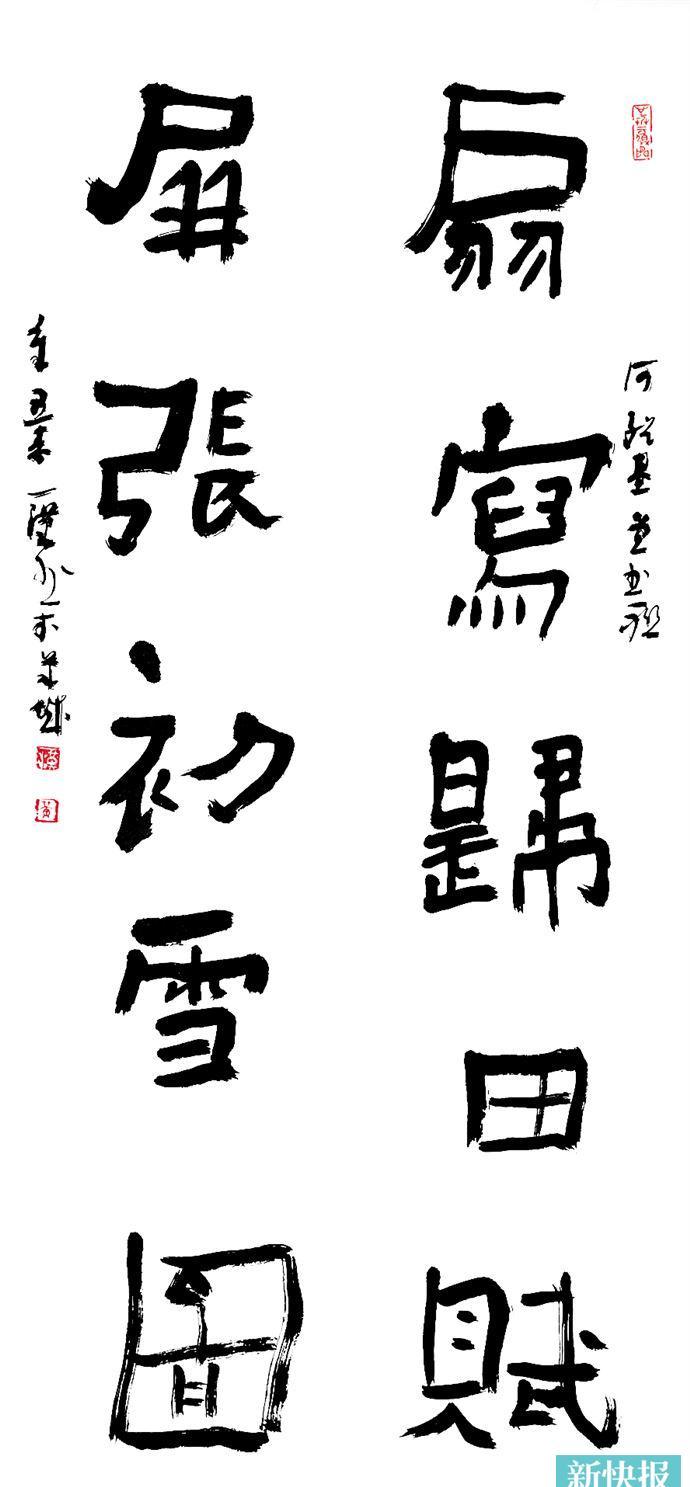

■黃一漢 書法五言聯

■《湖州帖》卷(局部),唐,傳顔真卿書,紙本,行書,故宮博物院藏

■收藏周刊記者 陳福香 統籌

■黃一漢(廣州市黃埔區書協名譽主席)

順德區文聯何鴻佳主席近日于一書法展覽開幕式上有此一問。書法作品究竟是表現技巧為上抑或心性為上?此問題頗有深意!何主席思考後認為兩者均重要。的确,技巧、心性皆備方為佳作。追源溯古,西漢時期楊雄書家曾雲:“言,心聲也;書,心畫也。”後人歸納為“言為心聲,書為心畫。”又讀得顔真卿寫《祭侄稿》時滿腔悲憤,技巧看似已被擱置。但實際上已将技巧訴諸筆尖,但見書寫之美感傾刻轉化為心性之抒發,情不自禁地任其奔流、溢出,恣意随性。這時的無心書寫亦會達至傅山所說的“四甯四毋”境界。

人之心性表達在從事藝術活動時可被了解為抒情。而書法抒情之前提是要熟練掌握書寫技巧,恰如歌者須要懂得發聲技巧,其歌聲才能動人心弦,難以想象一位五音不全的歌手能唱出動人之歌。沒有書寫技巧、全然不顧章法的書寫隻是野狐禅,盡管書者忸怩作态,作品亦不能打動有識之人。他們往往旨趣淺顯庸俗,表現于用筆上浮滑軟媚,筆勢誇張而躁動,故此産生真正意義上之“醜”書。江湖書法表現之心性是虛假不真的,觀衆如對書法知識了解不深則容易被其蒙蔽,于是有一些挂着衆多“頭銜”的“書法家”在社會中能大行其道。這是書法在人們心目中難以形成高尚地位、形式主義泛濫和文化含量降低的重要原因。

書法表達性情,有較高書寫技巧是必要條件而非充分條件。抒寫心性還需要作者自然之心性流露,擁有對生活的熱愛之情,對社會之關心,對人間百态之洞察,自我表露之真情,亦要有書寫時的情緒心境,如孫過庭講的“五合五乖”,都與作品品質息息相關。“五合”,才能情入毫端,筆下生輝,作品才能杜絕做作。當代書法作品創作環境與古人有了很大差別,書寫與古人相近的作品從外形上看或相似,但氣韻卻相距較大。原因就是當代人無法直接拜古人為師,與古人性情不同、學問造詣有差距,知其然而不知其是以然。是以,盡管有些臨帖高手寫得惟妙惟肖,甚至比原帖更流暢、更漂亮。但始終難以寫出自我,缺乏真性情。對此種情形,清人宋曹就曾分析道:“書法之要,妙在能合,神在能離。所謂離者,務需倍加工力,自然妙生。既養于腕,仍養于心,方無右軍習氣。要做到“自然妙生”,需“養于心”,亦即“寫心”。寫得每筆都似王羲之,字字“有來處”,這是寫字功夫好。但如果“不能脫化”,亦會如唐宋兩代有很多人集中模仿羲之書法,闆滞雷同形成“院體”。

這方面古人已有很多體會。東漢趙壹在《非草書》中說,“書之好醜,在心與手,可強為哉?”趙氏認為書法出乎人之秉性,強調人之性情,所謂遣情達性。蔡邕亦雲:“欲書,先散懷抱,任情恣性,然後書之。”蔡邕站在藝術立場上觀照書法。曆代書家一直有尚意之不懈追求,宋代書家尤為突出。尚意其實就是寫性情,懷素作草書時“忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字”,就是書法抒情的成功實踐。

當代書家恐怕沒有人承認隻追求技巧而忽略寫心,對此隻是認識上和方法上有些不同,進而造成程度上的差別。極端的例子是過度追求技巧而忽略寫心者作品均“千人一面”,高度雷同;而不求技巧隻求寫心者作品則千差萬别,“在書法的形式問題上鑽牛角尖,缺乏總的藝術修養。”(陳振濂語)。認真分析一下可發現,大部分常見作品皆為技巧不錯但忽略寫心或想表達心性而不能自如者,更多的隻是古代書法的複制品,仿制品。何故?筆者認為主要是觀念問題,書法等同于寫字的觀念仍然普遍存在,書家書法美感的形成跟不上書法大衆化的發展,作品氣息與時代精神關系越來越疏離。

書法是比較抽象的藝術。因曆代對其解釋之模糊性,一般觀衆也隻能從書家身份、權威性中(而不是從批評文章中)尋求了解。雖然書家對書法所謂心性的表現各執一詞,但值得慶幸的是,越來越多受過一定書法訓練、對古代碑帖有研究的人,心中會有個評價标準,能真正讀懂書法作品中的技巧與抒情。

賞析

釋文:

江外唯湖州最卑下,今年諸州水并湊此州入太湖,田苗非常沒溺。賴劉尚書,以此人心差安,不然,僅不可安耳。真卿白。

鑒藏印有:宋“政和”兩方(皆僞)、“紹興”三方(右中左上兩印僞)、“機暇清賞”、“内府書印”,元“北燕張氏珍藏”、“端本”,明洪武内府“司印”、“項墨林鑒賞章”,清“梁清标印”、“儀周鑒賞”等。

此帖為傳顔真卿所書的一通信劄,講述湖州地區發生水災,百姓得到安撫一事。根據書寫的内容和史料推測,書寫時間應在唐大曆七年(772年)以後,即顔真卿任職湖州刺史期間。但經專家鑒定,此帖非顔氏所書,理由如下:其一,書寫所用紙張為加粉砑光的竹料紙,而這種紙在宋代才出現。其二,在書寫風格方面作者用筆圓轉連綿,側媚多姿,墨色華潤,與顔真卿所書《祭侄文稿》的悲切、《争座位帖》的激昂意态迥别,亦缺少顔書中鋒多“屋漏痕”意。是以可推斷此帖為宋人之仿本。